|

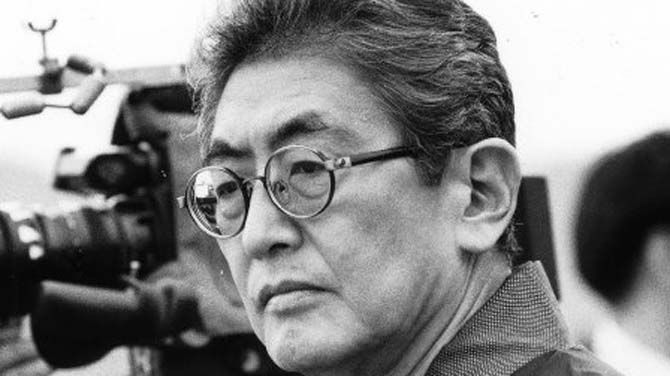

| Lanzmann tras recibir el Oso de Oro honorífico en la Berlinale de 2013 |

Podríamos hablar mucho, y muy bueno, de la vida del periodista y director de cine Claude Lanzmann. Narrar su firme presencia en las filas de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial por la que recibió diversas condecoraciones, su activismo en diferentes revistas, o su categoría intelectual que lo llevó a codearse con personajes de la talla de Simone de Beauvoir (con la que mantuvo una relación de varios años) o Jean-Paul Sartre (que lo invitara a algún que otro evento literario). Podríamos hablar mucho, pero lo que es difícil -por no decir imposible- de explicar con simples o cultas palabras es su aportación al mundo del celuloide y del documental.

Lanzmann, de familia judía y ateo autoconfeso, estrenó en 1985, tras cerca de quince años de ardua realización e investigación, el monumental trabajo histórico de más de nueve horas sobre el holocausto judío llamado, precisamente, “Shoah” (exterminio, en hebreo). Esta vasta e inefable película documental, compuesta únicamente por testimonios directos de testigos, víctimas y hasta algún que otro verdugo perteneciente a las SS que desconocía que estaba siendo grabado mientras narraba las brutalidades cometidas en los campos de exterminio, no necesita la más mínima presentación o recomendación por parte de nadie y, en virtud de ello, la obra a la que vamos a hacer referencia, también obligada, es “El último de los injustos”, dirigida en 2013, pero estrenada más de un año y medio después, y cuyas imágenes fueron grabadas en aquellos lejanos años 70 del pasado siglo siendo excluidas del montaje definitivo de “Shoah” porque había demasiada tela que cortar y ni el propio Lanzmann tenía clara la oportunidad de exponerlo al público.

«El último de los injustos” recoge en un estilo similar al del filme del que procede -ausencia de imágenes de archivo, de música o de escenificaciones- el brutal y desencantado testimonio de Benjamin Murmelstein, el último presidente del Judenräte (Consejo Judío) del campo de concentración de Theresienstadt, y que es quien se denomina a sí mismo el último de los injustos. Los dos presidentes anteriores fueron ejecutados por los nazis sin excesivos remilgos tras dejar de serles de utilidad y el delito, para muchos imperdonable, de Murmelstein fue haber sobrevivido lo que le condujo a ser acusado hasta su muerte en 1989 de colaboracionismo con el III Reich, viviendo el resto de su vida exiliado en Italia, que es donde se graba la entrevista, sin poder regresar jamás a Israel ni siquiera para declarar como testigo de excepción en el juicio contra el teniente coronel Adolf Eichmann, máximo artífice de la solución final y de la creación de los Consejos judíos.