Maribel intentó quitarse la vida la semana pasada. En un impulso meditado sin excesos decidió que su existencia acarreaba más disgustos e impotencias que una caduca corona de crisantemos, aunque nadie de sus familiares fuera a disponer del suficiente fondo de armario como para comprarla y colocarla con una absurda banda recordatoria sobre un ataúd presumiblemente pagado por el Estado. Esa cobardía de la que habla casi todo el mundo que nunca ha intentado suicidarse le dio el valor suficiente para agarrar el bote de pastillas contra la depresión y engullirlas con desesperada fruición. La fortuna que se le negó en vida también le fue esquiva a la hora de la muerte; con los ojos vueltos, leves espasmos y espuma derramándose por la comisura de los labios la encontró su cuñado Rafael quien, con ganas también de deglutir el resto de cápsulas que aún pudieran quedar en el bote, hizo acopio de voluntad, llamó al 112 -uno de los pocos servicios gratuitos que por ahora no han tocado los recortes- y la llevaron en volandas a Urgencias donde le practicaron un lavado de estómago.

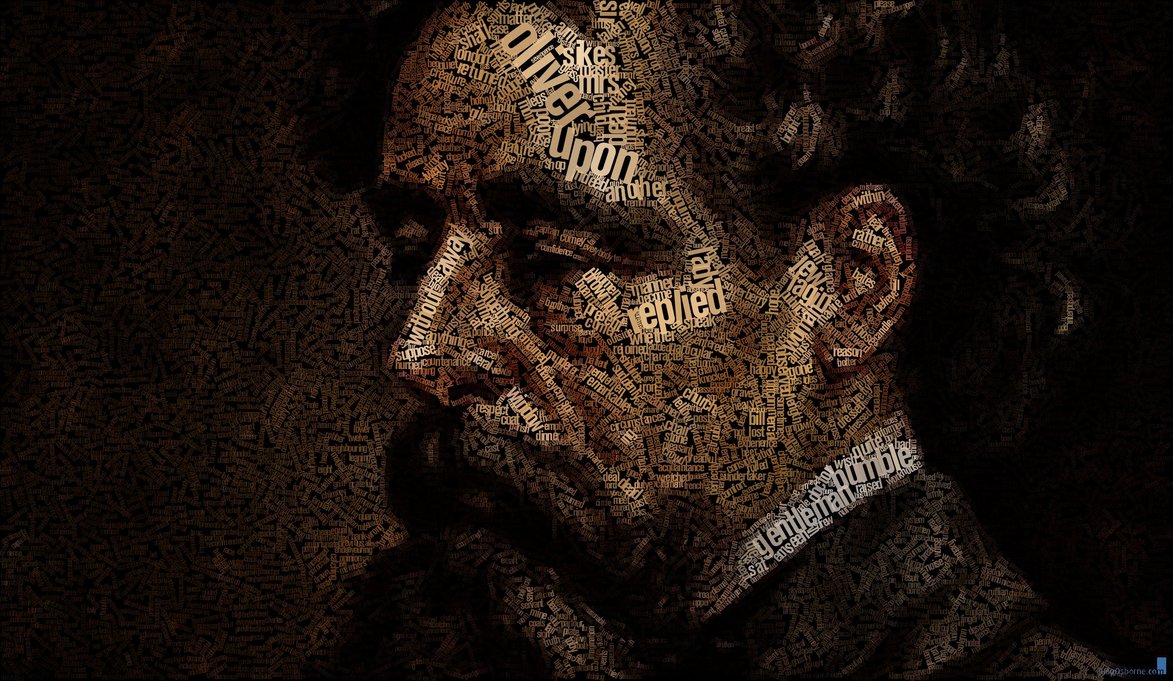

Diamantino García Acosta

Maribel y Rafael comparten piso y malvivir con Pepi, hermana y esposa respectiva, mujer también afectada por la depresión y los tres inmersos en la desagradecida cincuentena, edad en la que el empresario obvia la necesidad ajena de seguir ganándose el pan y el estado la de al menos ser sujeto de una prestación. En tierra oscura de nadie, donde todos los gatos son pardos y pasan tan desapercibidos como el hambre acostumbrada en la casa del pobre.

Rafael está enfermo del corazón y con su pensión de jubilación -setecientos cincuenta euros- intenta, sin conseguirlo, llegar a fin de mes pagando la hipoteca que supone ya el desembolso inmediato de más de cuatrocientos y haciéndose cargo de su medicación y de la de las dos hermanas, que ya no es gratuita como se ha de suponer. Luz, agua, alimentación… Los billetes son chicles que se estiran sin llegar a alcanzar jamás los extremos y siempre romperse mucho antes del día treinta.

Lo más dramático es que esta familia no es ni por asomo de las que más está sufriendo las consecuencias viles del desempleo. El trabajo es una tarea, una construcción de lo externo y de uno mismo, proviene de la hermosa palabra labor y quien se arroga el derecho de lacerar y enquistar hasta lo insoportable la necesidad del otro conociendo de antemano que los deseos propios permanecerán eternamente estables se comporta como el felino que, a punto de devorar al ratón, le suelta con cara de circunstancia que todos hemos de estar dispuestos a hacer sacrificios. Soberana antítesis que permuta la sustancia de sabiduría infinita contenida en la máxima de Diamantino García Acosta, cura obrero y trabajador proletario amarrado de manera perenne a la causa de los sin voz: “ser el primero en el sacrificio y el último en el beneficio”.

6.202.700 parados. No lanzada la cifra de golpe como para descargarla de valor y de carne, sino un número tras otro: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece… así hasta seis millones doscientos dos mil setecientos seres humanos y almas doloridos, recubiertos de preocupaciones, macerados en el vinagre de la angustia del día a día que se presenta cada mañana como un asesino a sueldo. Seres, almas con nombres y apellidos, con sarcomas intestinos y sin un paraguas de mierda que les resguarde del aguacero.

Mientras, en alguna volátil y obtusa rueda de prensa, cualquiera de los ministros elegidos a dedo -curiosamente el término deriva de minister y este, a su vez, del adjetivo minus que significa menos que- “seguro, como tantos otros, de que parezco más sincero cuando miento”* lanza cual salvoconducto hacia la nada: “El año próximo estaremos mejor”. ¿Pero es que los que imponéis las cargas habéis estado en algún momento mal? Inopias, de escasez para el parado y de fingida ignorancia para el que gobierna.

* “Cosecha roja”, Dashiell Hammett.