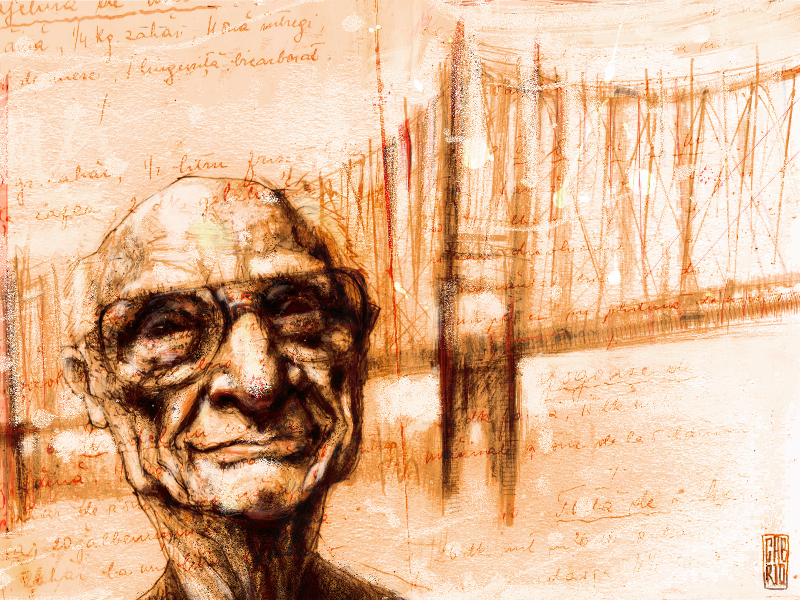

My sleepy Dostoievski by raquelcronopia

Decía Dostoiveski aquello de que el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos. Una vez leída la terrible crónica autobiográfica “Memorias de la casa de muerta” es obvio que para el autor de “Crimen y Castigo” la Rusia zarista de mediados del siglo XIX se asemejaba más a una selva que a un estado civilizado.

En 1849 existía en San Petersburgo el conocido grupo liberal llamado Círculo Petrashevski, de discusión filosófica y literaria, el cual -en virtud del habitual temor de los que ostentan el poder a perderlo y habida cuenta de que la mayor parte de sus militantes se oponían al régimen y a la servidumbre- clausurara a golpe de maza el zar Nicolás I encarcelando y condenando a fusilamiento a todos sus miembros. El joven Dostoievski era uno de ellos, pero momentos antes de ser ejecutado la pena le fue conmutada por cinco años de trabajos forzados en Siberia y otros cinco -de los que se librara en parte debido a su epilepsia- de servicio en el ejército ruso.

Varios años después de esta terrible experiencia y antes de convertirse en un genio ineludible Dostoievski recrea sus vivencias (o moriencias, más bien, de existir tal sustantivo) e inaugura, de paso, el género de biografías de prisión que se haría tristemente célebre a lo largo de todo el siglo XX. Tan cruda presenta la historia que, a fin de sortear la probable censura, el escritor se vio en la necesidad de recrear la obra a partir del falso hallazgo de un manuscrito del también falso conde Aleksandr Petróvich Goryánchikov en el que éste, en primera persona, refleja sin renuencias las lindezas llevadas a efecto contra su persona durante su estancia en una cárcel de Siberia.

Dostoievski, tal vez necesitado más de un inicial expurgo, muestra en un principio aquellos sentimientos de angustia que le suponen la imposibilidad de soledad y la convivencia forzosa, así como la necesidad autoimpuesta, con el único y sacro objetivo de sobrevivir, de hallar fórmulas mágicas que no anulen la esperanza -un tema recurrente en todos y cada uno de los personajes que van formando parte de la muerte en vida del tal Goryánchikov- dentro de una microsociedad de crueldad asumida, de violencia acostumbrada.

Con un estilo sobrio y directo, que irremediablemente tiene resonancia en el Primo Levi de “Si esto es un hombre”, el cual se limita a describir meramente los hechos tal y como sucedieron, Dostoievski regala al lector con la misma sequedad una colección de situaciones escalofriantes e inauditas que sirven de reflexión acerca de la progresiva degradación del ser humano llevado a efecto desde la estulta necesidad de sepultar su dignidad bajo el peso de unos grilletes inútiles en medio de una prisión en medio de un desierto de temperaturas extremas, hasta la permitida venta de condena de ricos a pobres a cambio de varios rublos. Hasta el verdugo está bien visto y acepta/pide propinas para ser más benévolo a la hora de endilgar al recluso los preceptivos latigazos o para matarlo sacándole la piel a tiras.

Y lo tragicómico, que le costó entender al noble y que de idéntica manera mostrara casi un siglo después Jean Renoir en su magnífica “La gran ilusión”: entre rejas da igual el delito que hayas cometido, seas asesino, ladrón, revolucionario o ácrata, seas turco, ruso, de derechas o izquierdas… lo que otorga realmente un carácter peculiar y crea distancia con el preso común aun sin sentirte por ello juzgado es la clase social, el que puedas comer el pan a deshoras mientras otro se muere de hambre.

Para terminar algunos fragmentos y si deseas leer la obra completa puedes leerla pinchando aquí.

«¡El hombre sobrevive! El hombre es un ser que se acostumbra a todo; ésa es, pienso su mejor definición».

«Como sólo trabajaban bajo la amenaza del látigo, eran perezosos y depravados. Los que aún no habían sido corrompidos por completo, lo eran en cuanto pisaban el penal. Recluidos a pesar suyo, eran enteramente extraños los unos a los otros».

«Es difícil hablar de gente resuelta. En el penal, como en todas partes, son raros estos hombres. Se les adivina por el terror que inspiran y se les mira con recelo. Un sentimiento irresistible me impulsó al principio a alejarme de ellos, pero cambié en seguida de manera de pensar, aun respecto a los homicidas más espantosos.

Existen individuos que no han cometido jamás un asesinato, y son, no obstante, más feroces que el que ha matado a seis hombres».