Flowers by giedriusvarnas

Voy a hablaros de Carmen, una gitana que pasa ya de los cuarenta, con mirada de gato pedigüeño y tan salpicada de defectos como yo, pero tan de otro costal que no me supone esfuerzo perdonarlos al no reflejarse en ellos mi debilidad. Carmen no tiene ingresos, así de simple y metódico como quien da la hora, no dispone ni de una minúscula calderilla cobriza de esa que los que usamos tarjeta dejamos abandonada en el suelo con tal de no doblar la cerviz. Cuando, acompañada de sus tres hermanas, asoma su enmarañada cabellera bajo la persiana del local de reparto protesta, exenta de reflexión pero con la lógica de un pueblo al que se le ha acostumbrado a vivir de la mendicidad en los suburbios durante seis siglos sin exigirle nada a cambio. Con los párpados caídos, medidos aspavientos y pretendiendo dar la justa lástima que no sobrepase el límite hacia el teatro del absurdo señala los lotes de alimentos que le resultan más convenientes para su fin:

– ¿Y por qué a mí nada más que me dais una botella de aceite? ¿Y yo no tengo galletas?

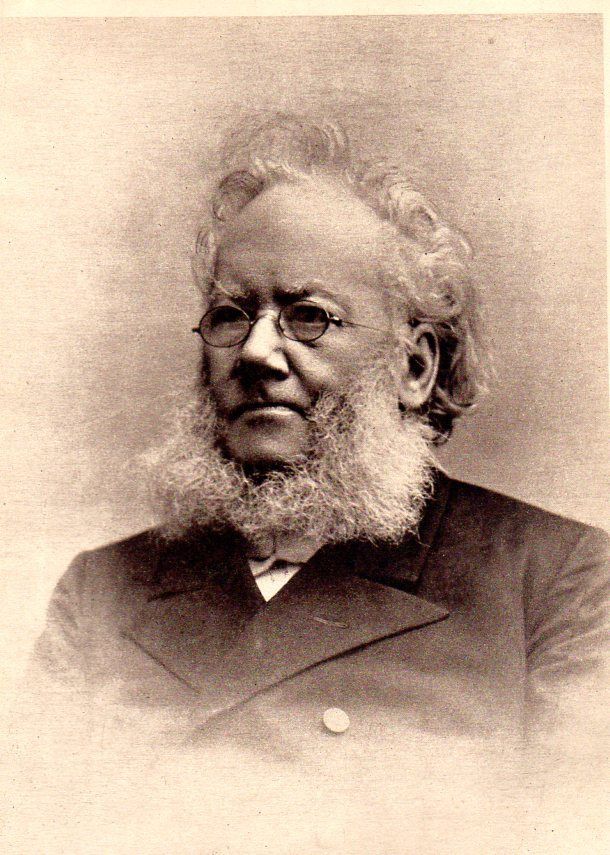

Los voluntarios, inexpertos aún en el curioso trajín de la pobreza, se miran con cara de haber sufrido un ictus. El hombre de recortada barba que comprueba los carnés de identidad observa el listado con creciente perplejidad colocándose sus redondas gafas con el índice y el pulgar. Rastrea con el dedo una de las columnas de la base de datos impresa y lo que encuentra lo devuelve a la obvia realidad. Número de miembros: 1.

– Carmen, estás mirando lotes de familias que viven hasta doce en la casa y con menores y tú eres sólo una persona, lo que ya es una excepción, pero como venían tus hermanas…

La aludida siguió relatando la lista de los reyes godos y hasta la de los reyes del mambo, con movimiento de cadera incluido y rostro rubicundo de querer insistir aun consciente de haber agotado todas las posibilidades.

El comportamiento de Carmen, en buena medida basado en un individualismo crónico en virtud de su necesidad recurrente, me lleva a recordar el submundo impreciso e inestable en el que subsiste -”cuando se sufre no da tiempo a pecar”*- y a establecer que el saber popular a veces tiene el cañón más desviado que la escopetilla de un quiosco de feria. Quienes, a imagen del “mi causa es lo mío” de Stirner, promueven el egoísmo moral como único axioma de sentido común y de supervivencia social responden con toda probabilidad en su exposición de principios a intereses fatuos y de obligada justificación personal: es infinitamente más cómodo y menos abrasivo convenir una idea, aunque pueda resultar errónea, que modificar la conducta; tal vez sea ese el motivo perfecto por el cual nos resulta mucho más útil afirmar la credibilidad de la figura cruel del juez Frollo que la excelsa de Valjean, por recurrir a dos personajes del inmortal Hugo.

Siendo lo más práctico posible puedo afirmar definitivamente que dichas personas tampoco conocen a las vecinas de Carmen. Una de ellas tiene setenta años y una pensión no contributiva, pero a pesar de la propia urgencia le regaló a Carmen un vale de alimentos por valor de treinta euros, otras le compran diariamente el pan, las de más allá le llevan comida… Como contraparte Carmen limpia el portal sabedora de que toda persona tiene algo que ofrecer por encima de los recursos económicos. El trueque de los don nadie, su solidaridad insoslayable que hace del compartir una opción real a través de la que es posible revertir la realidad pues es capaz de interpretarla desde otros parámetros.

Me niego a tomar conciencia de esa ambigüedad conspicua sobre una bondad etérea cuyo deber, si bien habría de consistir en realizarse, ya se supone lastrado de forma perenne por su imposible practicidad en la vida del ser humano. Pero si alguien lo hizo una vez ya es posible, no es necesario que se repita varias veces y la libre voluntad de abrazar el humor crítico de Groucho como quien hace honor a la verdad: “estos son mis principios; si no le gustan… tengo otros”, no la siento como voluntad propia. Aquellos actos que me sirven de justificación no han de ser por ello irreductiblemente naturales y espontáneos y lo que tiene posibilidades de ser mejor es un deber moral luchar para que así sea; en eso basamos nuestra esperanza, ¿o acaso no nacen flores del estiércol?

* Gloria Fuertes, “Historias de Gloria: amor, humor y desamor”, 1983.