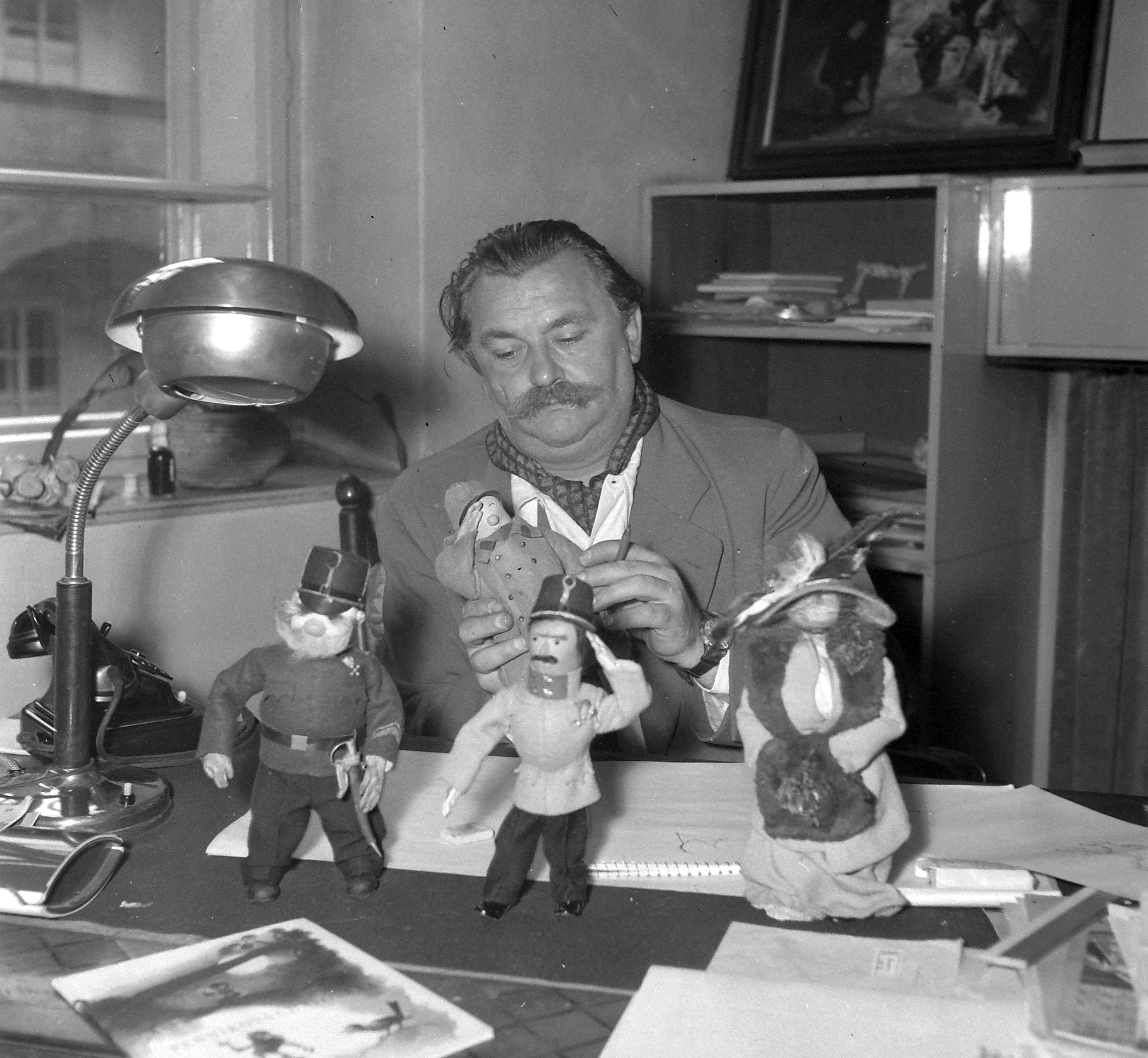

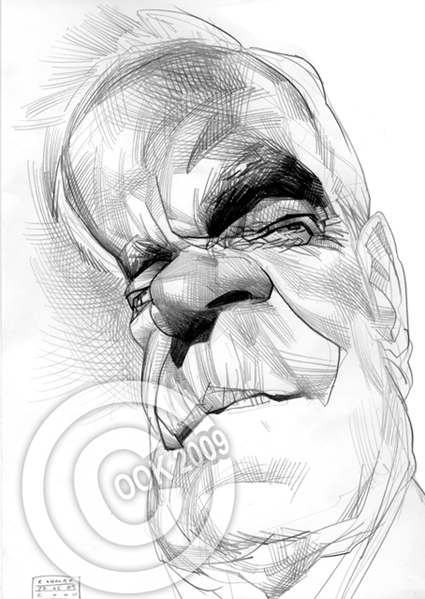

Primo Levi by monsteroftheid

Difícil se hace hablar de literatura mientras y después de leer “Si esto es un hombre”, primera de las tres novelas conocidas como «Trilogía de Auschwitz», y que completarían «La tregua» (1963) y «Los hundidos y los salvados» (1989), cuyo título proviene, nada casualmente, de uno de los más lúcidos capítulos del libro que nos ocupa.

Lo crucial, desde luego, ante una obra de estas características, no parece que haya de ser detenerse en el estilo o calidad de Levi al mostrarnos los horrores vividos en primerísima persona. Me resulta absolutamente increíble que este señor fuera capaz de escribir esto menos de un año después de su liberación y reconversión a ser humano. Tal vez por esa experiencia desgarradora no hay más remedio que dar la razón a Adorno cuando decía: «escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie». Las constantes referencias a la bajada al infierno de Dante en «La Divina Comedia», de manera concreta sus referencias a Ulises, es de las pocas esperanzas que entrega Levi sobre la firme resolución de un ser humano a no renunciar a serlo en virtud de su dignidad. Pero lo más pasmoso es precisamente el estilo casi de diario personal y meramente descriptivo de las atrocidades: metódico, seco, pragmático, como comentaba cuando comencé su lectura… que anuncia una y otra vez la verdad explícita del título de la obra y a la que varias veces hace alusión a lo largo de la novela: “destruir al hombre es difícil, casi tanto como crearlo; no ha sido fácil, no ha sido breve, pero lo habéis conseguido, alemanes”. No hay adjetivos calificativos que afloren espontáneamente a mis labios; Levi resume la asunción del terrible destino con un párrafo sobre uno de tantos compañeros que pasaron por el Lager: “me contó su historia, que he olvidado hoy, pero era una historia dolorosa, cruel y conmovedora; porque así son todas nuestras historias, cientos de miles de historias, todas distintas y todas llenas de una trágica y desconcertante fatalidad”.

Esa desconcertante fatalidad, mezcla de sarcástico optimismo y triste realidad de la experiencia vivida, lo acompañó hasta el fin de sus días y el mismo momento de su muerte, en circunstancias aún no clarificadas sobre si ha de atribuirse al suicidio o a un simple accidente.

Terminando las páginas, este que suscribe, metódico en la duda acerca de ciertas realidades sobre el Holocausto (recomiendo al respecto leer el ensayo “La industria del Holocausto”, del judío Norman Filkenstein), acierta a comprender con docilidad extrema que, más allá del uso político que el auge del sionismo hiciera del desastre a partir sobre todo de los década de los sesenta del siglo pasado, esta obra fue escrita en 1946, y me la trae al pairo si son ciertos los banales datos de si es o no imposible que fallecieron 6 millones de judíos en los campos de exterminio o “sólo” fueron como máximo un millón. Si un solo ser humano ha sido conminado de la forma cruel y severa de esta páginas amorales a creer que no lo es no hay salvación ni excusa viable. Lo escribió el propio Levi, en una carta en francés en abril de 1946 a Jean Samuel, un judío alsaciano a quien conoció en Auschwitz: “lo queramos o no, somos testigos y llevamos el peso de nuestro testimonio”.

ist das ein mensch by scheinbar

«Los que vivís seguros

En vuestras casas caldeadas

Los que os encontráis, al volver por la tarde,

La comida caliente y los rostros amigos:

Considerad si es un hombre

Quien trabaja en el fango

Quien no conoce la paz

Quien lucha por la mitad de un panecillo

Quien muere por un sí o por un no.

Considerad si es una mujer

Quien no tiene cabellos ni nombre

Ni fuerzas para recordarlo

Vacía la mirada y frío el regazo

Como una rana invernal.

Pensad que esto ha sucedido:

Os encomiendo estas palabras.

Grabadlas en vuestros corazones

Al estar en casa, al ir por la calle,

Al acostaros, al levantaros;

Repetídselas a vuestros hijos.

O que vuestra casa se derrumbe,

La enfermedad os imposibilite,

Vuestros descendientes os vuelvan el rostro».

«Sucumbir es lo más sencillo: basta cumplir órdenes que se reciben, no comer más que la ración, atenerse a la disciplina del trabajo y del campo. La experiencia ha demostrado que, de este modo, sólo excepcionalmente se puede durar más de tres meses. Todos los «musulmanes» que van al gas tienen la misma historia o, mejor dicho, no tienen historia; han seguido por la pendiente hasta el fondo, naturalmente, como los arroyos que van a dar a la mar. Una vez en el campo, debido a su esencial incapacidad, o por desgracia, o por culpa de cualquier incidente trivial, se han visto arrollados antes de haber podido adaptarse; han sido vencidos antes de empezar, no se ponen a aprender alemán y a discernir nada en el infernal enredo de leyes y de prohibiciones, sino cuando su cuerpo es una ruina, y nada podría salvarlos de la selección o de la muerte por agotamiento. Su vida es breve pero su número es desmesurado; son ellos, los Muselmdnner, los hundidos, los cimientos del campo; ellos, la masa anónima, continuamente renovada y siempre idéntica, de no-hombres que marchan y trabajan en silencio, apagada en ellos la llama divina, demasiado vacíos ya para sufrir verdaderamente. Se duda en llamarlos vivos: se duda en llamar muerte a su muerte, ante la que no temen porque están demasiado cansados para comprenderla».