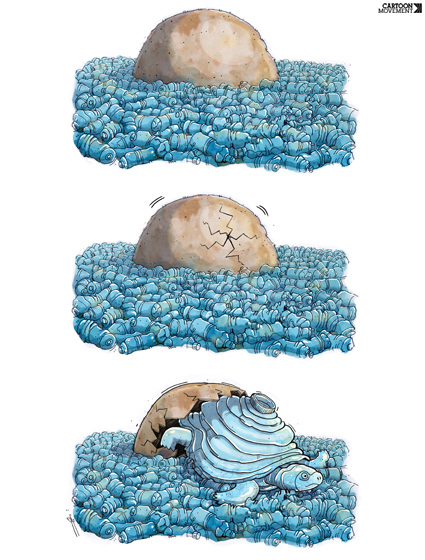

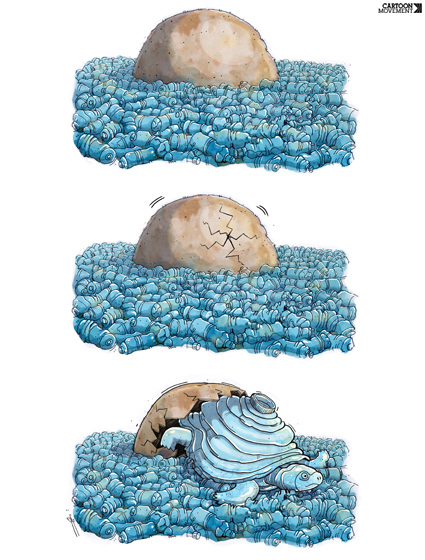

Plastic life, by Mahnaz Yazdani

Leñe, ¡qué pasote el spot publicitario Alma que forma parte de la campaña #Mediterráneamente que cada veranito nos trae Estrella Damm!, ¿no? La conocida directora, bailarina y campeona de apnea Julie Gautier, que asombró a propios y extraños con el precioso cortometraje AMA, supervisó la criatura cervecera, que no está muy necesitada de presentación al hallarse en boca de todo el mundo. No obstante, por si acaso hay todavía alguna persona en Babia, nos lanzamos con un resumen (porque ni se me pasa por la cabeza poner el enlace al anuncio de marras): una chica, bailando bajo las aguas del mar, en una representación de la vida marina tan libre, tan feliz, tan dichosa; y en esto que le cambia la cara, a la moza, porque está rodeada de plásticos y no puede respirar. Total, que va cayendo hasta el fondo, sobre las rocas, y la palma. Mientras, vemos aparecer un eslogan a la izquierda de la pantalla: «si queremos mantener nuestra forma de vivir, ¿no deberíamos proteger aquello que la hace posible?».

A poco más y se me caen dos lagrimones. Joder, lo que vende el medioambiente. Si es que después de ver a Coca-Cola vendiendo su campaña Un mundo Sin Residuos (cuando es la empresa que más contamina a nivel mundial con plásticos y solo en 2017 aumentó su producción de botellas de plástico en cerca de mil millones) no hemos de extrañarnos lo más mínimo de nada.

Un par de cosas y luego la más gorda. Lo primero es que la compañía Damm, aparte de la inmensa cantidad de envases de vidrio que no reutiliza (como la inmensa mayoría de compañías solidarias de estas) haciendo, por ejemplo, un descuentito al cliente si lo devuelves, es propietaria de dos marcas de agua embotellada: Agua Veri y la mucho más conocida Fuente Liviana. Acerca del impacto ambiental y el daño al acceso a un bien común como es el agua potable hay escritos decenas de artículos, pero baste decir que solo este producto genera 1,5 millones de toneladas anuales de plástico, que cada botella apenas tarda un año en descomponerse en el océano (porque ahora son biodegradables, guay) liberando una buena cantidad de tóxicos que infectan la fauna marina y al ser humano tras su consumo. Justo esta semana, conocíamos un estudio que concluía que cada persona se come alrededor de una tarjeta de plástico a la semana. Lo segundo es que, aparte del agua embotellada, Damm cuenta entre sus productos estrella con Cacaolat, batidos de chocolate como sabe hasta el menos espabilado, y el cacao industrial se produce gracias a la explotación de tierras y de comunidades nativas en países empobrecidos, que son obligadas al monocultivo, lo que muy bueno para el medioambiente no es; y con la franquicia de sándwiches Rodilla, experta en sacar provecho a la ganadería intensiva, que produce el 14,5% de gases de efecto invernadero del planeta y que adquirió el año pasado la cadena española de comida rápida Hamburguesa Nostra. Vamos, que Estrella Damm tiene una preocupación por el medioambiente que lo flipas. Sigue leyendo →

No me gusta nada el teléfono, imaginaos una entrevista en directo por ese medio: sin ver a la persona interlocutora, sin referencias y escuchando bien pero mal y raro.

No me gusta nada el teléfono, imaginaos una entrevista en directo por ese medio: sin ver a la persona interlocutora, sin referencias y escuchando bien pero mal y raro.