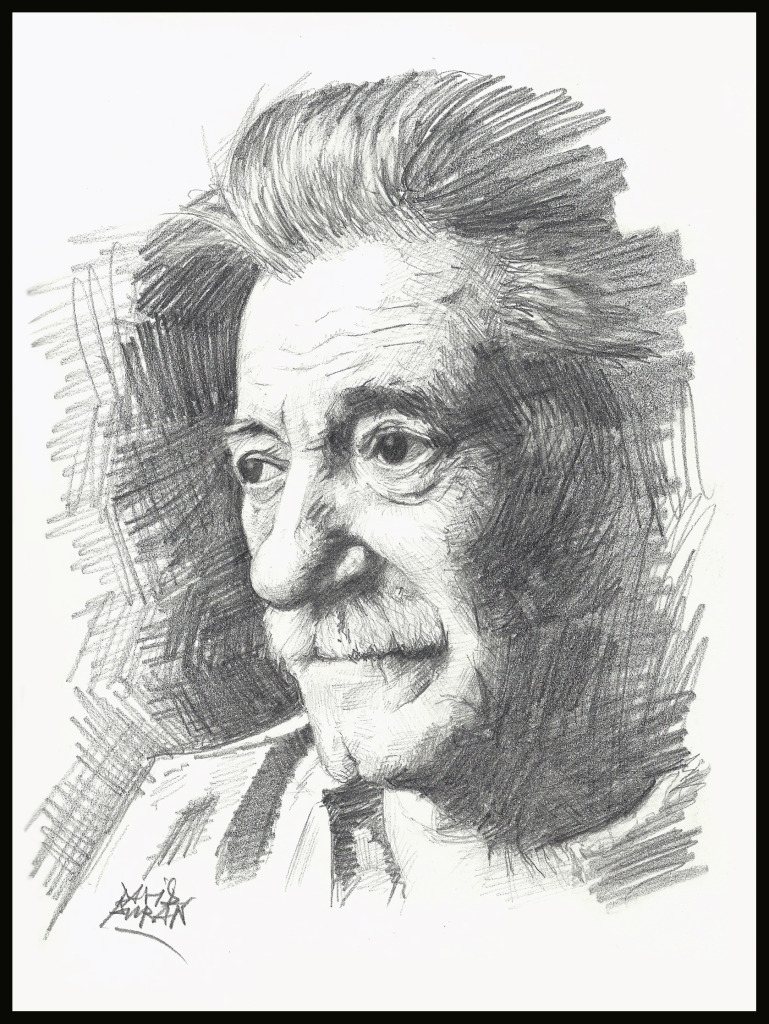

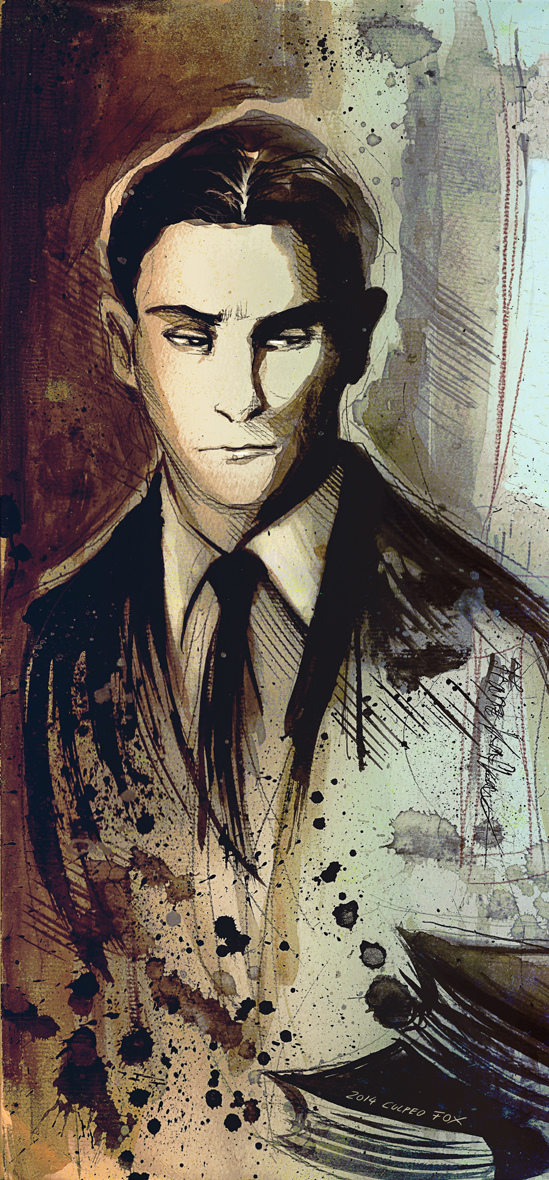

Kafka by Culpeo-Fox

Existen escritores poetas, escritores con vocación de filósofos, filósofos con vocación de escritor, los hay metafísicos, románticos, de un clasicismo extraordinario, raros, confusos o de contrastada dificultad… Están todos estos y aparte existe Kafka, el joven de rostro asustado y huidizo, como sacado de un cuadro gótico y al que se le ha asociado, hasta indiscriminadamente, con tantos movimientos literarios que diríase que todo existe en virtud de su obra: existencialismo, modernismo, marxismo, anarquismo, realismo mágico. Nada escapa a la sombra alargada del genio de Praga.

La especial idiosincrasia de Franz Kafka, puede que influida de manera primigenia por la propia experiencia familiar y la tortuosa relación con su padre (de la que parece ser da cumplida cuenta en su obra póstuma “Cartas al Padre”) hacen del escritor un ser de compleja y tormentosa personalidad, disperso y oscuro y con tal exceso de ideas interiores que fue incapaz de terminar ninguna de las tres novelas que escribió: “El desaparecido”, “El proceso” y “El castillo”, si bien podríamos perdonar a esta última al comenzarla a escribir apenas un año antes de su fallecimiento por tuberculosis. No olvidemos que la más leída de sus obras, “La metamorfosis” es una novela corta y junto con su relatos y cuentos es lo único de su producción que fue publicado en vida del autor. Afortunadamente, el compositor y también escritor checo Max Brod no hizo el más mínimo caso a su amigo Franz, quien deseaba que todos los manuscritos de sus obras fueran destruidos a su muerte, y publicó póstumamente la mayor parte de la obra de Kafka.

“El proceso”, la obra que nos ocupa y que es la única novela de Kafka que he tenido la fortuna de leer junto con “La metamorfosis”, es sin duda una obra más compleja, madura y redonda que esta última, a pesar de no haber sido terminada, como hemos comentado con anterioridad. Literatura eminentemente filosófica y trascendente como lo demuestra de manera esencial el elaborado y elucubrado Capítulo IX que contiene la admirable disertación sobre la ley y la justicia; con temas trasversales y de exquisita resonancia dentro de la estructura meta-argumental de la novela de Kafka: la inaccesibilidad del pueblo a la inocencia o la inutilidad y futilidad de la conciencia cuando todos decidieron de antemano con los prejuicios declararte culpable… No importa la acusación ni el delito sino las percepciones y juicios de quien te rodea en base a criterios tan absurdos como llevar chaqueta o la forma de los labios. Tal vez, simplemente no hay escapatoria a la muerte si uno acaba incluso convenciéndose de que se la merece: «en la oscuridad no encontraré el camino yo solo», suelta K, el protagonista de “El proceso”.

Sí, pudiésemos concluir que todo es un engaño, a K y a uno mismo como incrédulo lector que se pasea por el desastre sumario, pero nos devuelve a la verdad el final, terrible y demencial, con un ajusticiamiento criminal e indecente, tanto como todo el proceso, como la injusticia, como el no saber y sin embargo no saber librarte de la culpa. Alguien se asoma a la ventana antes de cumplir la sentencia, no es compasión, sino hacer constancia del hecho, del mal.

Duro, como una piedra. Seco, como el desierto. Así es “El proceso”, así es Kafka, un ser atormentado que no pasa de puntillas sobre nada, sobre nadie.

Y como casi siempre unos fragmentos que os inviten a su desasosiego y a abrazar sus páginas.

«–¿Cómo te imaginas el final? –preguntó el sacerdote.

Al principio pensé que terminaría bien –dijo K–, ahora hay veces que hasta yo mismo lo dudo. No sé cómo terminará. ¿Lo sabes tú?

–No –dijo el sacerdote–, pero temo que terminará mal. Te consideran culpable. Tu proceso probablemente no pasará de un tribunal inferior. Tu culpa, al menos provisionalmente, se considera probada.

–Pero yo no soy culpable –dijo K–. Es un error. ¿Cómo puede ser un hombre culpable, así, sin más? Todos somos seres humanos, tanto el uno como el otro.

–Eso es cierto –dijo el sacerdote–, pero así suelen hablar los culpables.

–¿Tienes algún prejuicio contra mí? –preguntó K.

–No tengo ningún prejuicio contra ti –dijo el sacerdote.

–Te lo agradezco –dijo K–. Todos los demás que participan en mi proceso tienen un prejuicio contra mí. Ellos se lo inspiran también a los que no participan en él. Mi posición es cada vez más difícil.

–Interpretas mal los hechos –dijo el sacerdote–, la sentencia no se pronuncia de una vez, el procedimiento se va convirtiendo lentamente en sentencia.»

«Era un largo pasillo al que se abrían algunas puertas toscamente construidas que daban paso a las oficinas instaladas en el piso. Aunque en el pasillo no había ventanas por donde entrara directamente la luz, no estaba completamente a oscuras, porque algunas oficinas, en lugar de presentar un tabique que las separara del corredor, tenían enrejados de madera que llegaban hasta el techo, a través de los cuales se filtraba un poco de luz, y podía verse a unos cuantos funcionarios, que escribían sentados a una mesa o que, de pie junto al enrejado, miraban por sus intersticios a la gente que pasaba por el corredor. En el pasillo no se veía a muchas personas a causa, seguramente, de que era domingo. Todas tenían un aspecto muy decente y estaban sentadas a intervalos a lo largo de una fila de bancos de madera dispuestos a ambos lados del corredor. Había dejadez en el vestir de aquellos hombres, aunque a juzgar por su fisonomía, sus maneras, su corte de barba y otros pequeños detalles imponderables, pertenecían obviamente a las clases mas altas de la sociedad. Como en el corredor no existían perchas, habían dejado sus sombreros sobre los bancos, siguiendo posiblemente cada uno de ellos el ejemplo de los otros. Cuando los que estaban sentados cerca de la puerta vieron venir a K y al ujier, se pusieron de pie cortésmente, visto lo cual sus vecinos se creyeron obligados a imitarles, de modo que todos se levantaban a medida que pasaban los dos hombres. Pero ninguno de ellos se ponía derecho del todo, pues quedaban con las espaldas inclinadas y las rodillas dobladas dando la sensación de ser mendigos callejeros.»

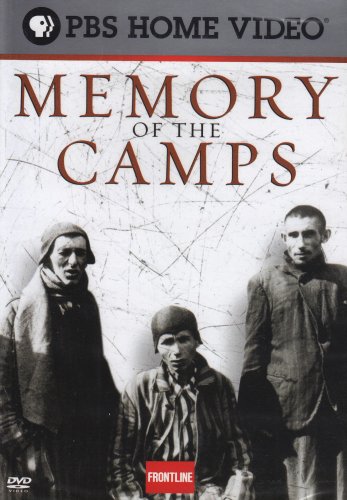

Varios meses después de que Alfred Hitchcock abandonara Inglaterra para aventurarse en la selva de Hollywood alguna voz se alzó para poner en entredicho la implicación de algunos artistas del Reino Unido con el conflicto bélico que se estaba desarrollando en toda Europa y que había afectado de manera extraordinaria a las islas británicas. Hitchcock fue uno de los directamente señalados mediante el epíteto poco lustroso de director regordete. Lo que pocas personas saben es que en 1944 el director británico (posteriormente nacionalizado estadounidensse) regresó a su país natal por petición de su amigo, el operador y director del Ministerio de Información Británico Sidney Bernstein y colaboró activamente en sustentar y apoyar la causa de la resistencia francesa con la realización de dos cortometrajes: «Bon Voyage» y «Aventure Malgache», de resultado interesante pero irregular.

Varios meses después de que Alfred Hitchcock abandonara Inglaterra para aventurarse en la selva de Hollywood alguna voz se alzó para poner en entredicho la implicación de algunos artistas del Reino Unido con el conflicto bélico que se estaba desarrollando en toda Europa y que había afectado de manera extraordinaria a las islas británicas. Hitchcock fue uno de los directamente señalados mediante el epíteto poco lustroso de director regordete. Lo que pocas personas saben es que en 1944 el director británico (posteriormente nacionalizado estadounidensse) regresó a su país natal por petición de su amigo, el operador y director del Ministerio de Información Británico Sidney Bernstein y colaboró activamente en sustentar y apoyar la causa de la resistencia francesa con la realización de dos cortometrajes: «Bon Voyage» y «Aventure Malgache», de resultado interesante pero irregular. Varios meses después de que Alfred Hitchcock abandonara Inglaterra para aventurarse en la selva de Hollywood alguna voz se alzó para poner en entredicho la implicación de algunos artistas del Reino Unido con el conflicto bélico que se estaba desarrollando en toda Europa y que había afectado de manera extraordinaria a las islas británicas. Hitchcock fue uno de los directamente señalados mediante el epíteto poco lustroso de director regordete. Lo que pocas personas saben es que en 1944 el director británico (posteriormente nacionalizado estadounidensse) regresó a su país natal por petición de su amigo, el operador y director del Ministerio de Información Británico Sidney Bernstein y colaboró activamente en sustentar y apoyar la causa de la resistencia francesa con la realización de dos cortometrajes: «Bon Voyage» y «Aventure Malgache», de resultado interesante pero irregular.

Varios meses después de que Alfred Hitchcock abandonara Inglaterra para aventurarse en la selva de Hollywood alguna voz se alzó para poner en entredicho la implicación de algunos artistas del Reino Unido con el conflicto bélico que se estaba desarrollando en toda Europa y que había afectado de manera extraordinaria a las islas británicas. Hitchcock fue uno de los directamente señalados mediante el epíteto poco lustroso de director regordete. Lo que pocas personas saben es que en 1944 el director británico (posteriormente nacionalizado estadounidensse) regresó a su país natal por petición de su amigo, el operador y director del Ministerio de Información Británico Sidney Bernstein y colaboró activamente en sustentar y apoyar la causa de la resistencia francesa con la realización de dos cortometrajes: «Bon Voyage» y «Aventure Malgache», de resultado interesante pero irregular.