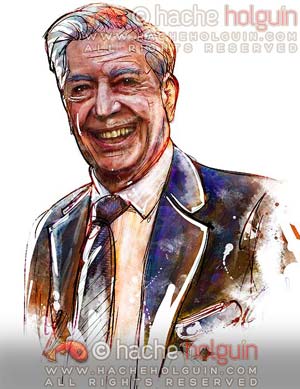

Retrato Mario Vargas Llosa by letramuda

No es un plato de gusto, no. El inicio, digamos. Entre varios cadetes agarraron a la gallina, si bien podría decirse de igual forma en base al léxico peruano del autor y del niño que narra la secuencia que la han cogido, con todas las letras. Es pulcro en detalles describiendo el evento, en esa especie de monólogo interior que introduce, aun sin desearlo, al lector en la escena. Tan pulcro que la naturalidad y el realismo con que se expone la pieza transmite una crudeza espontánea que hace verter bilis.

Pero es justo decir en el otro extremo que Teresa, la enamorada de uno de los cadetes, se pinta con tiza las rozaduras de sus blancos zapatos, que se muestran impolutos y relucientes durante un breve e inmediato tiempo posterior. Y que el cadete, en una escena de ternura infinita, se ha dado cuenta, y pide dinero de prestado, con cargo e inseguridad, para comprarle tiza, y entregársela cariñosamente una tarde cualquiera sin atreverse siquiera a decirle que son un regalo para ella, tan sólo acierta a soltar que se las han dado y él no va a usarlas.

Así es “La ciudad y los perros”. Una especie de dolor inmenso, duro y seco como las bravatas y exigencias a las que el honorable y recto teniente Gamboa somete a los alumnos en el colegio militar Leoncio Prado, o como el que los propios cadetes infligen en asumida cadencia a los perros de tercer curso. Y en el polo opuesto nos encontramos frente a una novela de exquisito sentir, de necesidades y de amistad, de absurda, pero en ocasiones, precisa fidelidad, de tan profunda sensibilidad que es capaz de revertir la angustia y el asco en comprensión y en afecto; paso a paso, como sin darse cuenta, hasta llegar a un final tan sorpresivo como esclarecedor que hace casi olvidar las horribles directrices y severa disciplina que se llevan a efecto en el colegio Leoncio Prado y de las que nos hacemos indeseados espectadores a lo largo de sus primeros capítulos. Posiblemente la influencia de Flaubert sobre Vargas Llosa sea muy notoria en esta doble vertiente a la hora de abordar a los personajes, mas he de dejar semejante exposición a alguien más versado y con más conocimiento de la obra del escritor francés.

Lo que sí me atrevo a afirmar es que mucho le debe esta obra en estilo y estructura narrativa a aquel de quien el propio Vargas reconoce “que fue el primer escritor a quien leí con una pluma en la mano y un papel al lado del libro”: William Faulkner. La historia comienza de una manera simple con el robo de unos exámenes por parte de alguno o algunos de los cadetes que forman parte del Leoncio Prado. A partir de ahí, lejos de toda estructura común y lineal en un relato, Vargas Llosa disecciona con la eficacia de un bisturí y usando algunos de los recursos más marcados en la prosa de Faulkner (fluir del pensamiento, monólogo interior, saltos en el tiempo, narración en primera y tercera persona, ambigüedad en la información respecto a los personajes, retención de datos…) el pasado, el presente y el futuro de cada uno de los personajes que pululan a golpe de desgarro y asunción del espanto, por las páginas de esta obra necesaria para entender el devenir de toda la literatura latinoamericana desde mediados del siglo XX. La educación en la violencia, la falsa hombría, la obediencia ciega, el miedo o la observancia farisaica de la ley sirven al novelista como excusa para desgranar nuestro propio interior, el clasismo, nuestros propios prejuicios y preconcepciones a la hora de mirar y entender la vida y andanzas de los cadetes del Colegio Militar, e incluso nuestra forma de leer y concebir una historia. Vargas Llosa nos engaña, nos hace repeler determinadas actitudes y sentimientos, nos permite encontrar un destino justo y merecido para cada uno de los niños que se comparten o nos hablan de sí mismos: el Boa, el poeta… no he de nombrar más para al final darnos en toda la boca, con conciencia y en medio de aquello en lo que habíamos creído o interpretado a lo largo de cada uno de sus capítulos, pues cuando se pierde y se destroza la inocencia (simbolizada metódicamente en la muerte del cadete que menos líos busca), una vez decididos a escoger la rebeldía de la verdad quizá todos tengamos pleno derecho a tener un futuro gozoso y sobrevivir. Pues cualquier ser humano, llámese el Jaguar o el Poeta, es capaz de lo más noble y de lo más plebeyo, aún cuando no seamos muy capaces de percibirlo.

No sé si Vargas Llosa, durante su estancia en el Leoncio Prado recibió contundentes patadas en el culo mientras permanecía en pompa, pero habremos de agradecer que su padre decidiera someterle a un régimen tan excesivo como estricto, pues gracias a los años que permaneció internado en el colegio militar floreció su vocación de escritor para jamás marchitarse.

«-Es por eso que estás fregado -dice Alberto-. Todo el mundo sabe que tienes miedo. Hay que trompearse de vez en cuando para hacerse respetar. Si no, estarás reventado en la vida».

«Él es distinto. No lo han bautizado, Yo lo he visto. Ni les dio tiempo siquiera, Lo llevaron al estadio conmigo, ahí detrás de las cuadras. Y se les reía en la cara, y les decía: ¿Así que van a bautizarme?, vamos a ver, vamos a ver. Se les reía en la cara. Y eran como diez. […] Algunos se sacaron las correas y lo azotaban de lejos, pero les juro que no se le acercaban. Y por la virgen que todos tenían miedo, y juro que vi no sé a cuántos caer al suelo, cogiéndose los huevos, o con la cara rota, fíjense bien. Y él se les reía y les gritaba: ¿Así que van a bautizarme? Qué bien, qué bien».

«-¿Qué pasa? -dijo la voz ronca del Boa, que acababa de despertar.

-El negro dice que eres un marica, Boa -afirmó Alberto.

-Dijo que le consta que eres un marica.

-Eso dijo.

-Se pasó más de una hora rajando de ti.

-Mentira hermanito -dijo Vallano-. ¿Crees que hablo de la gente por la espalda?

Hubo nuevas risas.

-Se está burlando de ti -agregó Vallano-. ¿No te das cuenta? -Levantó la voz.- Me vuelves a hacer una broma así, poeta, y te machuco. Te advierto. Por poco me haces tener un lío con el muchacho.

-Uy -dijo Alberto-. ¿Has oído, Boa? Te ha dicho muchacho.

-¿Quieres algo conmigo, negro? -dijo la voz ronca.

-Nada, hermanito -repuso Vallano-. Tú eres mi amigo.

-Entonces no digas muchacho.

-Poeta, te juro que te voy a quebrar.

-Negro que ladra no muerde -dijo el Jaguar.

El Esclavo pensó: “en el fondo, todos ellos son amigos. Se insultan y se pelean de la boca para afuera, pero en el fondo se divierten juntos. Sólo a mí me miran como a un extraño”».