|

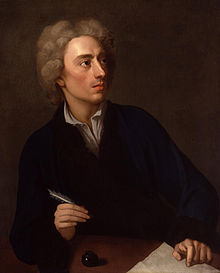

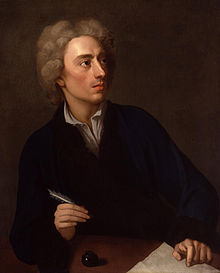

| Alexander Pope |

A la poesía en una lengua ajena a la mía le digo en símil lo que Cyrano a Roxana: “No, amor mío, nunca te he querido.” La odio con todo el amor del que soy capaz. El motivo es obvio: mientras domino medianamente el idioma de Cervantes, el de Shakespeare (por atenerme al caso que nos ocupa) me domina a mí ampliamente y sin el más mínimo esfuerzo. Un claro y devastador ejemplo del extravagante ejercicio de inutilidad al que sometieron a mi generación con el consabido método ‘listen and repeat’. Ocho años de inglés tirados a la basura, y encima en un colegio ‘de pago’.

Traduttore, traditore. De esto me acuerdo mucho más con la poesía, claro, sobre todo cuando es de un perfeccionismo métrico, de rima y de ritmo que ralla la obsesión. Pope, vamos, como el absoluto paradigma de a lo que, siempre según su opinión, debe aspirar la poesía sin confundirlo con la necedad y al que dedicó toda su vida y obra. Es más que probable que para él ni Lope ni Calderón -con su estilismo de Siglo de Oro- sobrevivieran a la crueldad de este epigrama dedicado a ‘los suyos’ y extraído de su obra satírica ‘La Dunciada’:

«Sir, I admit your general rule,

That every poet is a fool.

But you yourself may serve to show it,

Every fool is not a poet.»

(“Señor, yo admito su regla general,

de que todo poeta es un tonto,

pero usted mismo puede servir para mostrar,

que cualquier tonto no es un poeta.”)

Mi atracción por Pope, amigo íntimo de Swift con quien compartía bando, sentido del humor y enemigos, surgió casi como un contratiempo. Leía a Hawthorne cuando en uno de los capítulos de ‘La casa de los siete tejados’ nombraba a este traductor y poeta, aparecían algunos de sus versos y hablaba de él el editor a pie de página. Luego me lo topé correlativamente en las obras de Machen, Asimov, Dickens… Incluso el título original de la excelente película de Gondry “Olvídate de mí” (Eternal Sunshine of the Spotless Mind – Eterno resplandor de la mente inmaculada) procede de uno de los versos de su extenso poema ‘Eloísa de Abelardo’. Pope es un ‘pope’ en Inglaterra, uno de los pocos autores de esos siglos que puede presumir de haber vivido sobradamente en vida sin la necesidad de mecenazgo gracias a sus traducciones de la “Odisea” y la “Ilíada”; sin embargo a excepción de sus “Cantos pastorales” -publicados hace algunos años junto con otros poemas menos acertados dentro del conjunto de su obra- no existe nada en castellano más allá de traducciones y ediciones de mediados del siglo XIX, como es el caso de su más conocido poema ‘El rizo robado’, o muy anteriores, como las diferentes versiones y revisiones sobre los amores antes mencionados de ‘Eloísa de Abelardo’.

Difícil acertar sobre los motivos de este casi anonimato. Uno de ellos podría ser la dificultad de actualizar los textos a un lenguaje más asequible e intentar a la vez ser fiel a un poeta puntilloso al máximo. Todos los poemas que he tenido la oportunidad de leer, a excepción de los epigramas, están construidos en perfectos pareados endecasílabos de rima consonante y con escasos versos encadenados, lo que confiere a su estilo un ritmo y una cadencia exquisita en su idioma original. Pero he aquí lo expuesto: Traduttore, traditore. U optas por una traducción literal en prosa o verso libre de los textos o por una adaptación rimada, como la ardua tarea acometida por el doctor Graciliano Afonzo para ‘El rizo robado’, pero ni eran pareados, ni todos endecasílabos o consonantes e incluso había versos sueltos. Aparte de estas limitaciones técnicas tampoco ayuda a la reedición de sus obras lo poco atractivo que pueden resultar algunos de sus temas para el lector del siglo XX-XXI (como sucede realmente con muchos autores teatrales en verso de este país, incluidos los antes mencionados Lope y Calderón), sobre todo el amor bucólico de los ‘Cantos pastorales’ así como la égloga de ‘El Mesías’ o la oda ‘El poder de la música’ (los tres dentro de la edición junto con el poema descriptivo y bastante soso ‘El bosque de Windsor’) y que sorpresivamente es lo único reeditado de su producción. Los poemas epistolares de Eloísa y Abelardo no soy capaz de verlos de igual modo, tal vez por ser el poema que he leído en varias versiones así como su versión original (enterándome de bastante poco, sí, más allá del ritmo y la cadencia) y por cuyo motivo es posiblemente al que más calidad le he encontrado sin ser el más llamativo y que más me haya atraído. Este privilegio se lo lleva sin duda ‘El rizo robado’, del que también leí algunas partes en inglés y de su versión en verso libre. Lo que más llama la atención de esta composición es su argumento, crítica satírica y feroz a determinados aspectos sociales de la época, y su rabiosa actualidad si somos capaces de extraerlo de su contexto. En cualquier baile de salón (discoteca) el más nimio de los incidentes, como es en este caso la pérdida de un rizo cortado (el número de un teléfono móvil) lo convertimos en virtud de la necesidad -hombres y mujeres- en un triunfo o en una verdadera tragedia de tintes epopéyicos. Como la reseña se está haciendo igualmente ‘epopéyica’ termino con unos versos de esta última obra que dan a entender las limitaciones reales con las que se encuentra un redomado inculto monolingüe como yo a la hora de afrontar y valorar en su justa medida un texto literario en otra lengua.

Inmensas multitudes se ven por todas partes,

De cuerpos transformados en cóleras diversas.

Aquí teteras vivas con un brazo extendido,

El otro recogido; el asa éste y aquél el pitorro:

Allí un puchero avanza, cual trípode de Homero;

Aquí supira un jarro, y allá una urraca habla;

Los hombres paren hijos, en portentosa hazaña,

Y las jóvenes, convertidas en botellas, piden a gritos un corcho.

(Unnumber’d Throngs on ev’ry side are seen

Of Bodies chang’d to various Forms by Spleen.

Here living Teapots stand, one Arm held out,

One bent; the Handle this, and that the Spout:

A Pipkin there like Homer’s Tripod walks;

Here sighs a Jar, and there a Goose Pie talks;

Men prove with Child, as pow’rful Fancy works,

And Maids turn’d Bottels, call aloud for Corks.)

En fin, si os quedaron ganas (necesarias a mi entender) leed a Alexander Pope, quien diseñó un estilo de poesía que entre sus contemporáneos nadie se atrevió a discutir; tal vez por temor a sus epigramas y su colega Swift.

No me impactó “Paracuellos”, y no es ni un reproche ni una decepción, sino todo lo contrario. Ya hubiese querido yo cabrearme, sentirme impotente y que se me quedaran los ojos como platos -que motivos haylos- en lugar de que lo único que me dejaran de piedra fueran mis propios recuerdos.

No me impactó “Paracuellos”, y no es ni un reproche ni una decepción, sino todo lo contrario. Ya hubiese querido yo cabrearme, sentirme impotente y que se me quedaran los ojos como platos -que motivos haylos- en lugar de que lo único que me dejaran de piedra fueran mis propios recuerdos.