|

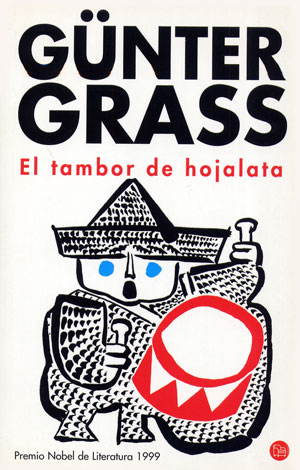

| Günter Grass |

Se lo llevó de nuestras vidas una pulmonía en abril de este año, cuando aún gozaba de unas ganas intactas para seguir escribiendo novela, ensayo y poesía… Se llevó la muerte a Günter Grass, pero ya no pudo impedir su eterno crecimiento -al contrario que Oscar, el protagonista de El tambor de hojalata- y que se haya convertido en un gigante de las letras, uno de los autores que más lúcidamente ha sabido plasmar las inclemencias del siglo XX, de manera particular Alemania, cuyo ejemplo es la obra que nos ocupa.

Grass, Premio Nobel y Príncipe de Asturias, puede ser sin duda paradigma del hazte famoso y comenzarán a lloverte piedras. El escritor, un hombre que, quizá por haber nacido de entrada en una ciudad ‘libre’, Dánzig, sometida tan sólo a la Sociedad de Naciones hasta la ocupación nazi, demostró su compromiso socio-político con la clase obrera y ante todas las circunstancias que cercaron Alemania y a los países del Pacto de Varsovia, no pudo evitar las críticas de determinados sectores por su participación, imberbe y medio obligada, durante la II Guerra Mundial bajo las órdenes del III Reich.

Es muy probable que quien critique ciertas locuras e insensateces de adolescencia no haya leído El tambor de hojalata, una novela no ya crítica a nivel social y cultural, sino verdaderamente despiadada por momentos, y hasta cruel en su sátira.

En una entrevista, decía Grass que a nivel filosófico, más allá de su evolución

personal, “no estaba bajo la influencia de Heidegger sino de Camus. Es decir, que vivimos ahora y tenemos la posibilidad de hacer algo ahora con nuestra vida. Es El mito de Sísifo, que conocí después de la guerra. Con el transcurso de los años me di cuenta de que tenemos la posibilidad de la autodestrucción, algo que antes no existía: se decía que la Naturaleza era la que la producía las hambrunas, las sequías, algo cuya responsabilidad estaba en otra parte. Por primera vez somos responsables, tenemos la posibilidad y la capacidad de autodestruirnos y no se hace nada para eliminar del mundo ese peligro”.

Y buena parte de ese mito, de esa capacidad terrible que puede conducir a la raza humana a la desaparición, ya se hace presente en la vida de Oscar, el niño que se negó a crecer apenas cumplidos tres años, como una tremenda alegoría sobre una sociedad enferma que descompone al individuo, lo deforma, y después de cargárselo tiene la desvergüenza de convertirlo en Mesías, porque conviene, porque es lo que toca, porque mejor un mesías medio freak que ya poco tiene de inocente, que uno que intenta ser libre, aunque sea a consta de renunciar a determinadas responsabilidades. El propio Grass lo expone con una claridad manifiesta en las últimas páginas de la novela: “esto podría ser el punto de partida para un tratado acerca dela inocencia perdida; podría colocarse aquí al Oscar con tambor, en sus tres años permanentes, al lado del Oscar jorobado, sin voz, sin lágrimas y sin tambor”.

No voy a caer en el optimismo de decir que El tambor de hojalata es una lectura fácil, pero es peculiar el estilo de Grass a lo largo de la obra, y ese curioso símbolo de referirse el propio narrador a sí mismo en tercera persona, más habitualmente según avanza su vida, como si fuera de otro, como si necesitara olvidarla… Porque Oscar, tanto el divertido y jocoso como el sufriente y sometido, es, igual que la mayoría de los seres mortales, un tipo que necesita darle sentido a su historia y sobrevivir al caos, aunque en parte deba para ello idearse un padre mejor o creerse padre de quien seguramente no lo es.

¿Puede haber algo tan tristemente sardónico como poder resumir la propia existencia en un párrafo de 8 líneas? Oscar-Grass lo hace, con un miedo no superado, aunque ausente de rencor: “nací bajo bombillas, interrumpí deliberadamente el crecimiento a los tres años, recibí un tambor, rompí vidrio con la voz, olfateé vainilla, tosí en iglesias, nutrí a Lucía, observé hormigas, decidí crecer, enterré el tambor, huí a Occidente, perdí el Oriente, aprendí el oficio de marmolista, posé como modelo, volví al tambor e inspeccioné cemento, gané dinero y guardé un dedo, regalé el dedo y huí riendo, ascendí, fui detenido, condenado, internado, saldré absuelto; y hoy celebro mi trigésimo cumpleaños y me sigue asustando la Bruja Negra. – Amén”.

«Hoy, que todo esto pertenece ya a la Historia -aunque se siga machacando activamente, sin duda, pero en frío-, poseo, en mi calidad de paciente particular de un sanatorio, la perspectiva adecuada para apreciar debidamente mi tamboreo debajo de las tribunas. Nada más lejos de mis pensamientos que el presentarme ahora, por seis o siete manifestaciones dispersadas y tres o cuatro marchas o desfiles dislocados con mi tambor, cual un luchador de la resistencia. Se habla del espíritu de la resistencia, y de los grupos de la resistencia. Y aun parece que la resistencia puede también interiorizarse, lo que trae a cuento la emigración interior. Sin hablar de tantos respetables e íntegros señores que durante la guerra, por haber descuidado en alguna ocasión el oscurecimiento de las ventanas de sus dormitorios, se vieron condenados a pagar una multa, con la correspondiente reprimenda de la defensa antiaérea, en gracia a lo cual se designaba hoy a sí mismos como luchadores de la resistencia, hombres de la resistencia».

«Uno puede empezar una historia por la mitad y luego avanzar y retroceder audazmente hasta embarullarlo todo. Puede también dárselas uno de moderno, borrar las épocas y las distancias y acabar proclamando, o haciendo proclamar, que se ha resuelto por fin a última hora el problema del tiempo y del espacio. Puede también sostenerse desde el principio que hoy en día es imposible escribir una novela, para luego, y como quien dice disimuladamente, salirse con un sólido mamotreto y quedar como el último de los novelistas posibles. Se me ha asegurado asimismo que resulta bueno y conveniente empezar aseverando: Hoy en día ya no se dan héroes de novela, porque ya no hay individualistas, porque la individualidad se ha perdido, porque el hombre es un solitario y todos los hombres son igualmente solitarios, sin derecho a la soledad individual, y forman una masa solitaria, sin hombres y sin héroes. Es posible que en todo eso haya algo de verdad. Pero en cuanto a mí, Óscar, y en cuanto a mi enfermo Bruno, quiero hacerlo constar claramente: los dos somos héroes, héroes muy distintos sin duda, él detrás de la mirilla y yo delante; y cuando él abre la puerta, pese a toda la amistad y a toda la soledad, no por eso nos convertimos, ni él ni yo, en masa anónima y sin héroes».