1280 almas by hardriff

Si es verdad eso que comentaba Saramago en una entrevista acerca de que “no soy un pesimista, sino un optimista bien informado” resulta claro a todas luces que Jim Thompson es el culmen de la buena información. Leer sus obras de novela negra es como dispararse un tiro en el corazón al inicio de la primera página y estar agonizando y moribundo hasta cerrar la contraportada.

Igual dan los motivos del míster para tener una concepción tan desoladora del ser humano y de su naturaleza: echarle la culpa a sus enfermedades o a su alcoholismo, a la marcada presencia demencial de su padre -sheriff corrupto, estafador, mala gente- que le sirve de clara y derrotista imagen en sus novelas, o a una especie de deprimente chovinismo. El caso es que al lado del nihilismo de tipos como Nick Corey el interesado pragmatismo del agente de la Continental de Hammett, el estoico laconismo de su detective Sam Spade o el desesperado sarcasmo del Marlowe de Chandler son pecata minuta. Sin temor a exagerar hasta el juez Holden de “Meridiano de sangre” es un monaguillo que apenas acaba de despegar en sus cotas de maldad.

Y en este punto llega lo más infame del horrendo protagonista de “1.280 almas”; es tan supuestamente bobalicón, básico y absurdo en sus planteamientos que antes de que uno pueda darse cuenta y a pesar de la burrada que está aconteciendo o de aquella que sin duda en breve va a suceder, se está tronchando de la risa con un personaje extremadamente anodino que bien podría ser tu vecino del quinto, ese que te saluda cada mañana en el ascensor con cara de no haber roto un plato. El retrato en primera persona, falto de continuidad discursiva en la cabeza de Corey, quien sólo hace lo que decide hacer por hartura, por misantropía, por miedo a perder… pero con un método repensado crea un sentimiento de impotencia y desazón en el lector que ni siquiera puede lograr el sheriff adjunto Ford de “El asesino dentro de mí”, que al fin y al cabo es un psicópata. ¡Qué se puede esperar!

|

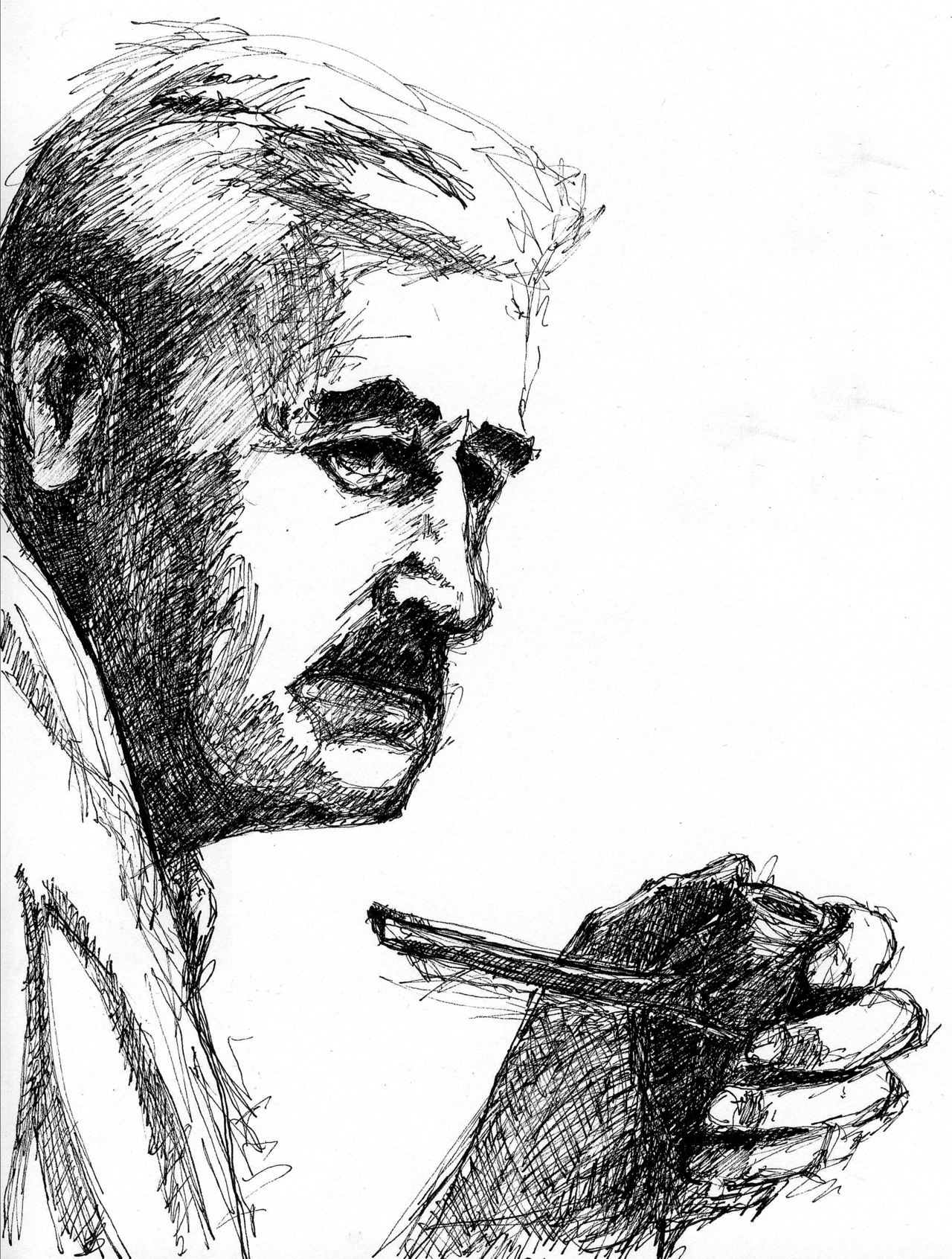

| Una de las ilustraciones de Bernet para la edición de la novela de Libros del Zorro Rojo |

“Existen treinta y dos maneras de contar una historia y las he usado todas,pero sólo existe una trama: las cosas no son lo que parecen”, dijo Thompson sobre las novelas. Tan verdad es dicha afirmación que en sus obras no importa en absoluto que desde el principio sea de dominio público quien es el “malo”, pues lo realmente indescriptible e indescifrable es el por qué detrás de cada natural brutalidad. Como en Macbeth, como en Otelo, como en Rey Lear, dentro de cada ser humano existe un atisbo de locura que conduce irremediablemente a la tragedia y en este sentir cáustico y perverso nada tiene que envidiar Thompson a Shakespeare, aunque los monólogos que nos muestran los personajes del novelista norteamericano -más allá de que sean el único recurso para entender si fuera ello posible su actuar- tiendan más a lo tragicómico y a lo patético que al puro drama vital. Quizá por ello nos resulten de manera irremisible más sorpresivas.

Puede que se debiera a uno de sus ataques de egolatría, pues no es que Thompson fuera un total desconocido cuando dejó este mundo habiendo colaborado en el cine con directores de la talla de Kubrick (“Atraco perfecto”, “Senderos de gloria”) y fueran algunas de sus obras llevadas a la gran pantalla antes de morir (“La huida” de Sam Peckinpah, 1972), pero insistió a Alberta, su mujer, para que guardara todos sus manuscritos, pues en diez años sería un autor reconocido. La verdad es que acertó de pleno, vaya que sí, y a la pregunta que muchas veces me hago de si, en mi caso, preferiría ser famoso en vida y que me olvidaran a los pocos años de palmarla, o por el contrario morirme de asco sin un céntimo pero ser recordado para la eternidad siempre me respondo que lo segundo, y Thompson lo ha logrado, con sufrimiento y confianza en escribir lo que creyó que debía escribir, por encima de cualquier otra falaz necesidad.

Desde ahora, cada vez que me sienta optimista estoy condenado a pensar en Thompson.

Y para finalizar unos agradables fragmentos de la novela de Thompson.

«Ya no se lo echo tanto en cara, porque he visto montones de personas más o menos como él. Personas que buscan soluciones fáciles a problemas inmensos. Individuos que acusan a los judíos o a los tipos de color de todas las cosas malas que les han ocurrido. Individuos que no se dan cuenta de que en un mundo tan grande como el nuestro hay muchísimas cosas que por fuerza tienen que ir mal. Y si alguna respuesta hay al porqué de todo esto -y no siempre la hay-, vaya, entonces es probable que no se trate de una sola respuesta, sino de miles.

Pero así era mi padre: como esa clase de personas. De los que compran libros escritos por un fulano que no sabe una mierda más que ellos (de lo contrario no se habría puesto a escribir libros) y que al parecer tiene que enseñarles las cosas. O de los que compran un frasco de píldoras. O de los que dicen que la culpa de todo la tienen otros y que la solución consiste en acabar con ellos. O de los que afirman que hay que entrar en guerra con otro país. O… Dios sabe qué».

«Niñas indefensas que gritaban cuando sus propios padres se metían en la cama con ellas. Hombres que maltrataban a sus mujeres, mujeres que suplicaban piedad. Niños que se meaban en la cama de miedo y angustia, y madres que los castigaban dándoles a comer pimienta roja. Caras ojerosas, pálidas a causa de los parásitos intestinales, manchadas a causa del escorbuto. El hambre, la insatisfacción continua, las deudas que traen siempre los plazos. El cómo-comeremos, el cómo-dormiremos, el cómo-nos-taparemos-el-roñoso-culo. El tipo de ideas que persiguen y acosan cuando no se tiene más que eso y cuando se está mucho mejor muerto, Porque es el vacío el que piensa, y uno se encuentra ya muerto interiormente; y lo único que se hace es propagar el hedor y el hastío, las lágrimas, los gemidos, la tortura, el hambre, la vergüenza de la propia mortalidad. El propio vacío.»

«Bueno, en eso consiste mi deber. En no hacer nada. Por eso me votan los electores«.

Dice el saber popular aquello tan veraz de que las excusas son como el culo, todo el mundo tiene uno. El caso es que por mucho que intentes disimularlo bajo unos hermosos pantalones no impide que la peña aprecie con notoria transparencia lo que hay en el fondo. Luego están los motivos, que haberlos haylos, y la denominada ética de situación consigue taxativamente que algunos seres de planteamientos laxos o escala de valores distraída pretendan convertir en ellos sus excusas, mas si dentro del fango subsisten los planteamientos éticos de ciertos individuos habrá que buscar excusas mejores que aquellas que consisten de facto en priorizarse a uno mismo por encima de los demás.

Dice el saber popular aquello tan veraz de que las excusas son como el culo, todo el mundo tiene uno. El caso es que por mucho que intentes disimularlo bajo unos hermosos pantalones no impide que la peña aprecie con notoria transparencia lo que hay en el fondo. Luego están los motivos, que haberlos haylos, y la denominada ética de situación consigue taxativamente que algunos seres de planteamientos laxos o escala de valores distraída pretendan convertir en ellos sus excusas, mas si dentro del fango subsisten los planteamientos éticos de ciertos individuos habrá que buscar excusas mejores que aquellas que consisten de facto en priorizarse a uno mismo por encima de los demás.