Margaret Garner or The Modern Medea, by Thomas Satterwhite Noble

Cuando Toni Morrison concedió su primera entrevista tras recibir el Nobel de literatura en 1993 tuvo que corregir al tipo que tenía enfrente:

«No me llame norteamericana, soy afroamericana».

Tal obviedad a la hora de no olvidar sus raíces, así como su ascendencia humilde y de clase trabajadora, es un aspecto íntimo, no simplemente trasversal, en toda la obra de la escritora estadounidense. Nacida en Ohio bajo el nombre de Chloe Ardelia Wofford, su seudónimo proviene del segundo nombre con el que fue bautizada, Anthony, y del apellido de su marido, el arquitecto Jamaicano Harold Morrison, de quien se separó en 1964 quedándose a cargo de los dos hijos que tuvieron en común.

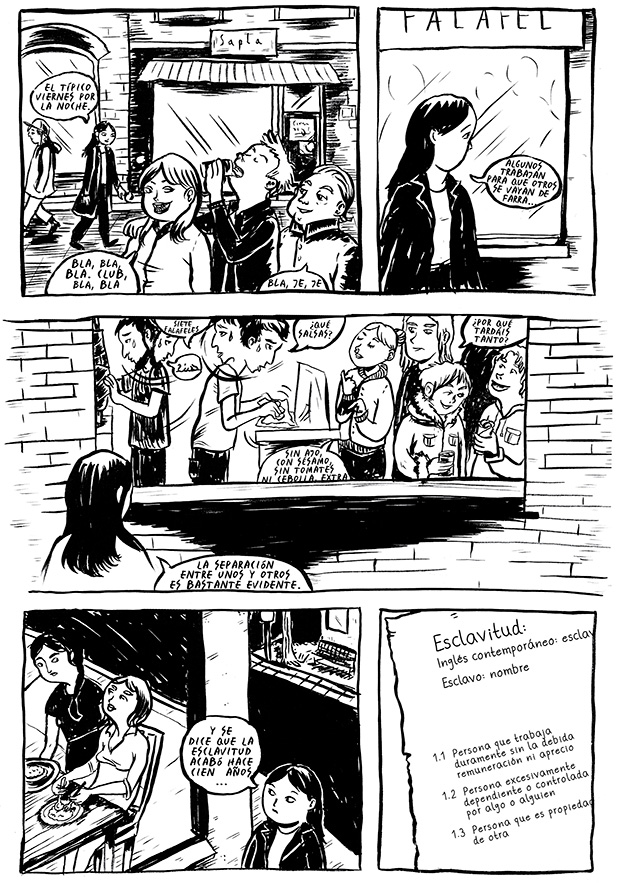

Morrison, con un estilo que no resulta descabellado comparar con el de William Faulkner, no escribe sobre afrodescendientes, sobre racismo o sobre esclavitud, sino para afrodescendientes que han sufrido el racismo y la esclavitud. Pocas veces he sentido con igual intensidad mientras leía una novela la necesidad de tener a mano una libreta e ir anotando frases y hasta párrafos completos que destilan tanta sensibilidad como dolor desde el conocimiento de causa. «Beloved», basada libremente en la historia de Margaret Garner, una mujer de color que escapó de la esclavitud en Kentucky en 1856, y por la que Morrison recibió el premio Pulitzer en 1988, es el paradigma de ello: una historia terrible, absolutamente trágica como la mayoría de las obras del escritor sureño, que quizá es imposible de comprender en toda su profundidad si no se es madre, negra y esclava.

«Había una vez una mujer anciana. Ciega. Sabia.

En la versión que conozco la mujer es hija de esclavos, negra, americana y vive sola en una pequeña casa afuera del pueblo. Su reputación respecto de su sabiduría no tiene par y es incuestionable. Entre su gente ella es a la vez la ley y su transgresión. El honor y el respeto que le tienen, va hasta mucho más allá de su pueblo; llega hasta la ciudad donde la inteligencia de los profetas rurales es una fuente de mucho asombro».

Con estas palabras prácticamente comenzaba el discurso de Toni Morrison en 1993 cuando recibió el galardón de la academia sueca, y tiene toda la pinta de que Baby Suggs, la abuela de Beloved, e incluso la propia abuela de Chloe Ardelia, sean esa mujer anciana ciega y sabia, hija de esclavos, negra, americana y que vive sola. Sigue leyendo