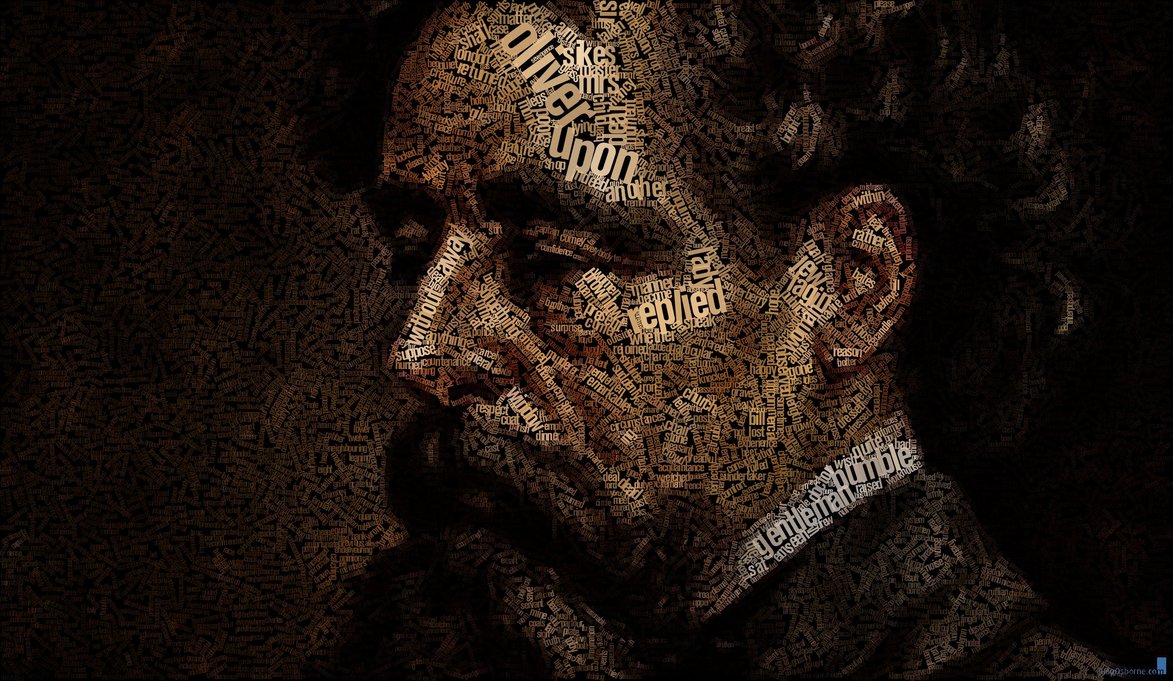

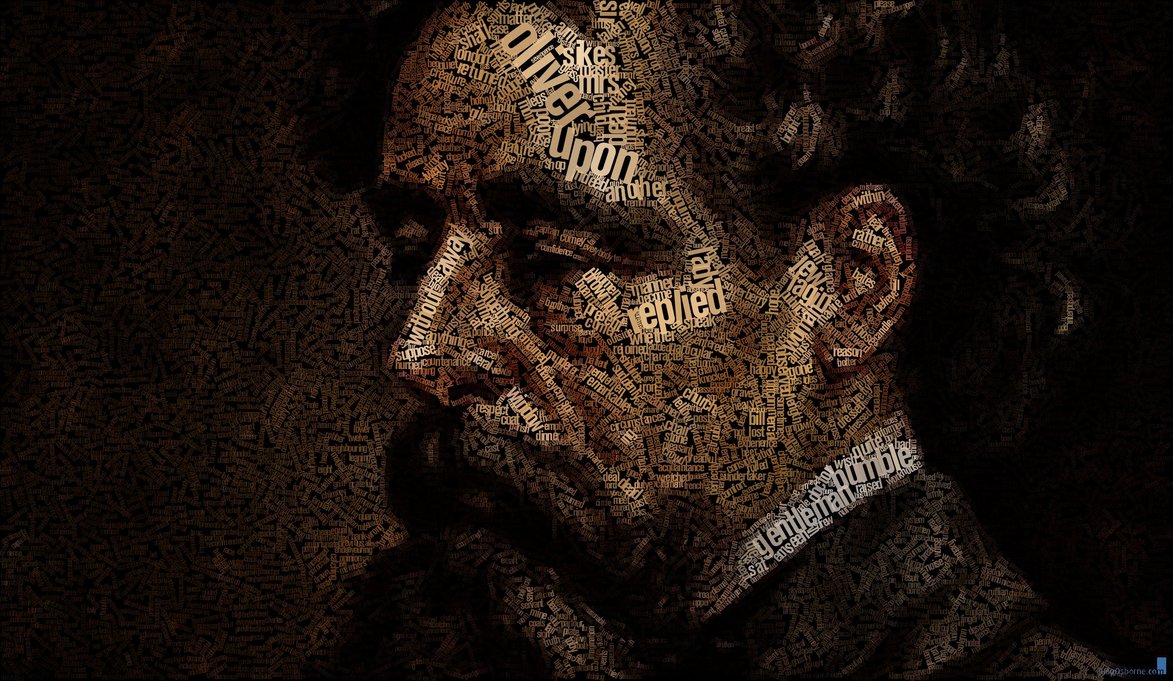

Charles Dickens by Juan Osborne

“Cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros” (San Agustín).

Dios me ha hablado, a través del don gratuito reservado a uno de sus hijos: Charles Dickens. Comentar que estoy mudo y ahogado de emoción es quedarse muy corto, pues diría -de la manera quizá menos objetiva posible- que jamás gocé algo semejante; sólo sería capaz de acercarse un poco a este sentimiento desgarrador que me invade aquello que experimenté tras leer la visceral «Cumbres borrascosas». Mas ni de la forma ahora más subjetiva posible osarían mis labios comparar ambas. Y eso que no fue un inicio fácil: edición menuda y letra aun más; casi sin ganas. Pero merece la pena el riesgo de quedarse ciego leyendo (y hasta sordo y mudo) con tal de gozar lo inconmensurable de la narración y la prosa del buen Charles. Por momentos me contemplaba a mí mismo y no me era sencillo distinguir si lloraba de turbada emoción o de forzar hasta tal extremo la vista. No exagero un ápice.

De Dickens sólo había tenido la oportunidad de leer y recordar varios de sus cuentos navideños («Historia de dos ciudades» me pilló demasiado púber y en una de esas ediciones… cutres, digamos, con viñetas añadidas cada ciertas páginas); esos relatitos que escribió para sacarse unas pelillas en época tan propicia a la buena voluntad y a la mejor fe. ‘Si por el mero hecho de embolsarse unas libras escribe así, como sin demasiado esfuerzo -me decía-, y construye a bote pronto algunos personajes tan entrañables como Trotty («Las Campanas»), ¿qué será cuando se ponga en serio?’. Cuando le da por meterle interés le sale «Grandes Esperanzas». La prosa y el estilo narrativo de Dickens -ese don por el que ningún pago a cuenta hubo de hacer- da hasta rabia y desesperada envidia. Su cadencia natural, espontánea, fluida y esa innata capacidad para amarrar al potencial lector entre las dos emociones más alejadas de rango (la risa más abierta y el llanto más ahogado) en apenas dos párrafos supera toda humana posibilidad. Obra cumbre en medio de la vorágine del movimiento romántico y sin que pueda decirse que forma parte de él, el escritor depura hasta el culmen en «‘Grandes esperanzas» su poderoso estilo narrativo, reteniendo lo mejor, obviando lo menos realista y resulta casi infructuosa la búsqueda de esos personajes unidimensionales tan enjuiciados como protagonistas de sus historias. Los hay tremendamente bondadosos (Joe, Biddy…) y rematadamente perversos (Compeyson, Plumblechook…), pero los actores principales de la trama, Pip, Estella, la señorita Havisham…, son tan comprensiblemente humanos que has de repetir una y otra vez con Pip que “yo mismo necesito demasiado que me perdonen y me orienten como para mostrarme severo con usted”. Claroscuros.

La necesidad de perdón planea a lo largo de esta renovada historia de hijo pródigo, pues eso es sobre todo Pip. Que nuestro querido muchacho sea pobre y aspire a revertir su situación económica es lo de menos, lo crucial es que cuando trabajaba en la fragua, compartiendo sus males y nulos remedios con gente tan vulgar como él mismo, era feliz aun sin ser siquiera consciente de ello. El divertido sarcasmo de Pip a través de su vigorosa narración en primera persona desaparece de cuajo tras el primer acto (excepto gloriosos detalles como la caótica y divertidísima representación de Hamlet del capítulo XXXI); justo cuando nuestro héroe decide coronarse de majestuosidad. ¡Cuán dolorosas y humildes las palabras de Joe que opacan con lágrimas la mirada agridulce de Pip!: “no me encontrarás tantas faltas si piensas en mí vestido como para trabajar en la fragua (…). Ni la mitad de faltas si, suponiendo que quieras verme alguna vez, vienes y asomas la cabeza por la ventana de la fragua”. No importan las grandes esperanzas de Pip, la bondad o la maldad de sus fines, como no debieran importar aquellas que nos mueven a cada uno de nosotros si al hallarlas perdemos a la vez la absoluta certeza de que la felicidad no la da el vil metal sino la seguridad de no estafarse a uno mismo (“todos los estafadores del mundo no son nada en comparación con los que falsean consigo mismos”) y el descubrir que no hay oro en el mundo que pueda servir de crédito frente a las ingratitudes cometidas (“nunca, nunca, nunca podría deshacer lo que había hecho”). Dickens -saltando más allá de sus propias incongruencias- no nos invita a la resignación, sino a la bondad y a la justicia que nos elevan por encima de la imagen social, de las apariencias o de ese engañoso elitismo que pretende, a base de esfuerzo inútil, otorgar dignidad a las personas por lo que tienen o visten en lugar de por lo que son. Esa digna invitación, en su siglo y en el nuestro… es mucho.

Tal vez termino exagerando, antes pido disculpas por mi ineptitud pues “una palabra mal colocada estropea el más bello pensamiento” (Voltaire) y soy consciente de que mis letras hacen escasa justicia a la obra de Dickens, pero me queda el maravilloso consuelo que avanzó Thoreau: “lee los buenos libros primero; lo más seguro es que no alcances a leerlos todos”. Sin duda, mi reposo será ya más calmo.

Para finalizar, de nuevo algunos fragmentos:

«Fue un día memorable, pues obró grandes cambios en mí. Pero ocurre así en cualquier vida. Imaginémonos que de ella arrancáramos un día especial y pensemos en lo distinto que podría haber sido su curso. Deténgase el lector y piense por un momento en la larga cadena de oro, de espinas o flores que, de no ser por la formación del primer eslabón en un día memorable, jamás le hubiese atado.»

«Dios sabe que no debemos avergonzarnos nunca de nuestras lágrimas, pues son lluvia que cae sobre el polvo cegador de la tierra que endurece nuestros corazones. Me sentí mejor que antes de haber llorado, más triste, más consciente de mi ingratitud, más manso.»

«¡No acordarme! Eres parte de mi existencia, de mí mismo. Has estado presente en cada una de las líneas que he leído, desde que vine aquí, un vulgar y tosco pobrecillo cuyo corazón heriste ya entonces. Has estado presente en cada proyecto desde aquel día, en el río, en las velas de los barcos, en los marjales, en las nubes, en la luz, la oscuridad, el viento, los bosques, el mar, las calles. Has encarnado cada fantasía con la que mi mente ha tropezado. No son más reales las piedras de las que están hechos los más recios edificios de Londres, ni tendrías mayor dificultad en desplazarlos con la mano de lo que han sido y seguirán siendo para mí tu presencia y tu influencia, allí y en todo lugar. Estella, hasta el último instante de mi vida no podrás sino ser parte de mi carácter, parte de lo poco que de bueno hay en mí, parte de lo que de malo llevo. Pero en esta separación, sólo puedo asociarte a lo bueno y fielmente te recordaré vinculada a ello, pues tienes que haberme hecho más bien que mal, cualquiera que sea la punzante tristeza que ahora pueda sentir. ¡Que dios te bendiga! ¡Que dios te perdone!»