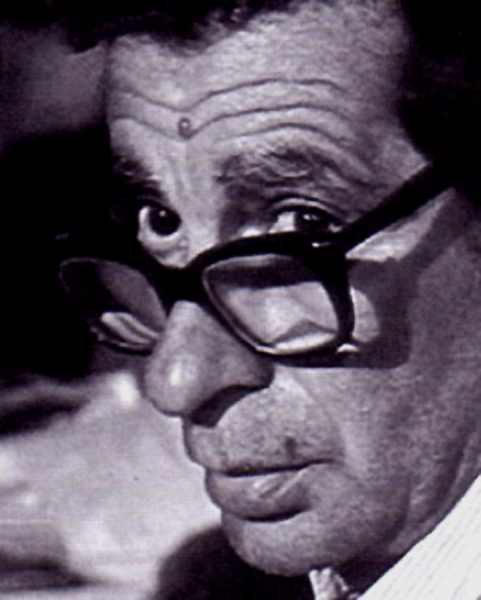

Monumento a Aldecoa en Vitoria

Existen autores insoportablemente obviados, genios que tal vez por dedicarse casi en exclusiva a la desagradecida labor y nada sencillo arte del relato pasan desapercibidos para el gran público. Un ejemplo paradigmático es Ignacio Aldecoa. Un escritor impresionante e irrepetible, de una sensibilidad y una hondura intachables. Tras leer la colección de cuentos de Cátedra me acuerdo de Manuel Benítez, El cordobés: «más ‘cornás’ da el hambre»… y de mi gente de Cáritas de cada miércoles, que se quitan el pan para dárselo a los hijos, gente de «tripa triste», como el Pedro Lloros de «Los bienaventurados», uno de los excelsos relatos que componen esta antología.

Relatos completos para tiempos de crisis; sin bondades, sin romántica aleación con el mundo de los pobres. Aldecoa no es Hugo, ni incluso Delibes; su realismo social es descarnado y visceral, es un chute de realidad, un uppercut directo al estómago, como diría el padre de Young Sánchez, otro de los depauperados protagonistas a los que da vida el escritor vasco y que llevara al cine de manera irregular el director Mario Camus en los años 60. La obra de Aldecoa es neorrealismo, sin sentimentales «miradas» o nostalgias que te hagan sentir mejor, mucho más cercano a «El limpiabotas» de De Sica, al Buñuel de «Los olvidados» o a la falta absoluta de impostura del «Pickpocket» de Bresson. Delibes se me queda cojo tras Aldecoa, y esto, en muchas de sus magistrales obras, es decir mucho. Pero Aldecoa consigue penetrarte y que sepas algo que no alcanzan a cristalizar otros autores de su generación o del realismo latinoamericano: ser pobre no es bonito ni es causa de digna compasión, ser pobre es una putada, ya seas boxeador, pescador, torero… o vago y maleante, haciendo mía la indeseable terminología usada en la ley del 33.

Leo en un interesante prólogo que Aldecoa se autocalifica de nihilista, pero con esperanza en el futuro, leo también que fue víctima de la necesaria autocensura para ver publicada su obra… De lo primero no me cabe duda, tras terminar al menos con menos desasosiego después de leer el último relato de los Cuentos: «Ave del paraíso», de lo segundo, cada vez estoy más convencido de lo torpes -gracias Dios- que eran los censores del Régimen. ¡Pero cómo no se daban cuenta de las tortas que les metía Aldecoa!.

Justo en el último cuento al que hacía referencia se suelta una verdad gorda: «para saber es necesario sufrir», por eso saben tanto los personajes de Aldecoa y muchas veces, nosotros, comunes mortales, no tenemos mucha idea de nada. Yo aprendo cada día más en Cáritas que leyendo toda la obra de Delibes o de García Márquez. ¡Qué lista es el hambre!

Un cuento de reyes

El ojo del negro es el objetivo de una máquina fotográfica. El hambre del negro es un escorpioncito negro con los pedipalpos mutilados. El negro Omicrón Rodríguez silba por la calle, hace el visaje de retratar a una pareja, siente un pinchazo doloroso en el estómago. Veintisiete horas y media sin comer; doce y tres cuartos, no contando la noche, sin retratar; la mayoría de las de su vida, silbando.

Omicrón vivía en Almería y subió, con el calor del verano pasado, hasta Madrid. Subió con el termómetro. Omicrón toma, cuando tiene dinero, café con leche muy oscuro en los bares de la Puerta del Sol; y copas de anís vertidas en vasos mediados de agua, en las tabernas de Vallecas, donde todos le conocen. Duerme, huésped, en una casita de Vallecas, porque a Vallecas llega antes que a cualquier otro barrio la noche. Y por la mañana, muy temprano, cuando el sol sale, da en su ventana un rayo tibio que rebota y penetra hasta su cama, hasta su almohada. Omicrón saca una mano de entre las sábanas y la calienta en el rayo de sol, junto a su nariz de boxeador principiante, chata, pero no muy deforme.

Omicrón Rodríguez no tiene abrigo, no tiene gabardina, no tiene otra cosa que un traje claro y una bufanda verde como un lagarto, en la que se envuelve el cuello cuando, a cuerpo limpio, tirita por las calles. A las once de la mañana se esponja, como una mosca gigante, en la acera donde el sol pasea sólo por un lado, calentando a la gente sin abrigo y sin gabardina que no se puede quedar en casa, porque no hay calefacción y vive de vender periódicos, tabaco rubio, lotería, hilos de nylon para collares, juguetes de goma y de hacer fotografías a los forasteros.

Omicrón habla andaluza y onomatopéyicamente. Es feo, muy feo, feísimo, casi horroroso. Y es bueno, muy bueno; por eso aguanta todo lo que le dicen las mujeres de la boca del Metro, compañeras de fatigas.

—Satanás, muerto de hambre, ¿por qué no te enchulas con la Rabona?

—No me llames Satanás, mi nombre es Omicrón.

—¡Bonito nombre! Eso no es cristiano. ¿Quién te lo puso, Satanás?

—Mi señor padre.

—Pues vaya humor. ¿Y era negro tu padre?

Omicrón miraba a la preguntante casi con dulzura:

—Por lo visto.

De la pequeña industria fotográfica, si las cosas iban bien, sacaba Omicrón el dinero para sustentarse. Le llevaban veintitrés duros por la habitación alquilada en la casita de Vallecas. Comía en restaurantes baratos platos de lentejas y menestras extrañas. Pero días tuvo en que se alimentó con una naranja, enorme, eso sí, pero con una sola naranja. Y otros en que no se alimentó.

Veintisiete horas y media sin comer y doce y tres cuartos, no contando la noche, sin retratar, son muchas horas hasta para Omicrón. El escorpión le pica una y otra vez en el estómago y le obliga a contraerse. La vendedora de lotería le pregunta:

—¿Qué, bailas?

—No, no bailo.

—Pues, chico, ¡quién lo diría!, parece que bailas.

—Es el estómago.

—¿Hambre?

Omicrón se azoró, poniendo los ojos en blanco, y mintió:

—No, una úlcera.

—¡Ah!

__ ¿Y por qué no vas al dispensario a que te miren?

Omicrón Rodríguez se azoró aún más:

—Sí tengo que ir, pero…

—Claro que tienes que ir, eso es muy malo. Yo sé de un señor, que siempre me compraba, que se murió de no cuidarla.

Luego añadió, nostálgica y apesadumbrada:

—Perdí un buen cliente.

Omicrón Rodríguez se acercó a una pareja que caminaba velozmente.

—¿Una foto? ¿Les hago una foto?

La mujer miró al hombre y sonrió:

—¿Qué te parece, Federico?

—Bueno, como tú quieras…

—Es para tener un recuerdo. Sí, háganos una foto.

Omicrón se apartó unos pasos. Le picó el escorpioncito. Por poco le sale movida la fotografía. Le dieron la dirección: Hotel…

La vendedora de lotería le felicitó:

—Vaya, has empezado con suerte, negro.

—Sí, a ver si hoy se hace algo.

—Casilda, ¿tú me puedes prestar un duro?

—Sí, hijo, sí; pero con vuelta.

—Bueno, dámelo y te invito a un café.

—¿Por quién me has tomado? Te lo doy sin invitación.

—No, es que quiero invitarte.

La vendedora de lotería y el fotógrafo fueron hacia la esquina. La volvieron y se metieron en una pequeña cafetería. Cucarachas pequeñas, pardas, corrían por el mármol donde estaba asentada la cafetera exprés.

—Dos con leche.

Les sirvieron. En las manos de Omicrón temblaba el vaso alto, con una cucharilla amarillenta y mucha espuma. Lo bebió a pequeños sorbos. Casilda dijo:

—Esto reconforta, ¿verdad?

—Sí

El «sí» fue largo, suspirado.

Un señor, en el otro extremo del mostrador, les miraba insistentemente. La vendedora de lotería se dio cuenta y se amoscó.

—¿Te has fijado, negro, cómo nos mira aquel tipo? Ni que tuviéramos monos en la jeta. Aunque tú, con eso de ser negro, llames la atención, no es para tanto.

Casilda comenzó a mirar al señor con ojos desafiantes. El señor bajó

la cabeza, preguntó cuánto debía por la consumición, pagó y se acercó a Omicrón:

—Perdonen ustedes.

Sacó una tarjeta del bolsillo.

—Me llamo Rogelio Fernández Estremera, estoy encargado del Sindicato del… de organizar algo en las próximas fiestas de Navidad.

_Bueno —carraspeó—, supongo que no se molestará. Yo le daría veinte duros si usted quisiera hacer el Rey negro en la cabalgata de Reyes.

Omicrón se quedó paralizado.

—¿Yo?

—Sí, usted. Usted es negro y nos vendrá muy bien, y si no, tendremos que pintar a uno, y cuando vayan los niños a darle la mano o besarle en el reparto de juguetes se mancharán. ¿Acepta?

Omicrón no reaccionaba. Casilda le dio un codazo:

—Acepta, negro, tonto… Son veinte « chulís» que te vendrán muy bien.

El señor interrumpió:

—Coja la tarjeta. Lo piensa y me va a ver a esta dirección. ¿Qué quieren ustedes tomar?

—Yo, un doble de café con leche —dijo Casilda—, y éste, un sencillo y una copa de anís, que tiene esa costumbre.

El señor pagó las consumiciones y se despidió.

—Adiós, píenselo y venga a verme.

Casilda le hizo una reverencia de despedida.

— Orrevuar, caballero. ¿Quiere usted un numerito del próximo sorteo?

—No, muchas gracias, adiós.

Cuando desapareció el señor, Casilda soltó la carcajada.

—Cuando cuente a las compañeras que tú vas a ser Rey se van a partir de risa.

—Bueno, eso de que voy a ser Rey… —dijo Omicrón.

Omicrón Rodríguez apenas se sostenía en el caballo. Iba dando tumbos.

Le dolían las piernas. Casi se mareaba. Las gentes, desde las aceras, sonreían al verle pasar. Algunos padres alzaban a sus niños.

—Mírale bien, es el rey Baltasar.

A Omicrón Rodríguez le llegó la conversación de dos chicos:

—¿Será de verdad negro o será pintado?

Omicrón Rodríguez se molestó. Dudaban por primera vez en su vida si él era blanco o negro, y precisamente cuando iba haciendo de Rey.

La cabalgata avanzaba. Sentía que se le aflojaba el turbante. Al pasar cercano a la boca del Metro, donde se apostaba cotidianamente, volvió la cabeza, no queriendo ver reírse a Casilda y sus compañeras. La Casilda y sus compañeras estaban allí, esperándole; se adentraron en la fila; se pusieron frente a él y, cuando esperaba que iban a soltar la risa, sus risas guasonas, temidas y estridentes, oyó a Casilda decir:

—Pues, chicas, va muy guapo, parece un rey de verdad.

Luego, unos guardias las echaron hacia la acera.

Omicrón Rodríguez se estiró en el caballo y comenzó a silbar tenuemente.

Un niño le llamaba, haciéndole señas con la mano:

—¡Baltasar, Baltasar!

Omicrón Rodríguez inclinó la cabeza solemnemente. Saludó.

—¡Un momento, Baltasar!

Los flashes de los fotógrafos de prensa lo deslumbraron.