Las vacaciones, aparte de gozar con el inabarcable privilegio de servir como descanso del guerrero y reponer fuerzas para el fresco combate de un nuevo curso, nos enseñan algunos detalles a tener en cuenta para que esa lucha, generalmente desigual, entre el ser humano y el mundo sea algo más equilibrada o, al menos, se reduzcan los daños.

Cuatro días en el Parque Nacional de Cazorla, Segura y Las Villas, declarado en un principio Coto Privado de Caza en los años 50 por cuenta del Generalísimo -aspecto que da pábulo a alguna que otra reflexión actual- no a fin de proteger las especies animales sino para poder endosarle tiros a ciervos, jabalíes, gamos y demás bestias (mal término referiéndonos a estos últimos) a mansalva; comentaba pues que, cuatro días allí, dan para mucho.

|

| Nacimiento del Guadalquivir |

La naturaleza es sabia por naturaleza, valga la redundancia, y el primer golpe de efecto te lo planta en la cara el nacimiento del río Guadalquivir, ya que, tras unos catorce kilómetros por la ruta medianamente ascendente que conduce desde el Puente de las Herrerías hasta dicho origen, a uno le cuesta hallar de dónde leches mana el río de marras, aun estando dispuesto para tal fin un cartelito la mar de resultón. Y es que, bajo una piedra, sin llegar siquiera a borbotón, surge un minúsculo hilo de agua de patético cauce que, por obra y gracia de una extraña voluntad, a su paso por Sevilla llega a ser navegable. Por algo lo llamaron los árabes al-wādi al-kabīr, el río grande.

Primera lección: un titubeante comienzo no conlleva necesariamente un final desastroso ni mucho menos ignoto.

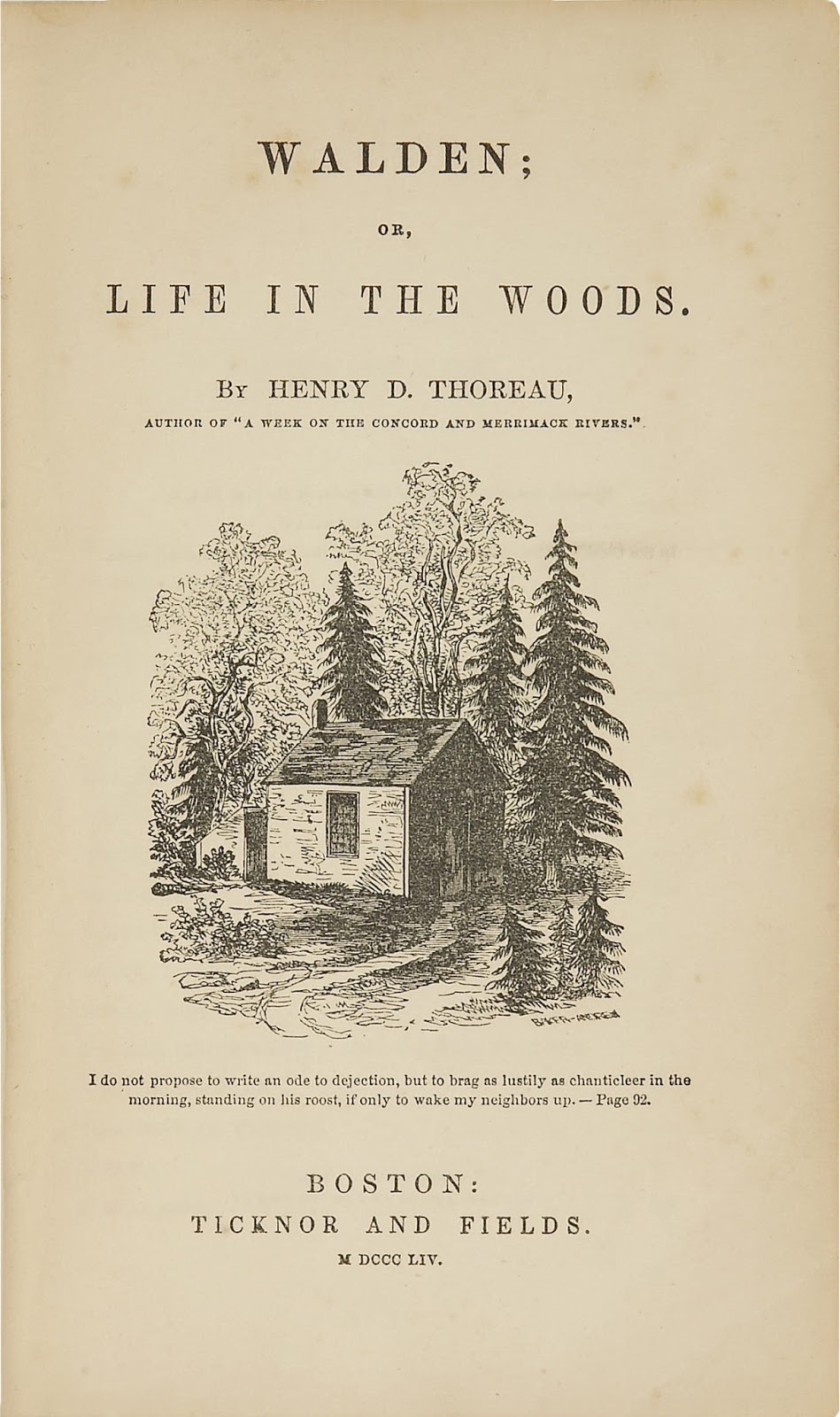

Luego llegó el paisaje escalofriante de la ruta que conduce al nacimiento del Borosa y que, en época de lluvias debe de ser para sufrir el síndrome de Stendhal con tanta hermosura. A unos tres kilómetros y medio da comienzo la Cerrada de Elías, un exquisito cañón natural formado por la erosión de las montañas que, a lo largo de millones de años, ha ocasionado el curso del río en las paredes rocosas.

Segunda lección: hay que ser pacientes como el agua, e igual de firmes.

|

| Cascada del Río Borosa |

El último aprendizaje concedido de manera gratuita por la biodiversidad se aprecia sin demasiado esfuerzo contemplando la fauna, y puede ser objeto de un doble rasero. La absoluta seguridad que muestran los animales respecto a que no van a sufrir ningún daño por parte de la raza humana es tan hermosa como preocupante. Al lado de la carretera, manducando restos de las sobras de alimentos de un bar que seguramente lo hace con genuina cotidianidad, pueden verse ciervos y jabalíes; zorros te siguen impávidos por los senderos, con cara triste, a la espera de algún presente… ¿Son estas especies realmente silvestres o están tan acomodadas al género humano que muchas de ellas no podrían sobrevivir fuera del parque nacional? Durante la visita en un trenecito por el Parque Cinegético “Collado del Almendral” un ciervo nacido en cautividad siguió al vehículo a lo largo de todo el trayecto; al alcanzar el sector de los cérvidos se sentía incapaz de relacionarse con los miembros de su especie, e incluso los machos lo expulsaban de la zona de los abrevaderos sin la más mínima defensa del ultrajado.

Tercera lección: no dejarse amaestrar so pena de perder la libertad y la independencia y empezar a comer sólo de la mano del amo.

También dio tiempo de sacar tajada de los seres humanos. Tan importantes o más que la extraída de nuestros hermanos no racionales, si bien en ocasiones pueden parecerlo más.

De las más concluyentes sin duda fue que si alguien -o un grupo humano- está convencido plenamente de la importancia de saltarse una norma, lo mismo da que un letrero de dos metros cuadrados le diga que está prohibido bañarse en todo el cauce del Borosa con el fin de proteger la fauna y las especies de la zona. A punto estuve incluso de poner una denuncia ante los agentes forestales, hasta que vi a mi regreso a uno de ellos en el inicio de la ruta, a las seis y pico de la tarde, con su furgonetilla de la Junta, cruzado de brazos sonriente mientras decenas de bañistas sacaban sus fiambreras, toallas y demás parafernalia de los vehículos y tomaban rumbo a las aguas límpidas del río. Por un momento pensé que si toda esa peña insumisa hiciera lo mismo con aquellas leyes que iban en contra de sus intereses (trabajo precario, reducción de prestaciones por desempleo, co-pago sanitario, retirada de becas…) el país sería otro distinto. Claro, que lo mismo si uno se salta esas normas el agente de turno no te ríe la gracia.

Primera lección: sáltate las normas sólo si son una memez y no vas a tener consecuencias; lo que opinaba Emerson, que “las coherencias tontas son la obsesión de las mentes ruines”.

En segundo lugar, no por ello menos importante, que el agua embotellada de Lanjarón pertenece a Danone y que, por algo será que la empresa en cuestión esconde el logo en el interior de la etiqueta en sus envases de cristal y no lo coloca por fuera; o que la tan natural y sencilla de Sierra de Cazorla depende de Explotaciones Internacionales Acuíferas S.A., con un capital social de cerca de 5.500.000 euros, con sede en Móstoles y que es patrocinadora de la RFEC y cuenta con otro tipo de bebidas, incluso isotónicas fabricadas con el agua del manantial. Serán esas vainas de la privatización del agua.

Y ya de paso, que el ayuntamiento de Hornos de Segura, en un año sin sequía, ha dejado sin agua de riego a media población que se dedica a la agricultura, por un acuerdo económico con la Diputación de Jaén.

Segunda lección: es casi mejor beber Coca-cola que agua embotellada.

No quisiera terminar sin la tercera lección, que vendría a retomar aquella idea primera del Coto Privado de Don Francisco Franco Bahamondes. En el recorrido de un sendero poco transitado, una cierva y dos venados de menor tamaño -uno de ellos probablemente la cría-, se asustan y, aunque trato de ocultarme, el miembro adulto salta una enorme valla de alambre que separa fincas; el de tamaño medio apenas tarda un minuto en hallar un lugar idóneo, algo más menudo para hacer lo propio, pero el pequeño, mientras la cierva lo observa pegada al otro lado de la barrera nada natural, se pone nervioso al comprobar que no tiene suficiente fuerza para saltar y como un poseso comienza a lanzarse contra el cercado una y otra vez enganchándose en varias ocasiones una de las patas delanteras hasta que está a punto de rompérselas. Finalmente huye en otra dirección.

No quisiera terminar sin la tercera lección, que vendría a retomar aquella idea primera del Coto Privado de Don Francisco Franco Bahamondes. En el recorrido de un sendero poco transitado, una cierva y dos venados de menor tamaño -uno de ellos probablemente la cría-, se asustan y, aunque trato de ocultarme, el miembro adulto salta una enorme valla de alambre que separa fincas; el de tamaño medio apenas tarda un minuto en hallar un lugar idóneo, algo más menudo para hacer lo propio, pero el pequeño, mientras la cierva lo observa pegada al otro lado de la barrera nada natural, se pone nervioso al comprobar que no tiene suficiente fuerza para saltar y como un poseso comienza a lanzarse contra el cercado una y otra vez enganchándose en varias ocasiones una de las patas delanteras hasta que está a punto de rompérselas. Finalmente huye en otra dirección.

Esta concluyente lección es de lo más seria: los cérvidos buscaban salvación, sin otra impostada motivación que provenga de intereses foráneos. La casta Europa valla el continente, como si la tierra fuera suya igual que ese Coto Privado del Generalísimo y en virtud de decenas de intereses que nunca asumo ni asumiré, porque en tanto, hay miles de seres humanos que no cejan de golpearse contra la puta valla en busca de una salvación que también se les niega.

Buen curso. Y a ser pacientes como el agua, que el principio está siendo tan desalentador como el nacimiento del Río Grande.