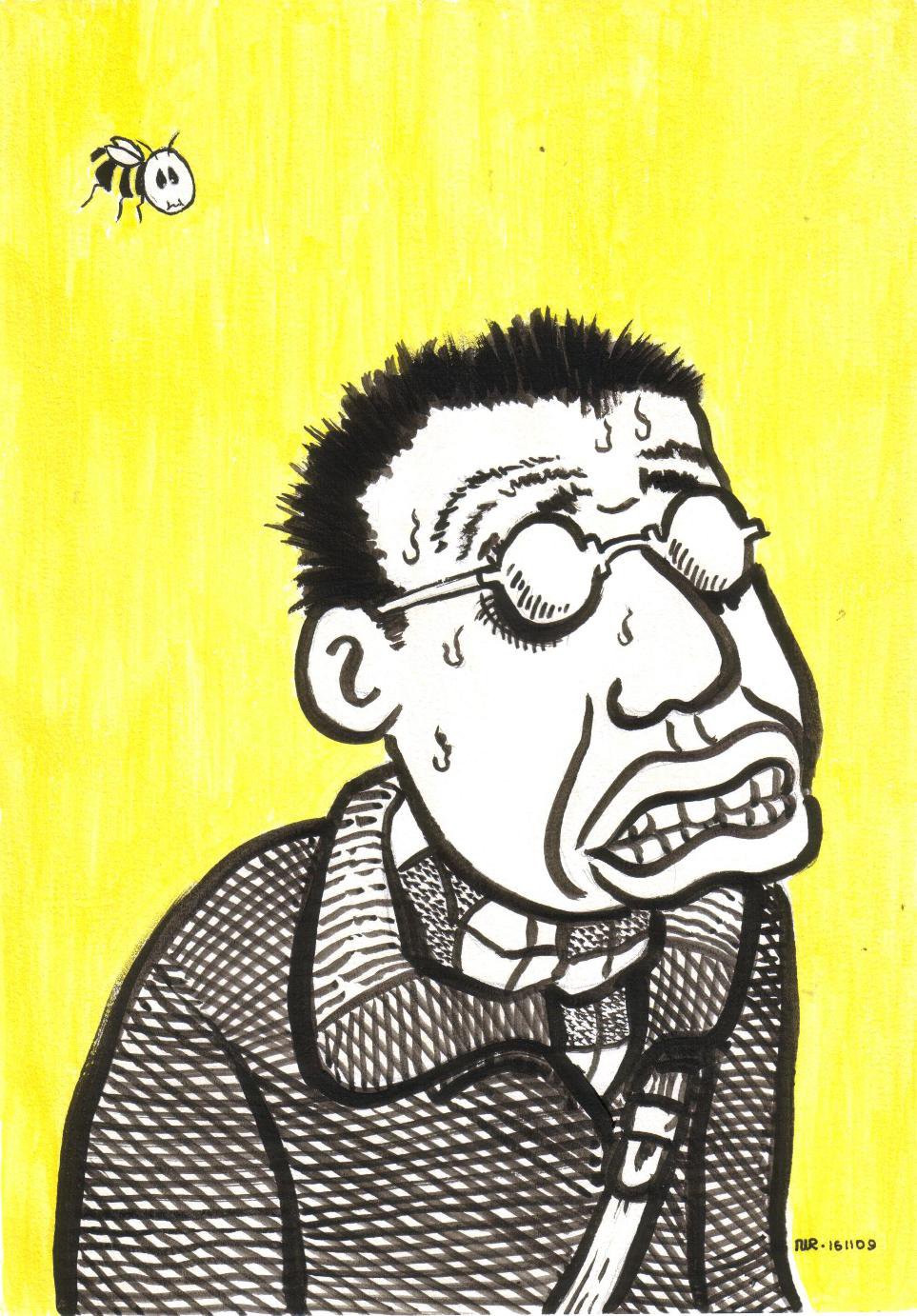

Buzz Bee and Joe Sacco by widyarahayu

Lo dijo Oscar Wilde: «sólo podemos dar una opinión imparcial sobre las cosas que no nos interesan, sin duda por eso mismo las opiniones imparciales carecen de valor». Así que yo, un don nadie, no he de atreverme a llevarle la contraria al magno novelista. Es decir, recomiendo a quién precise encontrar una opinión imparcial que ni se atreva con la obra ‘Palestina: en la franja de gaza’ y mucho menos que no pierda el tiempo leyendo estas letras, porque tanto a Joe Sacco como al que suscribe le interesan muy mucho los desmanes que desde hace más de 50 años se suceden día tras día, hora tras hora, segundo a segundo en esta región tan caldeada de Oriente Medio.Tras la necesaria prevención a incautos que esperaran pasmosa objetividad, es preciso concretar algo, un comentario de lo más pragmático extraído de boca del propio Sacco, periodista y dibujante, para hacer justicia a su intento concienzudo de ser lo más neutral posible al margen de su idiosincrasia: “sin la ocupación no habría cómic”. En muchas fases Joe se golpea concienzudamente a sí mismo, se descubre como frío e insensible haciéndose víctima del estrés y la escasez de tiempo ante las rugosas y escalofriantes experiencias que describe por boca de palestinos desde los territorios ocupados. Yo mismo me vi preso de un monumental cabreo pseudo-solidario al leer con más pena que gloria sucesos de una crueldad extrema a los que apenas se les dedicaba una página -incluyendo presentación y despedida- en el último capítulo de este monumental diario de campo.Porque eso es ‘Palestina’, un escalofriante diario de guerra, un documento tan predominante a veces en ensayo periodístico que quizá no sea del gusto de todos los amantes de la novela gráfica. ¡Pero es tan necesario degustar sus exquisitas páginas y textos directos repletos de sarcasmo, lacerante ironía y chutes de realidad! Tanto para reír como para indignarte.La obsesión de Joe Sacco por hacer partícipe al potencial lector del conflicto y de la situación vivida en la franja de Gaza le lleva a crear unas viñetas descriptivas y paisajísticas de un realismo cercano a la litografía. Es sencillamente increíble su capacidad para mezclar este estilo antiquísimo y clásico con el alborozo y la presencia de unos personajes de diseño mucho más cercano al cómic underground sin que desentone ni sientas que has sufrido un salto en el tiempo.Quien quiera acusar a Sacco de maniqueísmo seguro que encontrará motivos -aunque lo más probable es que sean del todo injustificados-, pues tan sólo con describir la realidad de las gentes ‘exiliadas’ en los territorios palestinos ocupados se ha de creer que es un invento, una falacia y que es imposible que esas atrocidades sucedan en realidad (esos pensaban los judíos de las cámaras de exterminio), pero el periodista y dibujante también habla del hijad, de la situación de las mujeres en Palestina y no oculta los ataques de la Intifada, sólo que todo esto casi da risa comparado con el resto de ignominias ocasionadas por las leyes, el gobierno y el ejército israelí: 40% de paro entre la población palestina, desplazamientos y expulsión de tierras porque tantos olivos son peligrosos para la seguridad nacional pues impiden la visibilidad (a colación recuerdo la interesante película israelí ‘Los limoneros’, que esto eran aquí en vez de olivos), 90.000 encarcelados en los primeros cuatro años de Intifada (a Sacco le resulta casi imposible hallar a un palestino que no haya estado en prisión), Yabalia con una población de 65.000 habitantes para 2 Km cuadrados, cesión a los territorios ocupados de tan sólo el 17% del total del agua (casi nunca realmente potable), de 3.779 palestinos heridos de bala más de 1.500 eran niños menores de 15 años… Minucias, vamos.

En el último capítulo de la obra, Sacco pasa varios días en compañía de dos mujeres israelíes. Ofrecen su opinión sobre la situación del conflicto y la verdad de la vida lees escupe a la cara con el comentario espontáneo que surge de la boca de Sacco tras sus primeras tertulias: “Naomi y Paula también me resultan familiares… Sus preocupaciones cotidianas me recuerdan las de la gente que conozco en Europa o en los EE.UU.”. En Gaza nada de lo cotidiano es en absoluto familiar, pues todo, absolutamente todo, está revuelto de dolor, muerte y caos, por muchas risas con las que lo sazones.Mientras ‘disfruta’ de uno de sus múltiples y azarosos viajes en taxi, una mujer israelí le espeta a Sacco: “si usted es uno de esos periodistas entre un millón que quiere decir la verdad sobre Palestina, no se lo publicarán porque los judíos son los dueños de los periódicos, son los dueños de todo EE.UU.” En 1996 ‘Palestina: en la franja de Gaza’ recibió un American Book Award y en 2002 el premio a la Mejor Novela Gráfica en la Book Expo America. Me quedo anonadado y abstruso, como tras leer la última línea de ese final tristemente abierto del libro, tan repleto de puntos suspensivos…Termino con Mahmud Darwish, palestino y uno de los más importantes poetas árabes: “El exilio es parte de mí. Cuando vivo en el exilio llevo mi tierra conmigo. Cuando vivo en mi tierra, siento el exilio conmigo. La ocupación es el exilio. La ausencia de justicia es el exilio. Permanecer horas en un control militar es el exilio. Saber que el futuro no será mejor que el presente es el exilio. El porvenir es siempre peor para nosotros. Eso es el exilio.”