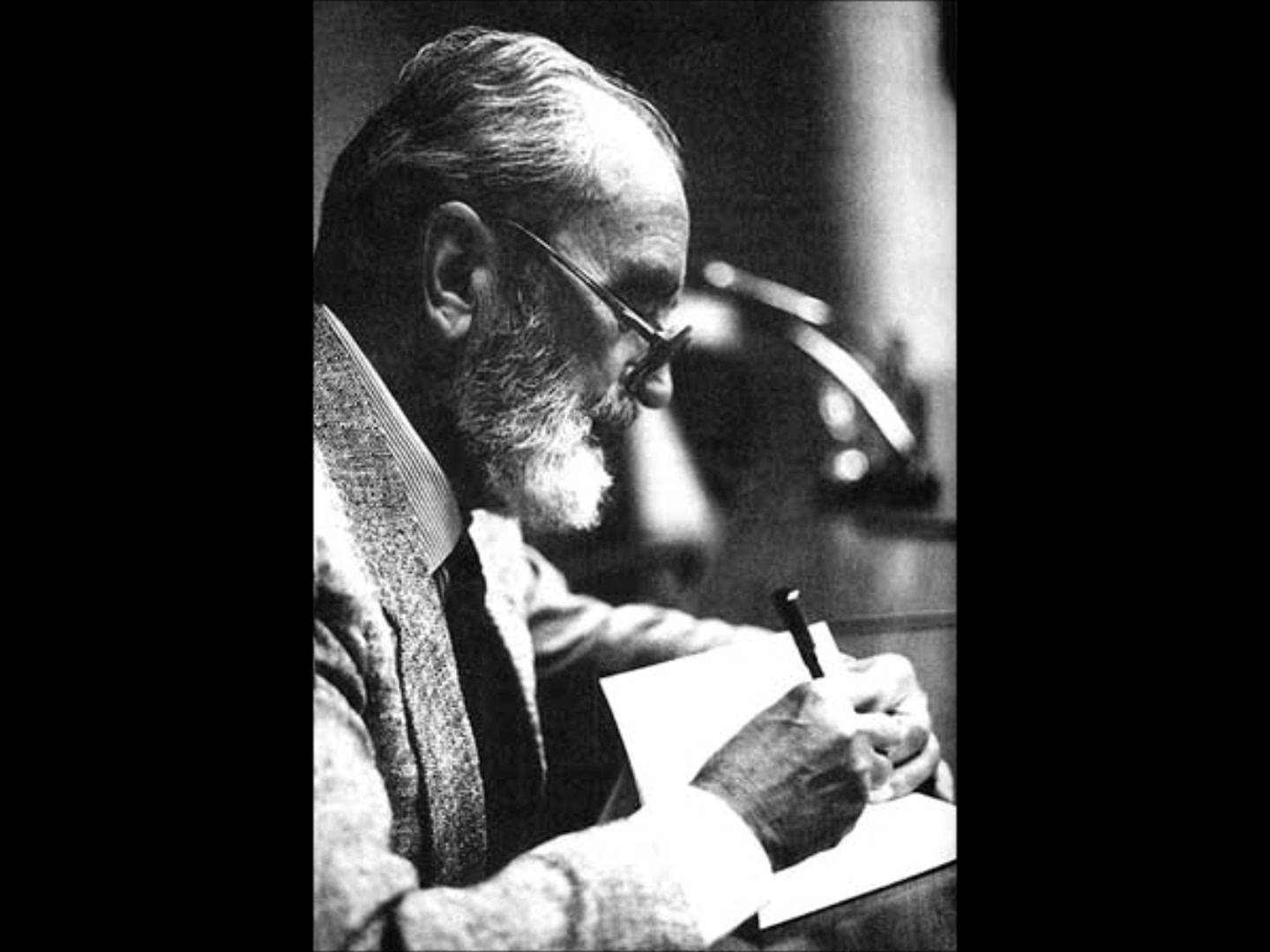

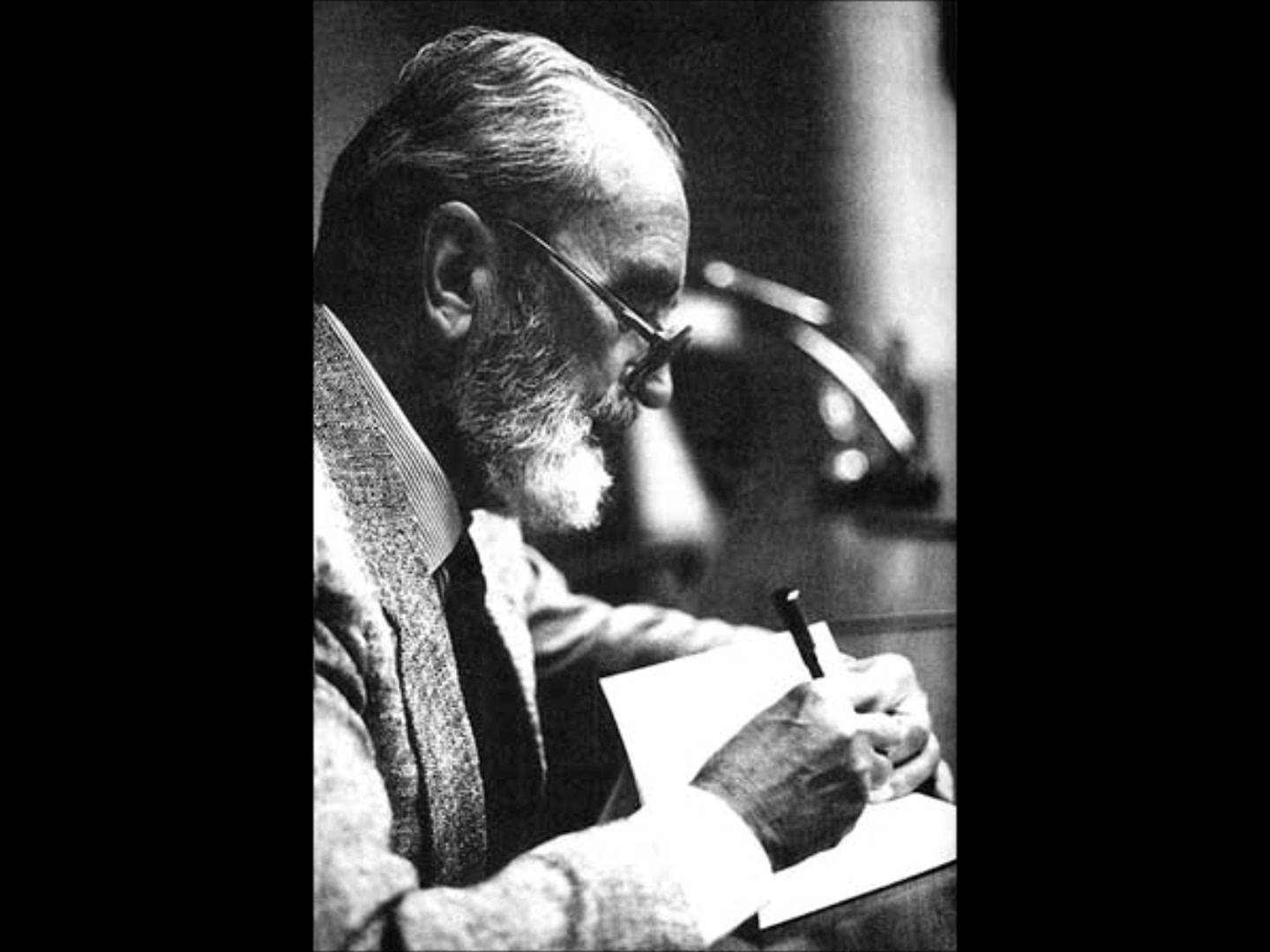

Ángel González

Lo perdimos a principios de invierno, hace tan poco tiempo que imposible es escapar de su recuerdo, aunque con toda probabilidad no sea algo que nadie pretenda ni desee, porque Ángel González te llega, te impregna, te rodea y te vence con una naturalidad tan pulcra que difícil se hace entender profundamente su coloquial estilo de escribir.

Cuando abrazas un libro del poeta asturiano el tiempo se detiene por momentos y de repente avanza de forma tan acelerada que en un suspiro serías capaz de fagocitar un poema tras otro impulsado por el realismo curioso, irónico y esencialmente turbador y transmisor de sus versos.

Creador de algunos de los poemas de amor más reconocidos por los amantes de la poesía contemporánea y con un estilo peculiar gracias a la fusión inmensa y precisa entre urbanidad-sencillez y metafísica-complejidad y que tuvo una inmediata influencia sobre los autores de la poesía de la experiencia como Luis García Montero o Carlos Marzal, no por ello hemos de olvidar que Ángel González es enmarcable dentro del grupo de poetas llamados la Generación del 50 o de los niños de la guerra. Su reivindicación socio-política y de denuncia social, posiblemente marcada también por la descomposición de su núcleo familiar desde muy pequeño debido a los azares de la Guerra Civil, se deja ver sin tapujos en buena parte de su producción poética, desde una forma de escribir intimista, pero tan cercana y transparente que es fácil de amar hasta por quienes suelen poner freno a este género debido a su habitual dificultad.

Podríamos recurrir a la multitud de premios con los que fue galardonado Ángel González a lo largo de su trayectoria profesional, pero la poesía es alma y la única forma de encontrarle valor infinito es con su lectura. Neguémonos a ofender a Dios y dejemos fluir sus versos, los que anulan la tibieza y dan ser y presencia a quien tantas veces lo entregó.

MENDIGO

Es difícil andar

si se ignoran

las vueltas del camino,

si se duda

la firmeza del suelo que pisamos,

si se teme

que la vereda verdadera

haya quedado atrás,

a la derecha

de aquellos pinos

(

o quién sabe

si perdiéndose en otra primavera

hace tiempo,

cuando una

cálida brisa me empujó hacia el Sur,

y yo pensé:

«el viento quizá sepa»,

y uní a él mi destino,

y seguí andando,

y llegué hasta esta orilla

de mi vida

donde

después de tanto esfuerzo

me he sentado

a recibir

lo que los transeúntes quieran darme.)

Una sonrisa para este vagabundo,

caballero.

Dejad en mis pupilas,

bondadosa señora,

algo de la belleza y de la luz

que hay en vuestra mirada también triste.

Lo que los transeúntes quieran darme.

CIUDAD CERO

Una revolución.

Luego una guerra.

En aquellos dos años -que eran

la quinta parte de toda mi vida-,

ya había experimentado sensaciones distintas.

Imaginé más tarde

lo que es la lucha en calidad de hombre.

Pero como tal niño,

la guerra, para mí, era tan sólo:

suspensión de las clases escolares,

Isabelita en bragas en el sótano,

cementerios de coches, pisos

abandonados, hambre indefinible,

sangre descubierta

en la tierra o las losas de la calle,

un terror que duraba

lo que el frágil rumor de los cristales

después de la explosión,

y el casi incomprensible

dolor de los adultos,

sus lágrimas, su miedo,

su ira sofocada,

que, por algún resquicio,

entraban en mi alma

para desvanecerse luego, pronto,

ante uno de los muchos

prodigios cotidianos: el hallazgo

de una bala aún caliente,

el incendio

de un edificio próximo,

los restos de un saqueo

-papeles y retratos

en medio de la calle…

Todo pasó,

todo es borroso ahora, todo

menos eso que apenas percibía

en aquel tiempo

y que, años más tarde,

resurgió en mi interior, ya para siempre:

este miedo difuso,

esta ira repentina,

estas imprevisibles

y verdaderas ganas de llorar.

ELEGIDO POR ACLAMACIÓN

Sí, fue un malentendido. Gritaron: ¡a las urnas!

y él entendió: ¡a las armas! – dijo luego.

Era pundonoroso y mató mucho.

Con pistolas, con rifles, con decretos.

Cuando envainó la espada dijo, dice:

La democracia es lo perfecto.

El público aplaudió. Sólo callaron,

impasibles, los muertos.

El deseo popular será cumplido.

A partir de esta hora soy -silencio-

el Jefe, si queréis. Los disconformes

que levanten el dedo.

Inmóvil mayoría de cadáveres

le dio el mando total del cementerio.

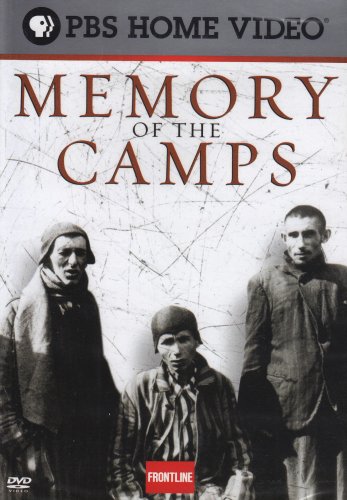

Varios meses después de que Alfred Hitchcock abandonara Inglaterra para aventurarse en la selva de Hollywood alguna voz se alzó para poner en entredicho la implicación de algunos artistas del Reino Unido con el conflicto bélico que se estaba desarrollando en toda Europa y que había afectado de manera extraordinaria a las islas británicas. Hitchcock fue uno de los directamente señalados mediante el epíteto poco lustroso de director regordete. Lo que pocas personas saben es que en 1944 el director británico (posteriormente nacionalizado estadounidensse) regresó a su país natal por petición de su amigo, el operador y director del Ministerio de Información Británico Sidney Bernstein y colaboró activamente en sustentar y apoyar la causa de la resistencia francesa con la realización de dos cortometrajes: «Bon Voyage» y «Aventure Malgache», de resultado interesante pero irregular.

Varios meses después de que Alfred Hitchcock abandonara Inglaterra para aventurarse en la selva de Hollywood alguna voz se alzó para poner en entredicho la implicación de algunos artistas del Reino Unido con el conflicto bélico que se estaba desarrollando en toda Europa y que había afectado de manera extraordinaria a las islas británicas. Hitchcock fue uno de los directamente señalados mediante el epíteto poco lustroso de director regordete. Lo que pocas personas saben es que en 1944 el director británico (posteriormente nacionalizado estadounidensse) regresó a su país natal por petición de su amigo, el operador y director del Ministerio de Información Británico Sidney Bernstein y colaboró activamente en sustentar y apoyar la causa de la resistencia francesa con la realización de dos cortometrajes: «Bon Voyage» y «Aventure Malgache», de resultado interesante pero irregular. Varios meses después de que Alfred Hitchcock abandonara Inglaterra para aventurarse en la selva de Hollywood alguna voz se alzó para poner en entredicho la implicación de algunos artistas del Reino Unido con el conflicto bélico que se estaba desarrollando en toda Europa y que había afectado de manera extraordinaria a las islas británicas. Hitchcock fue uno de los directamente señalados mediante el epíteto poco lustroso de director regordete. Lo que pocas personas saben es que en 1944 el director británico (posteriormente nacionalizado estadounidensse) regresó a su país natal por petición de su amigo, el operador y director del Ministerio de Información Británico Sidney Bernstein y colaboró activamente en sustentar y apoyar la causa de la resistencia francesa con la realización de dos cortometrajes: «Bon Voyage» y «Aventure Malgache», de resultado interesante pero irregular.

Varios meses después de que Alfred Hitchcock abandonara Inglaterra para aventurarse en la selva de Hollywood alguna voz se alzó para poner en entredicho la implicación de algunos artistas del Reino Unido con el conflicto bélico que se estaba desarrollando en toda Europa y que había afectado de manera extraordinaria a las islas británicas. Hitchcock fue uno de los directamente señalados mediante el epíteto poco lustroso de director regordete. Lo que pocas personas saben es que en 1944 el director británico (posteriormente nacionalizado estadounidensse) regresó a su país natal por petición de su amigo, el operador y director del Ministerio de Información Británico Sidney Bernstein y colaboró activamente en sustentar y apoyar la causa de la resistencia francesa con la realización de dos cortometrajes: «Bon Voyage» y «Aventure Malgache», de resultado interesante pero irregular.