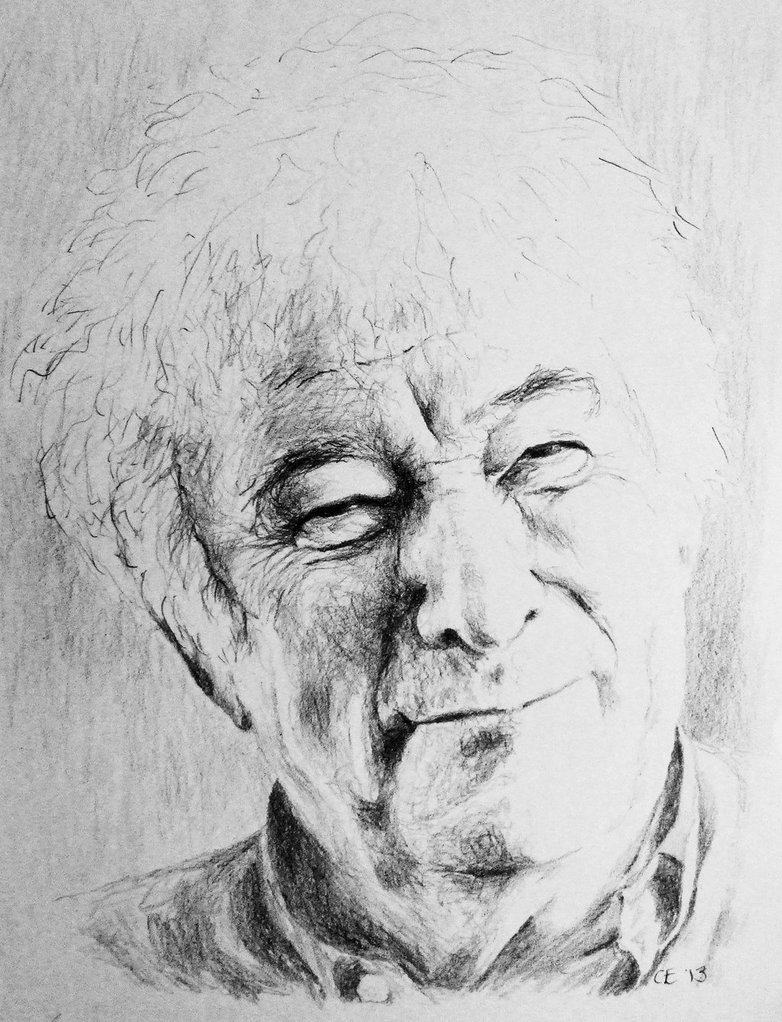

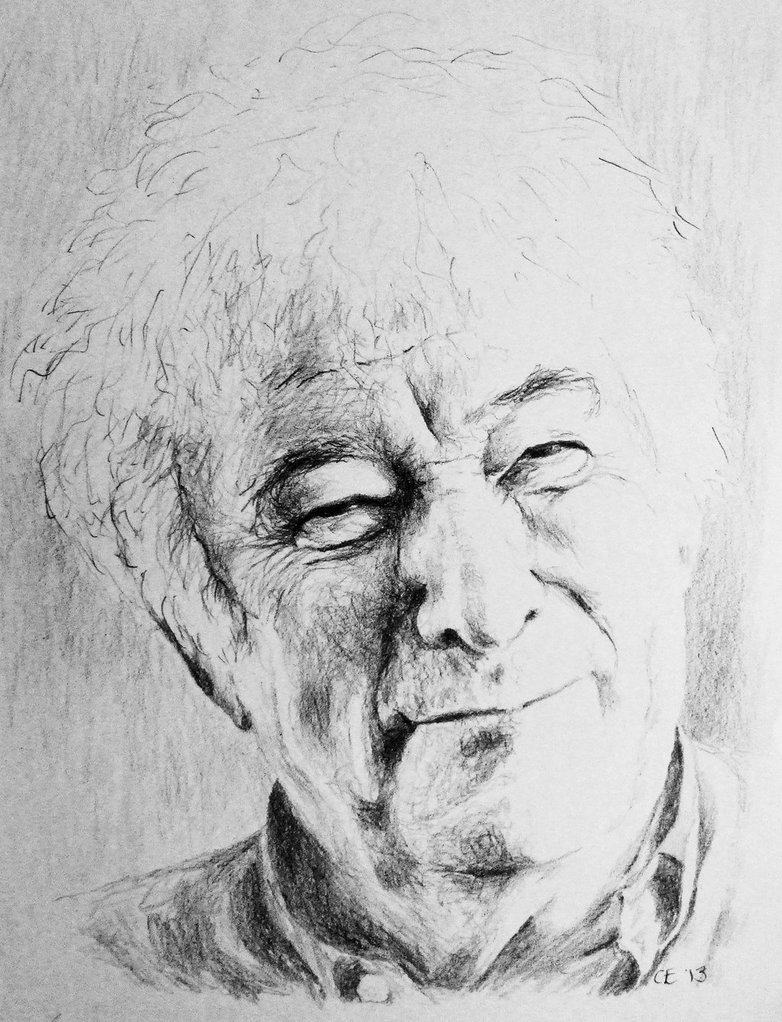

Seamus Heaney by delph-ambi

Nos dejó este verano, a finales de agosto, y en parte dejó huérfana a media Irlanda del Norte tanto a nivel intelectual como de activismo socio-político, dentro de un conflicto mucho menos encontradizo y terrible que aquel que hallara su punto álgido un Domingo Sangriento de enero de 1972 con el asesinato de 14 manifestantes en defensa de los Derechos Civiles a disparos de las fuerzas británicas. Ese mismo año, el compromiso nacionalista lo llevó a instalarse con su familia a la república de Irlanda.

Heaney comparte varias realidades con el otro genio irlandés William Butler Yates aparte de la nacionalidad: el premio Nobel y sus orígenes humildes dentro de una familia numerosa, aunque fueran debidos a diferentes circunstancias. La influencia del trabajo y el esfuerzo ínclito en el campo dentro de la experiencia del sometimiento a una nación que consideraban extraña se refleja de manera brillante, visceral y más que sensitiva a lo largo de casi toda su obra, haciendo gala de un compromiso ético y personal de particular estilo. Sus versos supuran dolor, incomprensión hacia la realidad que le tocó vivir en su niñez y, a pesar, de su clara predilección por el simbolismo es imposible no dejarse vencer por el impacto verbal que supone el enfrentarse sin prisas a su lectura.

Sus poemas son un auténtico regalo, que con gusto y necesaria veneración comparto. Algunos, como el último, rememorando su estancia en Madrid, mientras estudiaba a Joyce y la policía disolvía manifestaciones en su tierra natal.

La dificultad de Inglaterra

Me movía como un agente doble entre los conceptos. La palabra «enemigo» tenía la eficacia dental de un cortacésped. Era un ruido mecánico y distante más allá de esa opaca seguridad, esa ignorancia autónoma.

«Cuando los alemanes bombardearon Belfast eran las partes orangistas más amargas las que peor fueron golpeadas».

Me encontraba subido a los hombros de alguien, llevado a través del patio iluminado por estrellas para ver cómo el cielo ardía sobre Anahorish. Los mayores bajaban sus voces y se reacomodaban en la cocina como si estuvieran cansados después de una excursión.

Pasado el apagón, Alemania convocaba en cocinas iluminadas por lámparas a través de bayetas desgastadas, baterías secas, baterías húmedas, cables capilares, válvulas condenadas que chirriaban y burbujeaban mientras el sintonizador absolvía a Stuttgart y Leipzig.

«Es un artista, este Haw Haw. Puede tranquilamente dejarlo dentro».

Me hospedaba con los «enemigos del Ulster» , los pinches extramuros. Un adepto al estraperlo, cruzaba las líneas con palabras de paso cuidadosamente enunciadas, hacía funcionar cada discurso en los controles y no informaba a nadie.

Cavando

Entre mi índice y mi pulgar la corpulenta pluma descansa, ceñida como un arma.

Bajo mi ventana, un sonido de rascar limpio cuando la pala se hunde en el suelo de grava: mi padre, cavando. Miro hacia abajo.

Hasta que entre flores su tensa espalda se dobla, se levanta veinte años lejos inclinándose con ritmo a lo largo de los surcos de papas donde cavaba.

La bota áspera refugiada en el canto, el mango hacía firme palanca contra la rodilla. Desenterraba tallos, encajaba el borde brillante para remover papas tiernas que recogíamos disfrutando su dureza fría en nuestras manos.

Por Dios, el viejo sí que sabía manejar una pala. Tal como su padre.

Mi abuelo cortaba más tepe en un día que ninguno otro en el pantano de Toner.

Una vez le llevé leche en una botella con un corcho improvisado de papel. Se enderezó para beberla y regresó de inmediato a tajar y cortar con destreza, arrojando terrones sobre sus hombros, bajando y de nuevo bajando por el buen tepe. Cavando.

El olor frío de la tierra, el splish y splash de la turba lodosa y los cortes bruscos del borde a través de raíces vivas despiertan en mi cabeza. Pero no tengo pala para seguir a hombres como ellos.

Entre mi índice y mi pulgar la corpulenta pluma descansa. Cavaré con ella.

Verano de 1969

Mientras la policía escudaba a la chusma

disparando a la calle Falls, yo sufría únicamente

el sol abusador de Madrid. Cada tarde,

en el calor de cazuela del apartamento,

mientras sudaba para abrirme paso

por la vida de Joyce, el hedor del pescado

flotaba como el tufo de una alberca de lino.

De noche, en el balcón, tintes vinosos,

un ambiente de niños en rincones oscuros,

viejas con negros chales y ventanas abiertas

y el aire, una cañada fluyendo en español.

Hablar nos transportaba a casa, por llanuras

tachonadas de estrellas, donde el charol de la Guardia Civil

brillaba como el vientre de los peces en aguas estancadas.

«Vuelve —me dijo uno— y trata de animarles».

Otro evocó a Lorca en su barranco.

Vimos cifras de muertos y crónicas de toros

en la televisión, famosos que venían

de donde lo real aún estaba ocurriendo.

Me retiré al frescor respirable del Prado.

Los fusilamientos del 3 de mayo

de Goya

cubría una pared: los brazos levantados

y el temblor del rebelde, los soldados

con quepis y pertrechos, el barrido eficiente

de las descargas. En la sala contigua,

sus caprichos, inscritos en las paredes del palacio:

oscuros torbellinos flotantes, destructores, Saturno

enjoyado en la sangre de sus hijos,

el gigantesco Caos dando su espalda

brutal al mundo. Y también ese duelo

donde un par de dementes se apalean a muerte

por asuntos de honor, hundiéndose en el fango.

Pintaba con sus puños y sus codos, esgrimía la capa

manchada de su corazón ante la carga de la historia.