Philip Larkin by lupercal

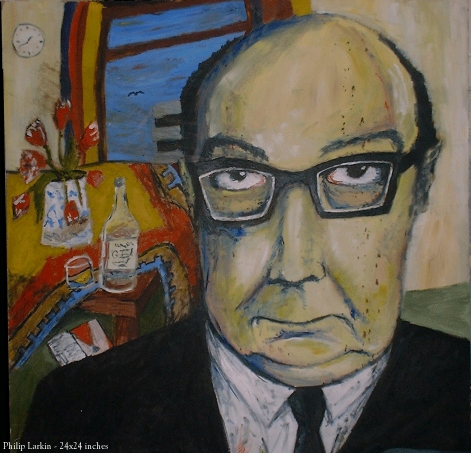

Era un tipo raro este Larkin, podría decir al inicio y hasta poner cerco a todo posterior comentario rematando ahí mismo la faena con un punto y final. Era un tipo sumamente raro. Hasta después de su muerte en 1985, con las cartas publicadas de manera póstuma por Anthony Thwaite en 1992 y alguna que otra biografía oficial aunque dudosamente autorizada, sus detractores y admiradores andan repartiéndose mandobles como si de vida y muerte se tratara.

De cada ser humano se pueden extraer soberanos resquicios para la duda, para acusarlo de racista, pervertido, rancio de derechas… pero sólo los genios sobreviven a la quema, y Larkin es uno de ellos. Cruel puede resultar sin exceso de celo acogerse a determinados preceptos y no a otros cuando evidente resulta, desde la iluminación artística que sufrió este ensayista, bibliotecario, poeta, novelista y crítico de jazz (casi nada) allá por mediados de los años 40 del pasado siglo tras leer algunos poemas del también cínico y pesimista Thomas Hardy, que su obra aparece marcada por una profunda tendencia a lo proscrito y a asumir determinadas libertades sobre lo políticamente incorrecto según auditorio como una especie en peligro de extinción y son muchos quienes han restado trascendencia a las críticas en virtud de que incluso en la lectura e interpretación de sus poemas cuesta ponerse de acuerdo.

Que Larkin fue demasiado atrevido para aquellas alejadas y doloridas décadas de posguerra de los 50 y 60 tal vez no quepa la menor duda, o que fuera un bicho, pero que lo que parte de la crítica rechazó por considerarlo ofensivo, impropio y fatigoso para la académica y ortodoxa sociedad británica, fue acogido a manos abiertas por el público lo atestiguan las reediciones de, por ejemplo, “Las bodas de Pentecostés” que vendió 4.000 ejemplares en apenas dos meses.

Ni la represión sexual, ni el alistamiento que desbroza familias, ni la ignorancia que a muchos nutre… Nada escapa a la pluma afilada de Larkin, para muchos el mejor poeta del siglo XX en lengua inglesa.

Al sol de Prestatyn

Ven al sol de Prestatyn

decía riendo la chica del cartel,

arrodillada en la arena

y de ajustado y blanco satén.

Tras ella un cacho de costa

y un hotel con palmeras parecían

brotarle de los muslos y los brazos

extendidos para alzarle los pechos.

La pegaron un día de marzo.

Un par de semanas después era bizca

y le habían pintado unos colmillos;

le marcaron con saña enormes tetas

y una raja en la entrepierna, y entre los muslos

le habían hecho unos garabatos

que la dejaban bien abierta de piernas

sobre una polla tuberosa y sus cojones

con la firma de El Enano Thomas,

mientras que alguien había utilizado un cuchillo

o lo que fuera para apuñalarle

los labios con bigote de su sonrisa.

Era demasiado exquisita para esta vida.

Muy pronto, un gran desgarrón transversal

dejó solo una mano y un poco de azul.

Ahora hay un cartel de Lucha contra el cáncer.

MCMXIV

Esas largas colas desiguales

Esperando en pie pacientes

Como si se estiraran frente a

The Oval o Villa Park,

Las copas de los sombreros, el sol

Sobre caras arcaicas con mostachos

Sonriendo como si sólo fuera

El bullicio de una fiesta de agosto;

Y las tiendas cerradas, los nombres

despintados de los comercios en los toldos,

Los peniques y coronas,

Y niños jugando en trajes oscuros

Con nombres de reyes y de reinas,

Los anuncios de hojalata

De cacao y twist, y los pubs

Abiertos todo el día–

Y el campo indiferente:

Los nombres de los sitios esfumados

Entre hierbas florecidas, y prados

Ensombreciendo las fronteras del Domesday

Bajo el silencio incesante del trigo;

Lo sirvientes en trajes diferentes

Con habitaciones diminutas en enormes casas,

El polvo detrás de las limusinas;

Nunca tanta inocencia,

Nunca antes ni después,

Como cambiada hacia el pasado

Sin una palabra–los hombres

Dejando los jardines arreglados,

Los miles de matrimonios,

Durando un poquito más:

Nunca volvió tanta inocencia.

Ignorancia

Es raro no saber nada, no estar seguro

de qué es cierto o qué es justo o qué es real,

sino hablar con matices, eso creo,

o bueno, así parece:

alguien debe saberlo.

Es raro no entender como marchan las cosas,

la astucia humana para hallar lo necesario,

su sentido formal, su puntual fecundar,

sí, es raro,

incluso vestir ese conocimiento -pues la carne

nos ciñe con sus propias decisiones-

y pasar sin embargo la vida en vaguedades,

que cuando comenzamos a morir

no tenemos ni idea de por qué.

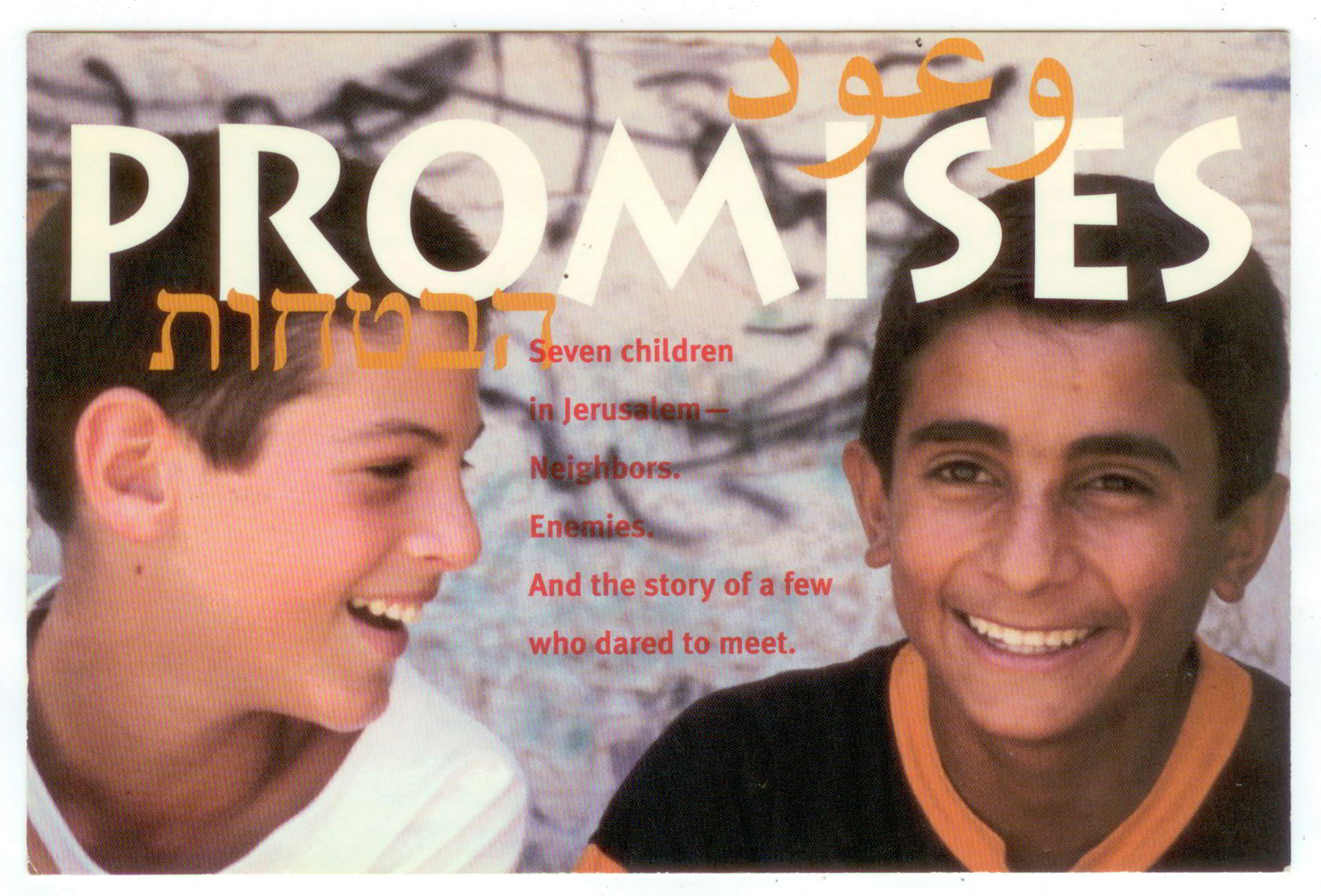

Existe una teoría social -que más que teoría es sin duda de un empirismo extremo- llamada de manera común la construcción del enemigo y en cuyas bondades se basa, por ejemplo, la última obra del escritor y filósofo italiano Umberto Eco titulada prácticamente igual: «Construir al enemigo».

Existe una teoría social -que más que teoría es sin duda de un empirismo extremo- llamada de manera común la construcción del enemigo y en cuyas bondades se basa, por ejemplo, la última obra del escritor y filósofo italiano Umberto Eco titulada prácticamente igual: «Construir al enemigo».

Uno no sabe realmente ni por dónde meterle mano a la trascendencia de Jean Renoir en la historia del séptimo arte, ya desde la poco reconocida en su momento “Toni” (1935), un drama sobre unos emigrantes que trabajan en una cantera y cuyo estreno supuso un giro de 360º adelantando todas las características que serían base para el neorrealismo italiano de los años 40.

Uno no sabe realmente ni por dónde meterle mano a la trascendencia de Jean Renoir en la historia del séptimo arte, ya desde la poco reconocida en su momento “Toni” (1935), un drama sobre unos emigrantes que trabajan en una cantera y cuyo estreno supuso un giro de 360º adelantando todas las características que serían base para el neorrealismo italiano de los años 40.