«Si todos los sectores de este país tuvieran los cojones que tenemos los mineros…»

Fuerza Mineros by LarryMoe2012

Poco fino, sí, pero a veces la finura hay que guardársela donde la espalda pierde su casto nombre para que la verdad sin fisuras salga a la luz haciendo aguas todos los planteamientos timoratos y autoexculpatorios acerca de que la lucha por la justicia no sirve de nada.

Si todos los sectores de este país tuvieran los cojones de hacer huelga indefinida, de andar 400 kilómetros hasta Madrid, de encerrarse 50 días a 600 metros de profundidad para defender sus derechos y los de sus familias… Si todos los sectores de este país tuvieran en sus genes el valor amarrado en años por el sector de la minería, que cambió la forma de lucha obrera en este país en la década de las años 30 y sobre todo de los 60 del siglo pasado, ¡ay! si tuviéramos menos miedo que vergüenza.

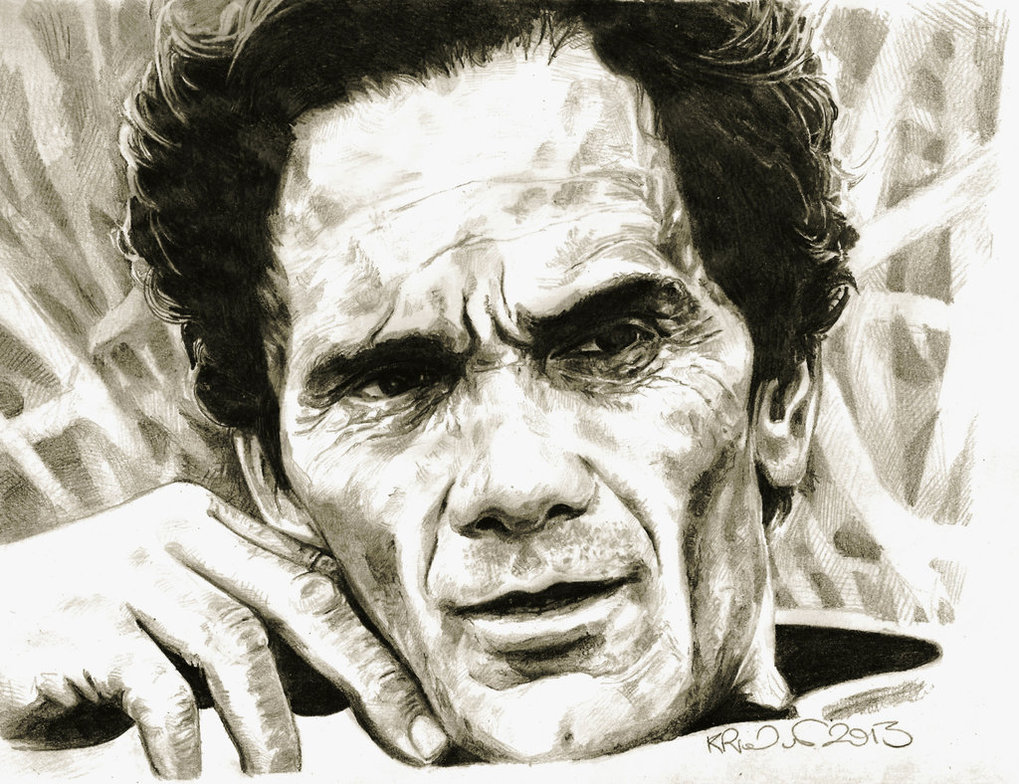

Marcos M. Merino no había dirigido en su vida, era un sencillo cámara de Telecinco, pero asturiano, claro, como todo el pueblo de esa región afectado por las amables normas de la Unión Europea que selecciona lo que es útil o no en función de poder importar materias primas más baratas de otros sitios aunque ello supongo la condena al paro y la pobreza de cientos de familias, y que los gobiernos de este país -empezando por el supuestamente de izquierdas Zapatero que comenzó bloqueando las subvenciones- decidieron seguir a pie juntillas como esos seres más cobardes que vergonzosos. Y Merino no es condescendiente, no oculta la violencia de los cortes de carreteras, de los lanzamiento de cohetes… métodos que muchas de las propias mujeres de los mineros no comparten, pero comprenden, porque de ellos depende el pan y la vida. Hasta Gandhi dijo aquello de «allí donde sea necesario elegir entre violencia y pasividad siempre aconsejaré la violencia». Lo importante es la lucha, ni siquiera los resultados obtenidos cuando es la propia dignidad como persona lo que está en juego, y para renunciar al enfrentamiento no puede servirnos de excusa un insolidario pacifismo, la bondad de los que no tienen enemigos, la ética que es doble moral.

Si todos los sectores de este país tuvieran los cojones que tienen los mineros, si fuésemos conscientes de la archiconocida frase de que «si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido» y que cobra pleno sentido en ReMine, un documental solidario y responsable, no sentiríamos falsas indignaciones del que pide pero no hace nada para que el deseo le sea concedido.

Me enrabieto con la ausente presencia de los sindicatos, con su servilismo, con los esquiroles de verdad, con los alcaldes que apoyan de boquilla para no perder el puesto… me emociono viendo el rostro de los mineros al llegar a Sol, sus gestos cuando observan tanta peña alrededor en notoria solidaridad con su lucha. Pero me emociono hasta el tuétano escuchando sin aburrimiento en boca de los obreros ese soniquete que le sirve de banda sonora a toda la vida, a toda su lucha obrera de siempre, a su denuncia: Santa Bárbara Bendita: