Egyptian Goose Goslings by PaulaDarwinkel

Alegremente dispersas y en antojada aleatoriedad cuelgan las fotos -convenientemente plastificadas- de los muros grises de la clase. Las instantáneas muestran niños durmiendo en la calle ateridos de frío, algún plano aéreo de centros de internamiento para inmigrantes, complejos residenciales de lujo, poblados chabolistas, aulas casi vacías o repletas en virtud de la zona geográfica del globo, alambradas fronterizas en Ceuta… Trazo una línea vertical en mitad de la pizarra y escribo la palabra INCLUSIÓN en la parte de la izquierda y EXCLUSIÓN en la de la derecha. Me giro y tras arduos esfuerzos para retomar el silencio comunico la consigna necesaria para realizar de manera correcta la dinámica. Los alumnos se levantan con perentoria agilidad de sus pupitres y comienzan a deambular por la sala, entre risas y empujones, observando las imágenes para escoger aquella que les llame más la atención y pegarla después en la parte de la pizarra que consideren adecuada según represente una situación en la que se dé o no un incumplimiento de los derechos humanos.

El curso es un primero de PCPI, esos planes especiales que presuponen una ayuda consistente para aquellos chavales que no han logrado terminar secundaria por motivos poco halagüeños, pero que en buena parte de los casos acaban provocando aquellas mismas situaciones de exclusión que pretenden evitar: guetos educativos para pobres o infames sin posibilidad de mejora. Lo peor es que los propios alumnos se colgaron a sí mismos el sanbenito.

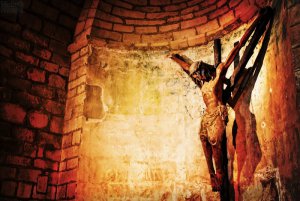

Paseo por la clase con ellos, comentamos, preguntan, se interrogan, intercambiamos leves impresiones. Con curiosa delicadeza y expresiones algo difusas van despegando las fotos del muro y colocándolas desordenadamente sobre el encerado. Adrián, un chico rumano de dieciséis años, pone una atención desmesurada al contemplar las imágenes y transforma rabicundo el gesto como sin descubrir muy bien en qué zona de la pizarra debería estar situada aquella realidad que observa. Finalmente parece decidirse y descuelga una de las fotos dispuestas en la pared del fondo del aula. Se acerca con una sonrisa radical en los labios, de haber superado cualquier disyuntiva, y me muestra orgulloso la instantánea.

– Esto es respeto de derechos humanos, ¿verdad? -pregunta como golpeando las sílabas, con un acento marcado y suave a ritmo de corcheas.

La fotografía que me pone delante de los ojos es la imagen de unas casitas portátiles, odiosamente construidas. Interpreto que son favelas, tal vez Río de Janeiro. Sus colores ocres y azulones parecen querer revertir en absurda dicha la pobreza que los rodea por los cuatro márgenes.

Observo el gesto reposado e incluso tierno de Adrián. Está tan convencido de su verdad como yo de que su explicación va a desnudar mi intelecto de ideas preconcebidas.

– Piensas que aquí se cumplen los derechos humanos, ¿te importa explicarme por qué?

– Claro, esto es una casa para la gente que no tiene donde vivir. Un sitio donde estar con su familia.

A estas alturas huelga decir que Adrián emigró a España hace apenas un año con sus padres y hermanos. Varios meses de domicilio en la calle o en un descampado, con chapas de metal por techo y decenas de envases de tetrabrick apelmazados sobre paredes de ceniza, dan un sentido algo menos excelso sobre la realidad. Ahora arrastran sus huesos en uno de tantos asentamientos de las afueras, sin agua, electricidad ni perro que les ladre, y ya puedo yo venderle flautas divagando sobre lo que es una vivienda digna y demás sermones que exportamos los que estamos convencidos de cosas que sólo hemos experimentado en la vida de otros, que no me las va a comprar. Le doy una palmada en la espalda al chaval, tras las susodichas digresiones solidarias y estúpidamente disruptivas, y opto por meterme la lengua entre los dos cachetes de forma más que definitiva.

– Anda, ponla en la pizarra -le suelto vencido de análisis.

Se atreve entonces a preguntarme -como si yo fuera Dios o algún ser que se cree infalible tipo el Santo Padre de Roma- “pero, ¿dónde?”. “Coño, dónde, me dice”, pienso yo sin hacer saltar la liebre.

– Pues en inclusión, dónde va a ser si no, y ya lo explicas.

Adrián sin ese mínimo reparo típico en seres maduros e insignificantes coloca su fotito en el pizarra. La observa calmado, con infantil curiosidad al lado de esa otra con espigados apartamentos chic como pensando que el que ha tenido la feliz ocurrencia de plantarlos en el lado izquierdo sí que la ha cagado de gordo.

Tras ver la imagen reposar indiscreta en la pizarra los compañeros del chico rumano comienzan a reírse con la indecencia inconsciente que otorga la espontaneidad. “Maehtro, s’ha equivocao”; “jajajajaja”. No me urge rebatir ni airear ninguna defensa; Adrián se explica y parece comprender la inconsistente torpeza del resto de alumnos. Por mi parte redescubro que la realidad es una mentira infinita y repleta de argucias, que la verdad no existe más allá de la percepción de los ojos de quien mira y que en base a dolorosos criterios en muchas ocasiones “los hombres confunden las huellas estrelladas que dejan en el cieno blanco las patas de los gansos con las constelaciones del firmamento.*”

*Victor Hugo, “Los miserables”.

– Lo siento, pero lo tengo que dejar.

– Lo siento, pero lo tengo que dejar.