|

Los dos Salgado, Juliano y Sebastião,

junto al director Wim Wenders |

“¿Cuántas veces he tirado la cámara al suelo para llorar por lo que estaba viendo?”. Lo suelta Sebastião Salgado, después de algo así como hora y media de documental en la que pueden contemplarse a manos llenas terribles postales de una belleza inconmensurable donde se reflejan los niveles de estulticia y falta de decencia que ha llegado a alcanzar el ser humano a lo largo y ancho del último tercio del siglo XX y principios del presente: Ruanda, Malí, Bosnia, Brasil…

Esta declaración contrasta poderosamente con la opinión crítica acerca de la obra del fotógrafo brasileño vertida por determinados sectores y que bien podría resumirse en las palabras de la ensayista Susan Sontag: “una foto puede ser terrible y bella. Otra cuestión: si puede ser verdadera y bella. Este es el principal reproche a las fotografías de Sebastião Salgado. Porque la gente, cuando ve una de esas fotos, tan sumamente bellas, sospecha. Con Salgado hay otro tipo de problemas. Él nunca da nombres. La ausencia de nombres limita la veracidad de su trabajo. Ahora bien: con independencia de Salgado y sus métodos, no creo yo que la belleza y la veracidad sean incompatibles. Pero es verdad que la gente identifica la belleza con el fotograma y el fotograma, inevitablemente, con la ficción”. En su libro Sobre la fotografía llegó a decir -aunque posteriormente matizara las palabras como puede apreciarse en el párrafo anterior- que «la exhibición repetida del dolor anestesia la percepción».

|

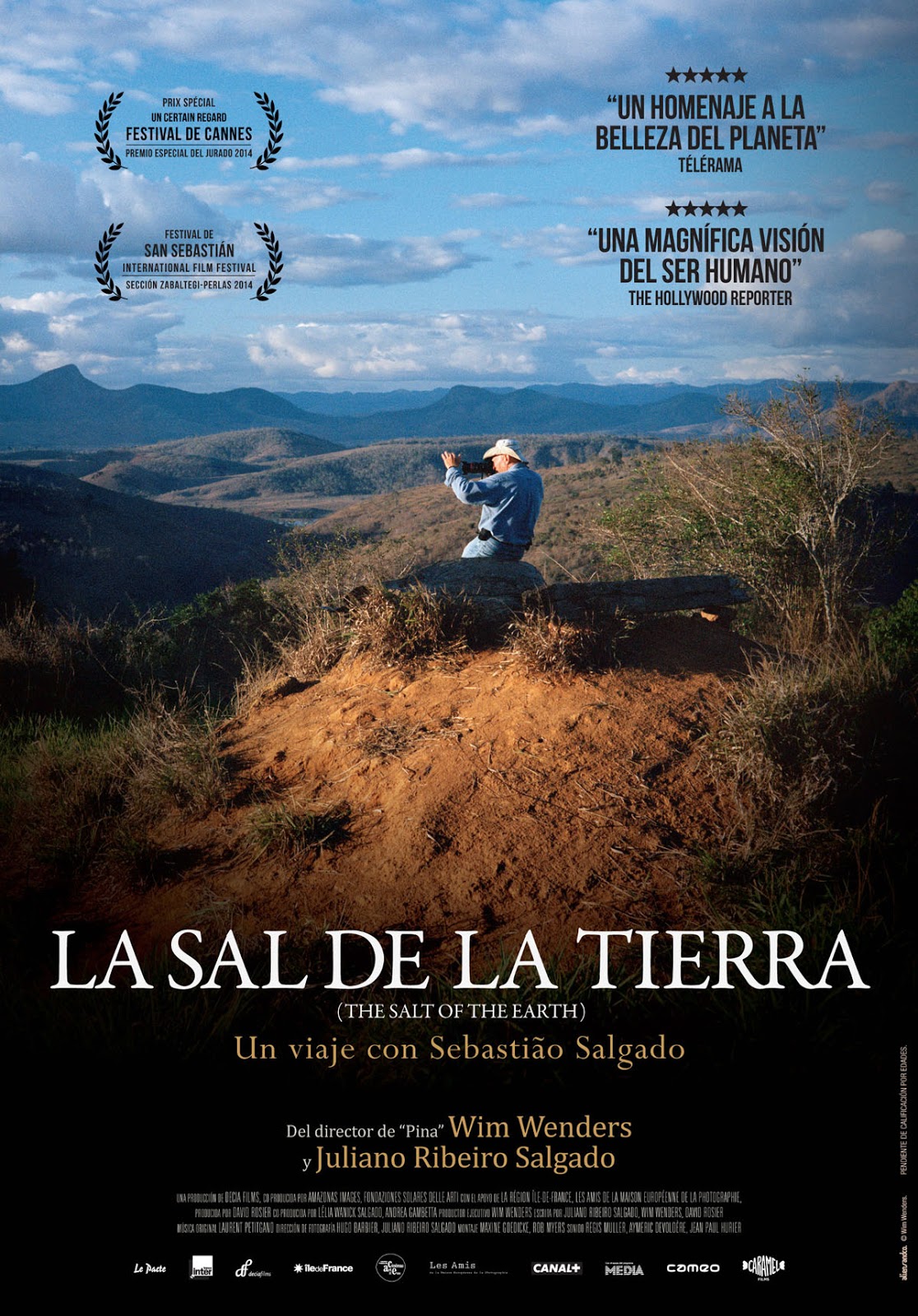

| Cartel español de la película |

Conocí la obra de Salgado hace casi 25 años, a través de la exposición“Terra”, en la que con más de cuarenta imágenes mostraba la experiencia del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil (MST), y que aún sigue trotando por diferentes ayuntamientos e instituciones. Salgado se tiró algo así como 15 años para montar la exposición y cedió todos los derechos al MST que es quien la gestiona y administra. Aparte de que este gesto es un buen signo de la actitud ante la vida de este tipo entrado en años, lo que tengo claro es que, tanto en aquel momento primigenio delante de fotos de campesinos como en la actualidad en ni un sólo segundo se me pasó por la cabeza que lo que estuviera viendo era ficción o que le faltaba enjundia por el hecho de que las imágenes fueran una maravilla. Se me puso entonces la carne de gallina y ahora, en muchos instantes de la metódica película “La sal de la tierra”, por más que conozca uno determinados detalles cáusticos, me siguieron entrando unos insoslayables deseos de ponerme a llorar. No siento aquella acusadora anestesia por ningún lado. A Salgado, como dice Wenders en el filme, es evidente que le importan las personas, esa sal de la tierra.

Y bueno, sí, ya era hora tal vez de nombrar al director alemán del documental -especialista en estos lares y que ya nos había regalado constantes preciosidades en este género imposibles de explicar con palabras, como su anterior “Pina” (2011)-, quien comenzó a formar parte casi por mera casualidad de un proyecto que, en un principio partió del hijo de Salgado, Juliano Ribeiro, pues, desde joven, según él mismo comenta en la cinta, deseaba conocer al fotógrafo, al aventurero, que se escondía detrás del padre. Wenders, ferviente admirador de la obra de Salgado se ofreció, con un interés sobrado, y crearon entre ambos (o mejor entre los tres sin obviar la necesaria presencia de Salgado padre) el colosal monumento a la vida que es “La sal de la tierra”.

En una entrevista a Salgado el reportero le interroga acerca de si nunca piensa en las críticas a su trabajo, y la respuesta del brasileño, que comparte el que suscribe, puede resultar de lo más clarificadora para entender el sentido de su obra: “los que me critican nunca han estado donde yo estuve, nunca han visto lo que yo he visto, nunca estuvieron frente a situaciones como las que yo enfrenté. Son gente que está ahí, con el culo en la silla de un periódico; les pagan para hacer críticas y las hacen. Al principio es difícil de aceptar, después me di cuenta de que entra en la lógica de las cosas. Otra lucha eterna. El que hace y el que piensa en lo que otros hacen. ¿Le pasará a los críticos lo que al ojo izquierdo de Salgado, la costumbre de no ir, de no marchar, de quedarse, de aflojar? ¿De quedarse cerrado, en definitiva? Vayamos por el absurdo, ahora. Si la belleza es lo que molesta, es que las preferirían feas. Ahora por lo racional. Si lo que abruma es la presencia de la miseria, del dolor, de la muerte, ¿no es acaso que a la brutalidad (aunque bella en las fotos de Salgado, es cierto) de esas fotos la precedió una violencia que también se debe mostrar? Y si lo que molesta, finalmente, es que tanta belleza esconde la realidad, la desarticula, la hace objeto de consumo cultural, mirémoslas más de una vez, pero tal vez sabiendo que algunos por más que las miren diez, cien, mil veces, por más que vayan a esos infiernos, nunca verán las llamas de esa realidad lacerante. Simplemente porque no quieren verla. Para ellos no está, no existe. Dirán siempre: «Ay, me da asco la foto». Nunca dirán: «Me subleva lo que pasa para que esa foto pudiera ser hecha»”.

La sublevación de Salgado le condujo durante algunos años al abandono de la profesión, a no poder soportar más tanta desgracia, a casi renunciar a la esperanza. Pero dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y gracias al apoyo de Léila nació su último proyecto, «Genesis”, que también he tenido la suerte de ver, una declaración de amor a la naturaleza y a los lugares todavía intactos de la Tierra, desde la tribu de los Z’oe, hasta Papúa Nueva Guinea o el Círculo Polar Ártico. Pero no es creíble dar pábulo a la esperanza y a que todo el daño hecho no puede ya revertirse si no es uno el que lo hace carne, y durante los últimos diez años, con una paciencia infinita, tras regresar a su pueblo de origen, funda con su mujer el Instituto Terra y consigue repoblar a base de sembrar arbolitos la casi extinta selva atlántica.

“No estaba nada convencido del viaje, pero Sebastião insistió. En esa atmósfera increíble pudimos hablar de asuntos que nunca habíamos afrontado. Al volver a Francia monté el material y se lo mostré. Cuando vio cómo su hijo le miraba, empezó a llorar”, compartía Juliano en principio algo desanimado tras los primeros viajes con su padre. “Sebastião es un guerrero. No es un tipo dulce y abierto, sino un motor. Pero ese momento, sus lágrimas, me dieron la confianza de que podía filmarle”, concluye.

Fueron una suerte sus lágrimas. Se aliaron un trío de fuerzas de la naturaleza, y queda “La sal de la tierra”, para la posteridad.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=dpPqvIyh98g]

Puedes descargarte el documental en VOSE pinchando aquí.