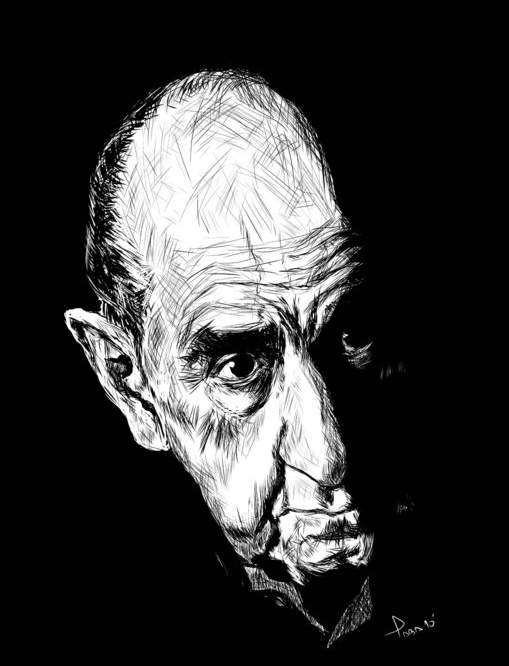

Alberto Breccia by Taba26

Necesitaría 7 vidas y más páginas que El Quijote para elaborar una concienzuda y fidedigna reseña sobre “Perramus”. Ni tengo las vidas de un gato ni tantas páginas como El Quijote, por lo que tal reseña ni será concienzuda ni fidedigna, pues la única forma cierta de conseguir esa excelencia sería leer este maravilloso lienzo, perpetrado entre Sasturain y Breccia, al menos un millar de veces y renunciar explícitamente a dicho abordaje que ni me atrevo a comenzar. Demasiados piratas me esperan con tan escasas armas a mi disposición.

Mi empresa ya fue harto difícil desde el empeño inicial de tener en mis manos esta inusual obra, creada y publicada en cuatro partes -de desigual aunque similar nivel- entre 1983 y 1990. En edición sólo la última: “Diente por diente”, del resto sin noticias de Dios e incluso ni presentes o disponibles en las sempiternas webs de segunda mano. Tal es así que me vi obligado a crear una sola ficha para todas ellas, en la única edición conjunta -creo que extinta- de 1990, pues resultó del todo imposible rescatar las de las tres primeras: “El piloto del olvido”, “El alma de la ciudad” y “La isla del guano”. Las dudas surgían en mi mente y colapsaron: ¿cómo era posible que este título, considerado por muchos críticos como un referente y la obra maestra de Breccia hubiera desaparecido del mapa y ninguna editorial decidiera reeditarlo? Tras su lectura se me despejaron todas las dudas…

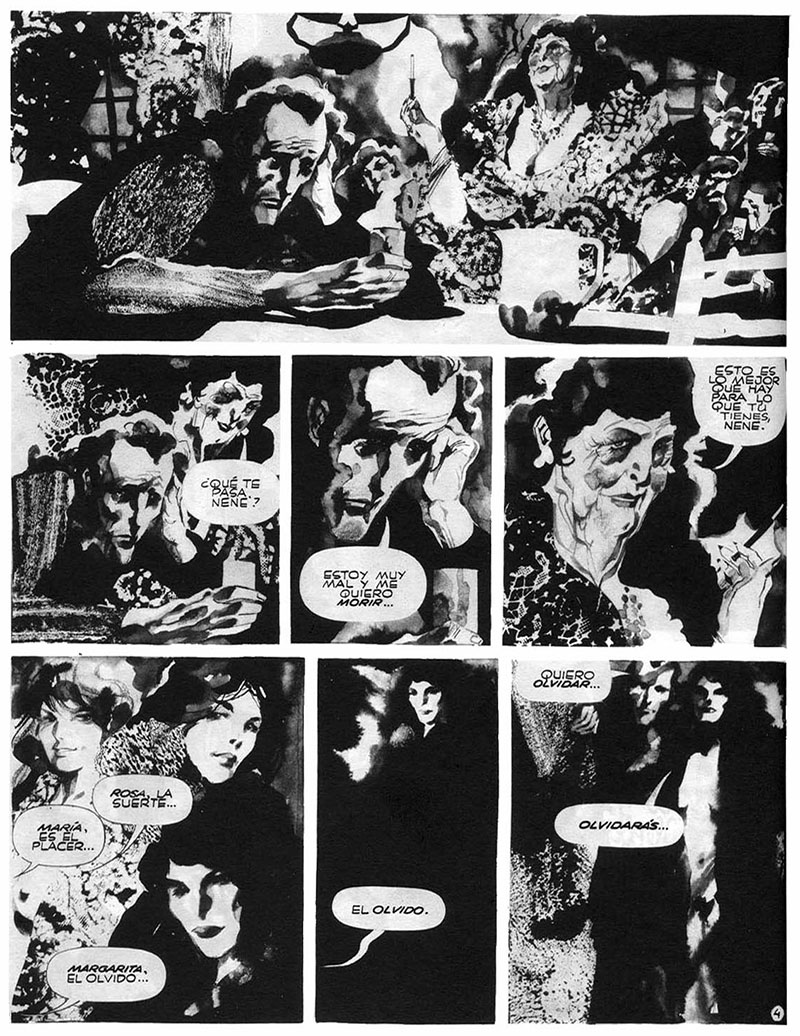

“Perramus” es una novela gráfica muy difícil de querer por su propia idiosincrasia. Tal vez, para no conducir a engaño, la misma portada de cada edición lo deja cristalino: el dibujo exquisito de Breccia alcanza unos límites de experimentación que jamás en mi vida había visto. Desde el perfecto uso de la aguada a lo largo de toda la obra (considero que la técnica de dibujo más difícil con creces), pasando por el raspado a cuchilla para conseguir esos excelsos claroscuros tan característicos de su pluma (no en vano era conocido como el Maestro del blanco y el negro) o el recurso a aspectos del Pop Art (como el uso detallado de recortes o de la técnica del collage). A esta evidente dificultad para el gran público, más acostumbrado a la tinta o a los trazos firmes y definidos provenientes del estilo y diseño de los cómics norteamericanos o del mismo Breccia de Mort Cinder, se une el descomunal componente metafórico y alegórico que Sasturain le infunde a los guiones y que invita, una y otra vez, a detenerse, pararse a pensar y releer, sabiendo a ciencia cierta que ni así has llegado a comprender todos los matices políticos y sociales que desprenden sus páginas.

Difícil de querer, lo acepto, pero necesario de acoger, con el cariño que estemos dispuest@s a otorgarle. Ese dibujo destrozado de Breccia, que tanto me recuerda a la etapa oscura de Goya, y los guiones satíricos y espesos de Sasturain son la evidente necesidad al sentido y significado de esta obra, culmen de la denuncia cínica y despiadada hacia las dictaduras y la falta de libertad y de ideales que, empiece donde empiece, termina abarcando a estados e individuos de una manera casi indisoluble: el “pan y circo” de Juvenal y que tan bien recuerdan los autores en uno de los episodios. El propio anti-héroe de la historia, Perramus, un cobarde que olvida que lo es, no tiene ni nombre -dicho término define una prenda tipo gabardina, símbolo quizá de la identidad ocultada para no ser eliminada-, y los “milicos” no disponen de rostros, son calaveras andantes, faltos de identidad, de humanización. Breccia y Sasturain optan por el derrumbe crónico y global a través de lo grotesco y lo metafórico, y en sus países imaginarios -que bien podrían ser los gobiernos de Chile o Argentina- nadie se salva, ni los gringos, simbolizados en una recurrente lluvia de mierda (perdón), ni la propia revolución, “una enfermedad que se cura con el tiempo”.

Difícil de querer, lo acepto, pero necesario de acoger, con el cariño que estemos dispuest@s a otorgarle. Ese dibujo destrozado de Breccia, que tanto me recuerda a la etapa oscura de Goya, y los guiones satíricos y espesos de Sasturain son la evidente necesidad al sentido y significado de esta obra, culmen de la denuncia cínica y despiadada hacia las dictaduras y la falta de libertad y de ideales que, empiece donde empiece, termina abarcando a estados e individuos de una manera casi indisoluble: el “pan y circo” de Juvenal y que tan bien recuerdan los autores en uno de los episodios. El propio anti-héroe de la historia, Perramus, un cobarde que olvida que lo es, no tiene ni nombre -dicho término define una prenda tipo gabardina, símbolo quizá de la identidad ocultada para no ser eliminada-, y los “milicos” no disponen de rostros, son calaveras andantes, faltos de identidad, de humanización. Breccia y Sasturain optan por el derrumbe crónico y global a través de lo grotesco y lo metafórico, y en sus países imaginarios -que bien podrían ser los gobiernos de Chile o Argentina- nadie se salva, ni los gringos, simbolizados en una recurrente lluvia de mierda (perdón), ni la propia revolución, “una enfermedad que se cura con el tiempo”.

…y nos queda Borges, alma de la historia, maestro de cultura y sabiduría cuando abre la boca, y ese “lugar” donde convergen cada uno de los personajes, reales o ficticios, que se hacen presencia: García Márquez, Osvaldo Pugliese, Richard Gómez… Todos tiene cabida en este universo paralelo que da miedo e interroga en virtud de tanta realidad.

Termino con Kavafis, como el propio Borges: “cuando emprendas tu viaje a Itaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Itaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte”.

![wolfe1[1]](https://zagueros.noblogs.org/files/2016/08/wolfe11.jpg) Roger Wolfe

Roger Wolfe