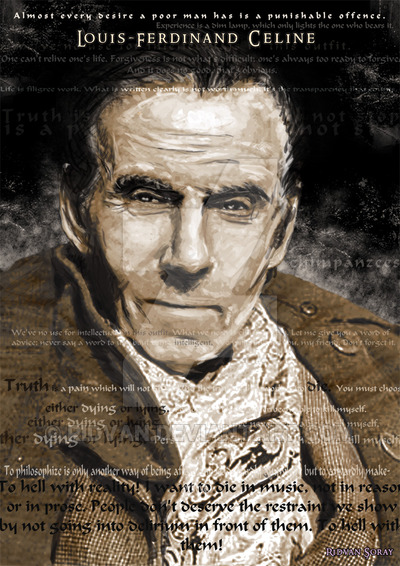

Louis-Ferdinand Celine by ridvan

Existen libros que comienzan a leerse desde el mismo diseño de cubierta. Unas tijeras. Abiertas, cuasi oxidadas. No lo comprendo, pero empiezo, con deseo, a batir las páginas como en un vuelo. Tal vez al final…

Me sorprende la prosa directa, atropellada, telegráfica, sin respiro de Ferdinand. De los dos: autor y personaje, que son lo mismo. Sin empaques ni dulzuras me atrapa, me presiona… me duele. En ocasiones, cuando estoy convencido de que me estoy aburriendo con sus tropelías americanas, de repente, sin quererlo como que me despisto y me instala de nuevo dentro, en tan solo un par de párrafos. Tan raudos, tan cicatrizantes, tan doloridos. Con unas descripciones tan cortas, tan poco perezosas, tan admirables: «Las tejas musgosas caen rodando sobre los salientes adoquines, como sólo existen ya en Versalles y en las prisiones venerables».

Lo más curioso es que Ferdinand no me cae especialmente bien, ni siquiera siento compasión por él. No comparto el nihilismo sin límites ni en su idea de verdad («la verdad del mundo es la muerte»), ni en el sentido que le otorga a la existencia («somos más desgraciados que la mierda», aunque me partí de la risa al leerlo), ni en su desencantada concepción de la condición humana («confiar en los hombres, es ya, dejarse matar un poco»). Me daña ese estilo tan de Plauto («Lupus est homo homini») a pesar de la acidez de su discurso, de su descarnada y lacerante ironía. Su discurrir díscolo por las colonias francesas en África me hacen rememorar a Conrad, El corazón de las tinieblas. Tal vez de lo poco que me recuerda a algo literario anterior a Céline.

Pero Ferdinand comparte dos cualidades con el embaucador Lord Henry de Wilde que lo han hecho absolutamente perdonable. Su enconado pragmatismo que me ganó, me dominó, me tronchó en muchos momentos: «(pensé) si no iríamos a canearnos, pero en primer lugar no teníamos sitio, siendo cuatro en el taxi». Y dos, su reconocido hedonismo: «la felicidad en la tierra sería morir con placer, en pleno placer… el resto no es nada». La generación beat, el underground… los trópicos sexuales a los que nos condujo Miller existen, dependen, fueron pensados en virtud de la abrupta claridad literaria y sin censuras de Céline. Incluso el inefable Ignatius de Toole bebe de las fuentes de El viaje… como toda la literatura posterior, como todo el siglo XX. Quizá.

«El viaje es la búsqueda de esa nulidad», «y a fuerza de verte echado a la calle en todas partes, seguro que acabará descubriendo lo que da tanto miedo a todos, y que debe encontrarse al fin de la noche» se dice a sí mismo Ferdinand en mitad de la obra mientras avanza y retrocede en su indeseado camino sin retorno. Mientras, odia el empacho de los ricos y la tontería de los pobres («existen dos humanidades muy diferentes»), desprecia la generosidad («la miseria persigue implacable al altruismo»), la ética en cualquiera de sus formas («la moral de la humanidad me la trae floja, como a todo el mundo»)… Va a su rollo, una y otra vez. Sin esperar, sin confiar, tan solo como la única forma que entiende para lograr sobrevivir. Entonces, en medio de esa nulidad, cuando estás a punto de odiar a Ferdinand, a los dos, sucede. Todo cobra un sentido perfecto, inaudito, salpicado de propio fracaso: «no encontraba nada de lo que se necesita para diñarla, sólo malicias».

Los dos Ferdinand, me la traen floja sus panfletos, lo que digan de él/de ellos sus paisanos… Unas tijeras. Cuasi oxidadas. Lo entiendo. Céline lo ha hecho todo trizas. Incluido a mí.

Como si no fuera ya suficiente, dejo gratuitamente otros fragmentos supurantes:

«Los hombres se aferran a sus cochinos recuerdos, a todas sus desgracias, y no hay quien los saque de ahí. Con eso ocupan el alma. Se vengan de la injusticia de su presente trabajándose en lo más hondo de su interior con mierda. Justos y cobardes son, en lo más hondo. Es su naturaleza».

«Toda la juventud se ha ido a morir al fin del mundo en el silencio de la verdad. ¿Y adónde ir, fuera, decidme, cuando no llevas contigo la suma suficiente de delirio? La verdad es una agonía ya interminable. La verdad de este mundo es la muerte. Hay que escoger: morir o mentir. Yo nunca me he podido matar».

«Para el pobre existen en este mundo dos grandes formas de palmarla, por la indiferencia absoluta de sus semejantes en tiempos de paz o por la pasión homicida de los mismos, llegada la guerra. Si se acuerdan de ti, al instante piensan en la tortura, los otros, y en nada más.¡sólo les interesas chorreando de sangre, a esos cabrones! Princhrad había tenido más razón que un santo al respecto. Ante la inminencia del matadero ya no especulas demasiado con las cosas del porvenir, sólo piensas en amar durante los días que te quedan, ya que es el único medio de olvidar el cuerpo un poco, olvidar que pronto te van a desollar de arriba abajo».