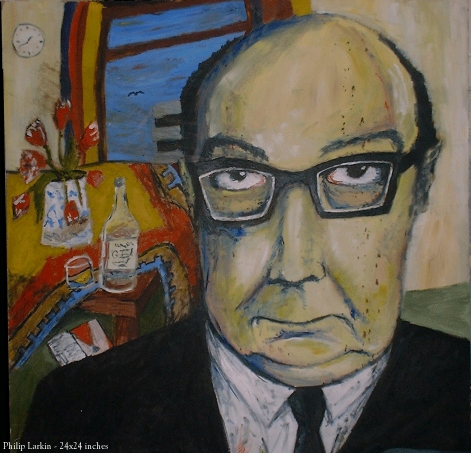

Gerhart Hauptmann, 1904, por Wilhelm Fechner

Primavera fue el punto de origen de un nuevo shock personal ante lo incomprensible que resulta a veces la historia de la literatura; ya me pasó con O’Brien. En abril del pasado año, gracias a una de las obras teatrales de un tal Hermann Sudermann, me topé con Gerhart Hauptmann, al ser nombrado en su sinopsis como iniciador de la nueva corriente dramática ‘Youngest Germany’. Investigo y entre lo más llamativo descubro que inauguró el movimiento naturalista alemán, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1912 y que hasta el mismísimo James Joyce lo menciona en el último capítulo de su novela «Retrato del artista adolescente». Curiosamente, a pesar de ello, de granjearse a su vez la enemistad de los críticos ortodoxos de su país por su impulso en la renovación del género dramático e incluso de ser considerado un intelectual radical (si bien sobrevivió sin demasiados sobresaltos a Weimar y Hitler), apenas puedo recabar información alguna sobre su vida más allá de cuatro párrafos mal dichos y leo perplejo que las últimas ediciones en castellano de su producción teatral son de 1958. Más anonadado aún me quedo cuando descubro que, sorpresivamente, uno de esos volúmenes de mediados del siglo pasado se encuentra en la Biblioteca Provincial y me dispongo a leerlo: “Teatro. Volumen II”. Si hiciera caso a Steinbeck (“por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública puede medirse la cultura de un pueblo”) en Córdoba somos muy, pero que muy incultos. El ejemplar está prácticamente deshilvanado, con la cubierta casi suelta y no da la impresión de haber sido sometido a estudio o lectura en las últimas décadas. Como es de 1958 y todas las ediciones están extintas no puedo llevármelo a casa, paso a la sala de lectura y en dos días lo embebo. Apenas tres días antes acababa de terminar su única obra de teatro disponible vía Internet y una de las más conocidas (dentro del ostracismo en el que se halla): “Los tejedores”, que me dejó con ganas.

‘¡Qué injusto desapercibimiento!’, pensé tras leer “Los tejedores”; ‘me quedé muy corto’, asevero después de terminar “Henschel, el carretero” y “Rosa Bernd” (sobre dicha condena a la ignorancia cabe resaltar que la breve y alegórica obra sobre la cuestión judía que cierra el presente volumen: “Las tinieblas”, subtitulada ‘Requiem’, es como si no existiera al margen de esta inclusión y no puedo averiguar ni el año en que fue escrita o publicada).

Influido de manera notoria por el teatro social y realista del noruego Henrik Ibsen y los personajes románticos de Dickens (desde una perspectiva más clásica) e incluso Maupassant (en una línea más dolorida y visceral), Gerhart Hauptmann crea un estilo depurado y propio, que avanza desde el naturalismo y compromiso social más marxista y revolucionario presente en “Los tejedores” -posiblemente una de las primeras obras donde el héroe es la clase obrera y su ideología como grupo social y político junto con su anterior “Antes de amanecer”-, hasta llegar a una recreación de personajes tan morales o inmorales como el mejor Ibsen y que también son objetos y víctimas de sus propios excesos y debilidades como seres humanos. A veces su naturalismo llega a un punto tan desgarrador y descarnado que el testigo que te queda por recoger es asumir que en variopintas ocasiones las buenas personas poco pueden hacer ante el marcaje y empuje de las malvadas.

En este punto llega posiblemente lo más impactante de Hauptmann. Donde Ibsen entrega un halo de esperanza (olvidemos el ‘El pato silvestre’, aunque la redención a veces es más necesaria que la esperanza) el alemán te sigue dando en la boca: sus obras son pura tragedia en el sentido más doloroso y cruel de la palabra. La muerte del inocente y la injusticia no resarcida están tan presentes en todas sus obras que cuando terminas, con el impacto, casi te dan ganas de quemar el puñetero libro. Salvaré “Los tejedores”, por el simbolismo que tal vez encarne en este caso el asesinato de uno de los personajes, sacrificado por el autor en virtud de tanta fe y tan poca lucha, aunque su final siga siendo trágico y ridículo. Y otra cosa, Hauptmann no es Ibsen, no te asomará ni la más leve sonrisa.

‘No estéis pesarosos de que nadie os conozca; trabajad para haceros dignos de ser conocidos’, que dijo Confucio. No sé lo que se lo curró Hauptmann, pero sin duda es muy digno de ser reconocido.

Para terminar comparto un fragmento del drama «Los tejedores».

Pfeifer — Están lucidos nuestros tejedores: merma en cada pieza entregada. ¡Ah! En mis tiempos no hubiera aceptado eso el amo. Pero entonces no sucedía lo que hoy, había que saber el oficio. Ahora, a la vista está… Reimann, diez groschen.

Reimann — Sin embargo, hay derecho a una libra de merma.

Pfeifer — No tengo tiempo. Está arreglado. ¿Qué es lo que trae usted?

Heiber — (Deposita su pieza de tela. Mientras Pfeifer la examina, Heiber se acerca a él y le dice a media voz, pero con emoción). Perdone usted, señor Pfeifer; pero si fuera un efecto de su bondad, si quisiera usted hacerme el favor, me haría usted un gran servicio de no descontarme esta vez el adelanto.

Pfeifer -— (Midiendo la tela y examinándola, responde con un tono de burla). ¡Está bien elegido el momento para pedirme eso! ¡ Si al menos me trajese usted labor un poco limpia!

Heiber— (Continuando en el mismo tono). La semana próxima podré arreglarlo todo. Pero esta semana he tenido que hacer dos días de jornada gratuita… Y además tengo a mi hija enferma.

Pfeifer—(Dando a pesar la pieza). Le digo que lo que me entrega aquí es trabajo echado a perder. (Examinando una nueva pieza). ¡Y esto! ¡Demasiado ancho por un lado, demasiado estrecho por otro! Y además, estos hilos de la trama, mezclados unos con otros, o bien flojos. ¡ Y ni siquiera sesenta hilos por pulgada! ¿Dónde está lo demás? ¿Qué ha hecho usted de ello? ¿Qué hace usted de lo que se le da? (Heiber contiene sus lágrimas y permanece consternado, sin atreverse ya a decir nada).

Baecker—(En voz baja, a Baumert). ¡Qué animal tan inmundo! Querría tal vez que comprásemos el hilo nosotros mismos.