Niña herida en los bombardeos de Gaza

No existe nadie lo suficientemente estúpido como para justificar el asesinato de un semejante por motivos económicos o políticos. “Sí, el caso es que necesitaba una pelillas y se me fue la mano”, o “es que votaba a otro partido y ya me estaba tocando las pelotas”. Como visto así no tiene la más mínima lógica, el único argumento al que podría aferrarse un ser humano para acabar con la vida de otro y salir indemne de la purga sería de índole ético. Y ahí está lo chungo, convencer al público asistente de que la vida debe de considerarse un bien menos importante de proteger en relación con otros derechos. Cuando un ser de calidad moral media, no hace falta ser Gandhi, Luther King o Madre Teresa, observa en un medio de comunicación (si es que osan) algunas instantáneas de las consecuencias desastrosas de los bombardeos de Israel sobre la población infantil en la franja de Gaza hay que hilar muy fino para vender la moto al susodicho de que ese chico de nueve, diez u once años con la cara destrozada por proyectiles y metal líquido se lo merecía vete tú a saber por qué componente histórico y en virtud de la complejidad que asola el conflicto palestino-israelí desde finales de los años 40 del pasado siglo.

Uno de los motivos éticos más sólidos a los que aferrarse, generalmente falaz en virtud de la realidad por poco que se escarbe, es el de la legítima defensa; el cuál, por norma general ha de presuponer o una inmediatez que impide reaccionar de otro modo, o que el daño que se vaya a producir sea equiparable o al menos nunca mayor que el que se ha sufrido. Estos dos supuestos últimos de identidad viperina -más allá de que partan del hecho más o menos discutible de que la vida de otro es de inferior valor a la mía- se sustentan a su vez en dos teorías ancestrales y vetustas nunca demostradas en función de su utilidad: la Ley del Talión o la doctrina de la Guerra Justa, como si estas dos palabras no supusieran en sí mismas una neta contraditio in terminis.

En este sentido la realidad estadística sí que es sólida de cojones: en dos semanas de «enfrentamientos» (disculpad las comillas) dos israelíes muertos frente a 250 palestinos. Ni legítima defensa, ni Ley del Talión, ni Guerra Justa… ni partes nobles. Sólo resta entonces aquello a lo que, a pesar de que no pueda sustentarse ni sobre pilares de mármol, invoca el cruel con la connivencia y el silencio soez de las democracias occidentales:

«Detrás de cada terrorista hay decenas de hombres y mujeres sin los cuales no podría atentar. Ahora todos son combatientes enemigos, y su sangre caerá sobre sus cabezas. Incluso las madres de los mártires, que los envían al infierno con flores y besos. Nada sería más justo que siguieran sus pasos. Deberían desaparecer junto a sus hogares, donde han criado a estas serpientes. De lo contrario, criarán más pequeñas serpientes».

Lo dijo la diputada del Parlamento Israelí Ayelet Shaked, y aquí no pasa nada, porque es obvio y una verdad de Perogrullo que la vida de las serpientes vale mucho menos que la de los seres humanos, al fin y al cabo es lo que el régimen nazi opinaba de los judíos, que no podían ser considerados seres humanos; o lo que argüían los dueños de las plantaciones de algodón respecto a los esclavos negros, que eran menos dignos que las mascotas; o la comunidad Afrikáner frente a la mayoría de color durante la segregación racial del Apartheid.

Podríamos reconsiderar cualquier otra opción viable por muy ilógica que pudiera resultar, o incluso recurrir con éxtasis a la firmeza indócil de los motivos ideológicos, pero prefiero invocar a Jean-Luc Godard que en uno de sus últimos filmes, rememorando al teólogo Castellion, suelta una verdad que quizá necesite menos demostración empírica que el tema de las serpientes: “matar a un hombre para defender una idea no es defender una idea, es matar a un hombre”*.

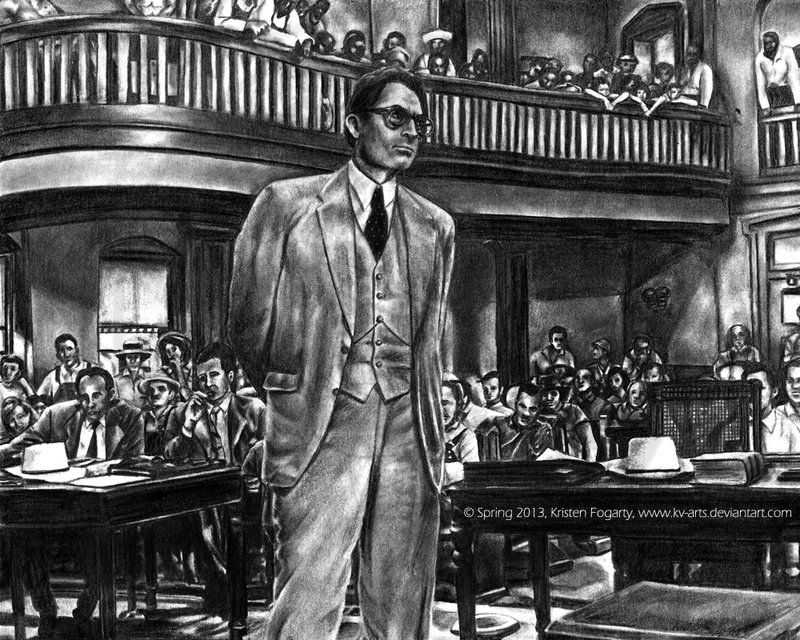

Y aún no he hablado de la injusticia política y territorial de Israel con el pueblo palestino. Sería demasiado largo, así que dejo esa imagen que vale más que mil palabras.

* «Nuestra música» (Jean-Luc Godard, 2004)

Matar a un hombre por Rafa Poverello se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Matar a un hombre por Rafa Poverello se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Uno no sabe realmente ni por dónde meterle mano a la trascendencia de Jean Renoir en la historia del séptimo arte, ya desde la poco reconocida en su momento “Toni” (1935), un drama sobre unos emigrantes que trabajan en una cantera y cuyo estreno supuso un giro de 360º adelantando todas las características que serían base para el neorrealismo italiano de los años 40.

Uno no sabe realmente ni por dónde meterle mano a la trascendencia de Jean Renoir en la historia del séptimo arte, ya desde la poco reconocida en su momento “Toni” (1935), un drama sobre unos emigrantes que trabajan en una cantera y cuyo estreno supuso un giro de 360º adelantando todas las características que serían base para el neorrealismo italiano de los años 40.