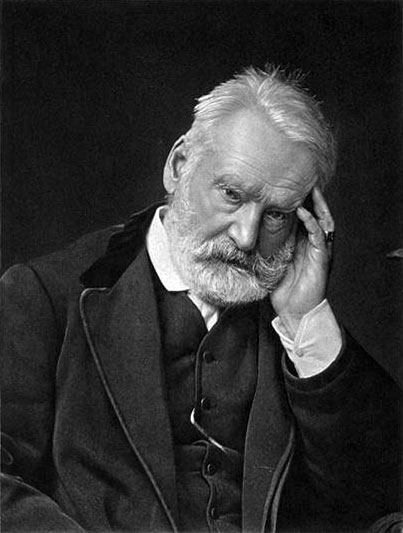

Victor Hugo

Me suele dar escalofríos descubrir un reloj de pulsera en la muñeca de algún que otro figurante en un péplum (excepto si lo han dirigido los Monty Python, en cuyo caso acepto hasta naves extraterrestres; véase “La vida de Brian”). Lo que puede resultar una verdad de Perogrullo tiene también sus vertientes, y es que lo más chocante en mi caso no es el evidente anacronismo, sino que uno no se lo espera porque para que esas cosas no sucedan existe un responsable, y chirría. Mucho. Sin embargo, para una criatura de tres años y medio el asunto pasa absolutamente desapercibido y puede que tan sólo se dedique, con la mirada fija en la pantalla, a disfrutar de los gladiadores. Yo mismo reconozco que a pesar de mis soberanos esfuerzos por ver esa sombra de avión que la leyenda urbana asegura que aparece en la carrera de cuadrigas del “Ben-Hur” de Wyler he sido incapaz de centrarme y descubrirla, pues al final acabo metiéndome de pleno en la escena por mucho que pueda considerarla en muchos aspectos una película sobrevalorada. El caso es que las evidencias que consideramos que lo son pueden no serlo para todo el mundo y, en el ángulo inverso, aquello que nos arrogamos el derecho de exigir puede ser un contrasentido al contemplar verdades de perogrullo que somos incapaces de saber que lo son esperando lo que sería anacrónico esperar.

¿Y a qué esta parrafada hablando de la obra inmortal de Hugo? “Los miserables” es una novela enmarcada dentro del movimiento romántico francés de la segunda mitad del siglo XIX, ya con algunos pasos aventurados hacia el realismo, y del mismo modo que no me imagino a Beethoven componiendo el “I want it all” de Queen (y disfruto lo mismo de uno como de otro) no he de exigirle a Hugo, ni a ningún autor, un imposible; menos aún si dentro de las características tipo de la literatura romántica y habida cuenta de que olvidar de que todos somos hijos de nuestro momento histórico es como insultar al tiempo, “Los miserables” es una novela inmensa, sublime. Hablar de la obra de Hugo es hacerlo sobre todo de Jean Valjean, el personaje al que el escritor y poeta francés decide otorgarle el protagonismo de la novela. Todas las criaturas que surgen en la literatura obedecen a un fin determinado de su autor y Hugo deja cristalina su idea desde la predilección empleada en el propio título, desde las primeras páginas de “Los miserables”: “las faltas de las mujeres, de los hijos, de los criados, de los débiles, de los pobres y de los ignorantes, son las faltas de los maridos, de los padres, de los amos, de los fuertes, de los ricos y de los sabios. […] Si un alma sumida en las tinieblas comete un pecado, el culpado no es en realidad el que peca, sino el que no disipa las tinieblas.” ¿Se puede ver esto como puro maniqueísmo o es en buena parte verdad y hacer patente esa realidad -entre otras muchas realidades- es el fin al que tiende Hugo en el desarrollo de su novela y del personaje principal alrededor del que fluye la trama?

Decía Boff, uno de los teólogos fundamentales en el desarrollo de la teología de la liberación que la justa es la causa de los pobres no los pobres en sí, que de todo hay, como en botica. Se habla con determinada asiduidad de Valjean, y usando una terminología no exactamente empleada por E. M. Forster, como un personaje unidimensional, sin matices, digamos. En realidad, el ensayista inglés hablaba más concretamente de personajes redondos y planos, y yo me siento incapaz de considerar a Valjean como un personaje plano, ateniéndome tanto a las propias consideraciones de Forster como a los apuntes posteriores de Gaasland en base a los grados de complejidad, profundidad psicológica, transmisión de sentimientos individuales del personaje… ¿Acaso es menos creíble la bondad de Jean Valjean que el cáustico nihilismo del Ferdinald de “Viaje al fin de la noche”, la desesperanza insoportable de Rimbaud en “Una temporada en el infierno”, el caos vital de Chinaski en “La senda del perdedor”, la esperpéntica existencia de Ignatius en “La conjura de los necios”? Por mi parte debo pronunciar una rotunda negación, otra cosa es lo que más nos guste o en lo que más decidamos creer. Todos son personajes redondos, redondísimos, más allá de que conozcamos a personas con su particular idiosincrasia, porque lo que les da credibilidad son las páginas por las que discurre su existencia y en definitiva el amor que ha de sentir un autor por su criatura y que es capaz de transmitir al lector haciéndole comprender el por qué de sus actos por inusuales que al principio nos puedan resultar. Hugo ama a Valjean, por supuesto que sí, como Dostoiveski a Aliosha, Hawthorne a Hepzibah o Dickens de Pip, pero no más de lo que Ferdinald ama al otro Ferdinald, de lo que Rimbaud se comprende a sí mismo, de lo que Bukowski abraza en su alter ego Hank, de lo que Kennedy Toole siente por Ignatius. Amo a Valjean, porque Hugo consigue que lo ame y este logro requiere un cierto análisis.

“Los miserables” es en buena medida una novela dicotómica que a través de numerosos modelos e imágenes nos muestra la lucha eterna entre el bien y el mal representada de manera extraordinaria en la conciencia de Valjean y en la extrema diferenciación entre el héroe y su deseoso verdugo, Javert, símbolos del choque muchas veces insalvable entre el espíritu y el mundo. Javert representa el concepto humano de justicia, Valjean la idea sobrehumana del perdón. Cabría preguntarse tras cerrar la última página del libro, ¿quién de ambos es más miserable? Tal vez dependa exclusivamente de la acepción de la RAE a la que decidamos acogernos: desdichado o abyecto. Desde mi subjetiva visión más desgraciado que ser un condenado como Valjean es aquel que se siente incapaz de asumir sus propias miserias, y Javert es tan “justo” que no puede ni perdonarse a sí mismo una bondad. Pedro y Judas. Hugo es un conocedor excelso del espíritu humano y así lo muestra en dos aspectos fundamentales del carácter de Jean Valjean: quien se siente perdonado de manera inmerecida (convertido desde lo profundo, que es lo que le sucede al protagonista), ¿puede seguir odiando y no amar? Quien se siente indigno y el más pecador de los seres humanos, ¿puede no perdonar las debilidades de sus congéneres, polvo y barro al igual que él? Estos dos hechos, de profundidad insondable, son fundamentales para llegar a entender y aceptar las decisiones que acaba tomando a lo largo de la novela. Jean Valjean, como el George Bailey de Capra, excepto cuando de forma voluntaria toma el papel de Madeleine no quisiera actuar de la forma en que lo hace, de ahí sus profundas crisis, desgarros y autojustificaciones ante al injustamente condenado, ante sus celos por Cosette, ante su última confesión… En situaciones extremas decide con equidad y responsabilidad aunque no quiera hacerlo (conciencia, libertad de elección, libre albedrío…), simplemente porque no puede actuar de otra manera, se siente incapaz de no hacer lo correcto.

Y la parte menos ágil y dúctil de lectura también existe, no seamos lerdos. Esa miríada de datos históricos, políticos y sociales tan presentes, recurrentes y hasta comprensiblemente odiosos para algunos a lo largo de la novela, a los que Hugo dedica capítulos enteros y que, cuanto menos, pueden conseguir que nos crispemos al desviarse metódicamente de la trama principal. Pero el escritor sabe por qué lo hace, precisamente porque es escrupulosamente metódico, tanto en lo expuesto como en la pulcra descripción de la historia de cada uno de los personajes que pululan y confluyen de alguna manera en la vida de Jean Valjean: los Thénardier, Fantine, Marius, Éponine, Gavroche, Enjolras… No es sólo el objetivo de acercar la sociedad francesa de la época, sus cambios drásticos y profundos a los posibles lectores, es un ir mucho más allá, algo necesario, imprescindible para entender la forma de actuar de cada una de las criaturas que expurgan sus penas a lo largo de las páginas de la novela: ¿es posible entender la conversión de Jean Valjean sin conocer la personalidad de Monseñor Bienvenieu tan magistralmente dispuesta en los primeros capítulos? ¿Sería viable captar la esencia del perdón que es capaz de otorgar Valjean sin conocer profusamente la realidad de los barrios bajos y la forma de vivir e incluso de hablar y relacionarse de los grupos marginales de París? ¿Entenderíamos las decisiones sociales de Marius, Enjolras o del propio Valjean en las barricadas, en su intrincado deambular si Hugo no se hubiera detenido de manera radical en la evolución socio-política de la Francia de la primera mitad del siglo XIX? El lector llora con Valjean porque comprende a Valjean, sabe por lo que ha tenido que pasar y más valor aún se le otorga por intentar salir del fango en medio del mismo fango.

Las mismas páginas de las que consta la obra serían necesarias tal vez para alcanzar a aprehender todos sus significados, pero seremos humildes, a pesar de la inusitada extensión -para mi habitual deseo- de esta parcial reseña, y tan sólo pido ser capaz de asumir mis miserias, las más crueles y estrambóticas, desde la realidad de sentirme amado tantas veces de manera inmerecida y casi injusta, al igual que Valjean, como el modo único de perdonar y elegir la bondad más allá de toda lógica.

Como me he extendido ‘necesariamente’ tan sólo unas pequeñas pinceladas dejo de lo que no puede describirse con palabras:

«La probidad, la sinceridad, el candor, la convicción, la idea del deber son cosas que en caso de error pueden ser repugnantes; pero, aún repugnantes, son grandes; su majestad, propia de la conciencia humana, subsiste en el horror; son virtudes que tienen un vicio, el error. La despiadada y honrada dicha de un fanático en medio de la atrocidad conserva algún resplandor lúgubre, pero respetable. Es indudable que Javert, en su felicidad, era digno de lástima, como todo ignorante que triunfa.»

«Al final del día eres un día más viejo. Y es todo lo que puedes decir por la vida del pobre. Es una batalla, es una guerra y no hay nada que nadie esté dando. Otro día más esperando de pie. ¿Para qué sirve? Un día menos para vivir. Al final del día tienes un día más de frío. Y la camisa en tu espalda no te resguarda del frío. Y los justos pasan deprisa. No oyen a los pequeños llorando. Y el invierno está llegando rápido, listo para matar. Un día más cerca de la muerte.»